最初に現れたのは瓶で、ひとつは生け垣に挟まれ、もうひとつはプールの底からかすかに光っていた。アーサー・コールドウェルは無言でそれらを取り出し、顔をしかめながら脇に置いた。発見するたびに胸が重くなり、自分がいないときに誰かがここにいたことを思い出す。

顔も声もない。かつては自分の隠れ家だったプールが、今は不穏な雰囲気に包まれ、小さな、しかし紛れもない他人の気配が漂っている。アーサーは、通りすがりの子供たち、庭を通り過ぎる漂流者、今まで気づかなかった不注意な訪問者など、納得のいく説明を探した。しかし、そのどれもが彼の心の中にしっかりと残らなかった。

今、彼は水辺に立ち、化学薬品の臭いが漂う中、曇った水面が風でかすかに波打つのを見ていた。彼は教師であり、夫であり、規則と秩序に従って生きる男だった。しかしここで、妻が愛した聖域で、彼は無力さを感じていた。疲弊した老人に成り下がり、自分の静かな空間を誰が自分のものだと主張しているのかわからなくなっていた。

アーサー・コールドウェルは静寂に慣れていた。かつて彼の家は、妻のスリッパのそよぐ音やお気に入りのラジオ局のかすかなハムノイズで活気に満ちていたが、今は虚しさを埋めるために彼が立てる小さな音が響いている。

磁器に当たるカトラリーの音、やかんの音、中庭を横切る靴音。彼の毎日は計画的だった。彼女が植えたバラ、彼女が賞賛していたオークの手すり、そして何よりも彼女が大切にしていたプール。

毎朝、彼はプールの水を検査し、pH値を正確に読み取り、水面がガラスのように輝くまで水かきをした。単なる手入れではなかった。思い出だった。澄んだ水面が映るたびに、アーサーは彼女の笑顔や、星空の下に浮かんだ夜、朝食前に彼をなだめすかして水泳をさせた朝のことを思い出した。

しかし、アーサーが家の手入れをしていないときは、川辺で安らぎを見つけた。釣りはいつも彼の静かな隠れ家だった。竿と魔法瓶を手に、何時間でも水の音に耳を傾けていた。

釣果はどうでもよかった。静けさが重要だった。アーサーが初めて新顔に気づいたのは、その釣りのときだった。車で近所に戻ると、庭は午後の日差しでまだ湿っており、隣では引っ越しのトラックが車道をふさいでいた。

芝生には箱が積まれ、スピーカーからは音楽が流れ、声が垣根を越えていた。アーサーはポーチで立ち止まって見ていた。新しい家族は騒々しく、動作は機敏で不注意で、笑い声は夏の空気に反して鋭かった。

アーサーは隣人の女性がプールのほうに目をやった。彼女の視線は水面に留まり、まるで鑑定しているかのようだった。その様子に、彼は何とも言えない不安を覚えた。それでも、礼儀は大切だ。

彼は芝生を横切り、手を上げて挨拶した。「こんにちは。アーサー・コールドウェルです。ようこそ」。夫はほとんど顔を上げなかった。彼は携帯電話に目をやったまま、「ああ」とつぶやいた。女性は彼をまったく認めなかった。

アーサーはしばらく待つと、こわごわとうなずき、家に戻った。刺すような痛みは小さいが、実際にあった。かつて隣人たちはパンを交換し、レシピを交換し、温かいもてなしをした。その隣人たちは言葉を交わそうともしなかった。

彼は自分に言い聞かせた。隣人でない人もいる。彼にはバラがあり、プールがあり、釣りがあった。それで十分だった。翌朝、アーサーは早めに川へ向かった。釣り糸が揺れ、魔法瓶の中の紅茶が冷め、時間は簡単に過ぎた。

しばらくの間、彼は家の静けさを忘れ、隣人のことも忘れ、水と待ち時間の一定のリズムに没頭した。その日の午後に戻ると、彼は日課に戻った。紅茶を淹れ、新聞を読み、プールをテストするために外に出た。

一見したところ、何も問題はなさそうだった。水面は穏やかに波打ち、陽光がいつもの輝きを放っていた。彼は水面をかすめ、塩素をチェックし、家の中に戻った。しかし、それから数日後、何かが変わった。

釣りから戻ると、どうしても気になる細部に気づくようになった。少しずれた場所に置かれた椅子。パティオの石の上で乾いている濡れた足跡。まるで日焼け止めを洗い流したかのような、かすかな油のような光沢。

そしてボトルが出てきた。ひとつは生け垣に。もう1本はプールの底に沈んでいた。アーサーは網でそれを取り出し、中庭に置いた。彼は誰も見たことがなかった。

一度も。しかし、その兆候を無視することは難しくなっていった。そして徐々に、ある考えが彼の胸に入り込み、胸を締め付けた。アーサーは釣りの時間を短くし始めた。

最初は1時間、やがて半日と短くなり、ついにはまったく行かなくなった。川までの道のりが長くなり、太陽が暑くなったからだと自分に言い聞かせた。しかし、真実は彼を苦しめた。自分が留守の間に誰かがプールを使っているかもしれないと思うと、リラックスできなかったのだ。

彼は窓の外に目をやることが多くなり、外のかすかな物音に耳をそばだてるようになった。夜、懐中電灯を持って庭を一周するたびに、生垣と静まり返った水面が静寂で彼をあざ笑った。

翌日には、タイルの上に泥の染みができたり、排水溝にラップが湿ったまま貼り付けられていたりする。彼は落ち着かず、自分の家の囚人のようだった。ある日の午後、彼はいつもと違うものを見つけた。中庭の椅子にかけられたTシャツは、日に焼けて塩素で湿っていた。

アーサーは固まってそれを見つめた。ペットボトルや包装紙が飛んできたのとはわけが違う。これは個人的な、意図的なものだった。誰かがここにいて、自分の一部を置いていくほど居心地がよかったのだ。

彼はそれを中に入れなかった。その代わりに、シャツを椅子の背もたれにかけた。おそらく、彼らは気づかれることにチクリと痛むだろう。もしかしたら止めてくれるかもしれない。

翌日、シャツはなくなっていた。アーサーは自分に言い聞かせた。もしかしたら、通りすがりのティーンエイジャーのものか、あるいは庭を通り過ぎる誰かのもので、恥ずかしくて夜中にそっと持ち去ったのかもしれない。

彼はまだ何か無害な説明があると信じたかった。しかし数日後、キッチンの窓から外を見ると、隣の男が車道に立ち、あくびをしながら伸びをしていた。彼はシャツを着ていた。

アーサーが中庭の椅子に掛けてあったのと同じもので、塩素と日光で湿っていた。アーサーは息をのんだ。彼が抱いていた疑念や言い訳はすべて消え去った。彼は今知ったのだ。

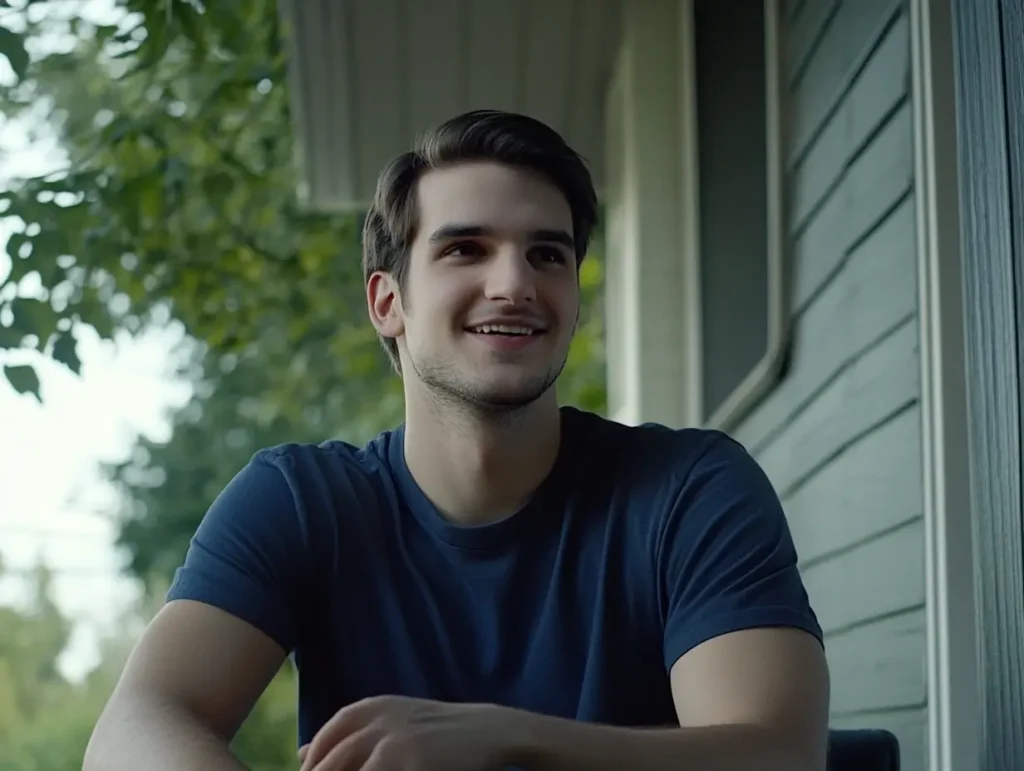

アーサーは翌日の午後、生け垣やプールから集めたボトルを手に、夫妻に近づいた。夫婦はポーチにいて、スピーカーから音楽が鳴り響き、笑い声が午後の空気に鋭く響いた。

彼は喉を鳴らした。「すみません。「これを庭でずっと見つけているんです。プールで。先週、ポンプが詰まってしまって、もう大変なんです。プールに入らないでくれる?せめて最初に言ってくれない?

夫はボトルを見て、それからにやにやしながらアーサーを見返した。「どういう意味だ?プールで遊んでいる暇があるとでも?アーサーの視線は彼の胸に張られたシャツに飛んだ。”庭に残っていたのを見つけたんだ”

妻は腕組みをして嘲笑った。「気のせいよ。ここはいつも人が通るところよ。子供かもしれない。プールの手入れができないからって、私たちのせいにしに来ないで」。

アーサーの顎が引き締まった。彼は怒りと疲労の狭間で言葉を詰まらせながら、ボトルを手にしたままその場に立ち尽くした。彼は妻を思い、妻が愛した水を思い、不注意な拒否のひとつひとつが、彼女の記憶にまたひびが入ったように感じた。

アーサーはついに、無益さが肩に重くのしかかり、無愛想にうなずいて立ち去った。アーサーはゆっくりと芝生を歩いて戻った。手に持っていたボトルはまだ冷たく湿っていた。

二人の言葉が頭の中で再生され、反響するたびに鋭くなった:私たちを責めないで。子供のせいかもしれない。否定だけではなかった。否定されたのだ。彼らは彼を隣人として見ていたわけでも、尊敬に値する人間として見ていたわけでもなかった。

彼がその場を離れると、彼らの笑い声はすぐに戻ってきた。アーサーはボトルをカウンターに置いた。アーサーは手をすすぎ、彼らの言葉が肌にこびりついたかのように、必要以上に強くこすった。

しばらくの間、彼はキッチンに立ち、ガラス越しにプールを眺めていた。水はそよ風に揺れ、以前にはなかったかすかな靄がかかっていた。警察を呼ぼうと思ったが、どうなるかはもうわかっていた。

足跡とボトルと自分の言葉だけで、警察は肩をすくめるだろうし、丁寧な話をするために誰かを送り込むかもしれない。何も変わらない。何も変わらない。だから彼は見守ることにした。その夜、アーサーは明かりを消したキッチンの窓際に座り、マグカップに入った紅茶を冷やしていた。

静かな月明かりに照らされたプールは、ガラス張りになっていた。彼は目を覚まそうと、1時間ごとに時計を確認し、壁の向こうのかすかな音に耳を傾けた。しかし、歳月は彼を苛み、ベッドに身を委ねる頃には、彼は自分に言い聞かせた。

メッセージが届いたのかもしれない。翌朝、彼の胃は落ちた。プールの底で、濁った水を通してかすかに光っていたのは、別のボトルだった。まるで名刺のように無造作に置かれていた。

アーサーは網を手に取り、水の中に入れると、塩素でぬるぬるになったボトルを取り出した。アーサーの手は、今度は老いではなく、怒りに近いもので震えていた。アーサーは小屋を開ける前にためらった。

水を漂白することが自分の唯一の選択肢のように思えてきたが、少なくとも最初に何も言わずに行動することはできないとわかっていた。彼は残酷な人間ではなかった。ルール、安全、責任を教えることに生涯を費やしてきた。

今でも礼儀は大切だと信じたかった。そこで彼は芝生を横切り、隣家のドアを小さくノックした。しばらくして夫婦が現れた。夫は枠に寄りかかり、妻は腕を組んでそのすぐ後ろに立っていた。

アーサーは声を穏やかに、ほとんどカジュアルにした。「プールを掃除することをお知らせしたくて。水が汚れてしまってね。しばらくの間、ポンプを止めて、より強い薬品を使ってバランスを取るつもりだ」。

“あなたがプールを使っていないのなら、あなたには関係ないことですが、注意しておくべきだと思いました”。夫は目を丸くした。「なぜそんなことを言うんだ?アーサーは咳払いをした。「もしプールを使おうとする人がいたら、その後の安全が確保できないからです」。

妻はいぶかしんだ。「おっさん、もう言っただろ、あんたのプールなんてどうでもいいって。私たちを困らせないで。清潔に保てないなら、それはあなたの問題よ」。アーサーは一度だけうなずいた。

「そうか」彼は静かに言うと、芝生を横切って引き返した。アーサーの背後から、まるで彼の存在が束の間の邪魔でしかなかったかのような、鋭く軽蔑的な笑い声が聞こえてきた。

その夜、アーサーは彼らの軽蔑の声がまだ心に響く中、小屋を開けた。かすかな薬品臭が、まるで昔の仲間のように彼を迎えた。彼は塩素顆粒の入った桶と家庭用漂白剤の瓶を取り出し、中庭の石に沿って整然と並べた。

胸は締め付けられるような感じがしたが、手は震えなかった。彼は慎重に量を測ったが、いつもより重かった。顆粒は表面に飛び散り、淡いリボン状に溶けて深みへと巻き込んでいった。

漂白剤もそれに続き、太い液体の流れが白濁した軌跡を描きながら、ポンプの音とともに急速に広がっていった。数分もしないうちに、鋭い刺激臭が漂い、彼の目と鼻を刺した。アーサーはその場に立ち尽くし、水が奇妙な泡のような靄になっていくのを眺めていた。

それはもはや妻が愛したプールには見えなかった。彼女が浮かんでいたガラスのような水面は消え、彼女の微笑みを思い出させる透明な輝きも消えていた。代わりにあったのは、厳しい化学的な、ほとんど敵対的な何かだった。一瞬、疑念が彼を襲った。

これはやりすぎだろうか?過剰反応だと叱られただろうか。彼女がまだ聞いているかもしれないと思い、彼は夜中にささやいた。「警告したんだ。警告したんだ。今、彼らが行くなら、それは彼らの選択であって、私の選択ではない」。

彼は不安になってズボンに手をやった。彼は、漂白剤や塩素が布を破ったり、髪をもろくしたり、青白くしたりすることを知っていた。誰かがそれを飲むほど無謀でない限り、致命的ではない。彼は残酷さを望んでいたわけではない。彼が望んだのはただ平和だった。

しかし、平和は彼に否定された。どんな丁寧な言葉も無視され、どんな嘆願も脇に追いやられた。彼はもう一度自分に言い聞かせた:「できることはやった。もし彼らが警告を尊重しないなら、それは彼らの責任だ」。それでもアーサーは、家の中に入るべきときを過ぎても、中庭のそばでじっとしていた。

彼女が日向で髪を乾かしていた椅子に座り、ポンプの音を聞きながら落ち着かない水を見つめた。夜の空気には漂白剤の匂いが重く漂っていた。アーサーは疲れ果て、彼女の思い出に「おやすみなさい」とささやき、家の中に入った。

アーサーはいつもより早く目覚め、夜明けのかすかな光がカーテンをすり抜けていった。しばらくの間、彼は横たわり、家の静かなざわめきに耳を傾けていた。そして、自分がしたことの記憶が彼をベッドから引きずり出した。急いで服を着て、ほとんど手をつけなかった紅茶を入れ、中庭に出た。

プールの新しい匂いがきつかった。朝の涼しい空気の中でも、塩素と漂白剤のにおいが鼻を刺すように鋭く、彼の喉にまとわりついた。水そのものが奇妙に見えた。まるでもはや裏庭のものではないかのように、不透明で不穏で、かすかな泡が水面に付着していた。

アーサーは淵に立ち、スキマーポールを杖のように握った。アーサーはもう一度自分に言い聞かせた。彼は警告を発した。合理的な人間にできることはすべてやったのだ。それでも彼の胃はねじれた。

彼は、不注意で笑いながら、水が彼らから何を奪うかも知らずに、また滑り込む彼らの姿を思い浮かべた。時間はゆっくりと流れていった。アーサーは室内に入るたびに窓の外に目をやり、膝の上で開いている本や椅子のそばで冷えている紅茶に集中することができなかった。

午前中になると、彼は家の中を歩き回り、垣根の向こうの音に耳を澄ませた。そよ風にのって聞こえてくる笑い声が、彼の胸を締め付けた。正午になると、彼はそれが起こったことを確信した。隣人たちの音楽はいつもより大きく、声は高く、鋭く、熱を帯びていた。

ドキドキしながら窓に近づくと、彼らが車道にいるのが見えた。最初、彼はまばたきをした。夫の髪は黒かったが、太陽の光に照らされ、不揃いなブロンドが散らばっていた。

妻はそれどころではなかった。彼女の髪はオレンジ色と黄色が混ざり合い、化学物質でぐちゃぐちゃになっていた。アーサーはガラスに手のひらを押し当て、息をのどにつかえた。

彼らは入っていった。あらゆる警告の後、この瞬間を避けようと努力した後、彼らはとにかく入っていった。そして今、まぎれもなく、水が彼らをマークした。ノックの音は激しく、立て続けに3回鳴り響き、ドアをガタガタと揺らした。

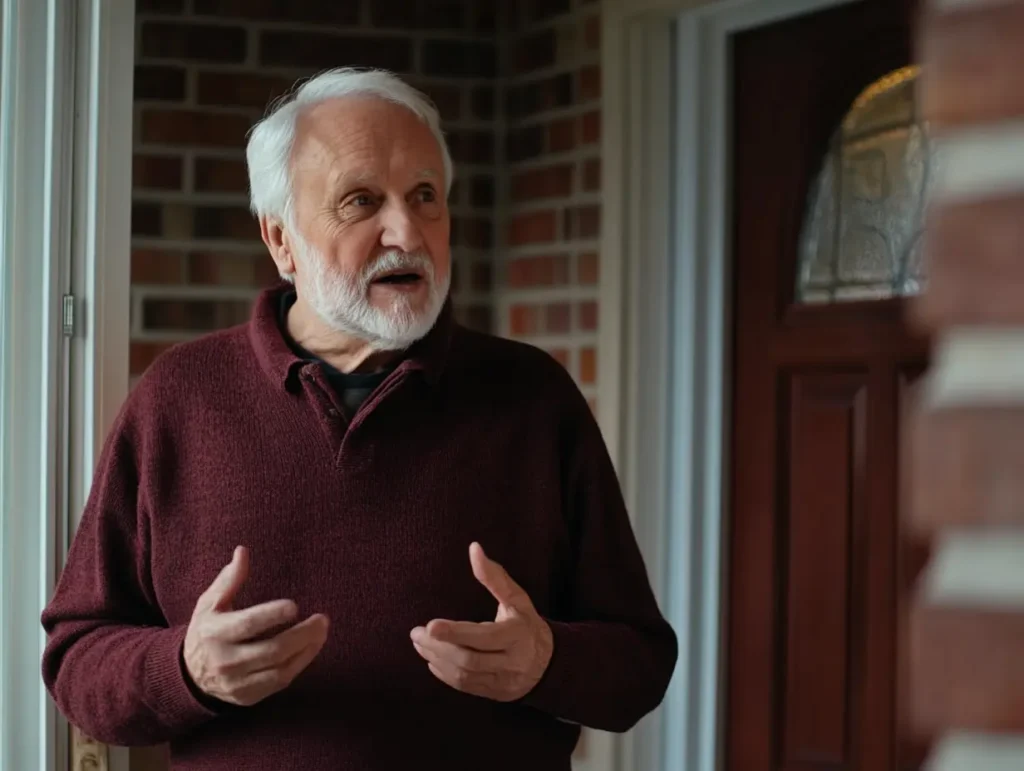

アーサーがドアに手を伸ばす前に、怒声、大声、無視できない声が続いた。アーサーがゆっくりとドアを開けると、隣人たちが怒りに顔をゆがめながら階段に座っていた。

「これを見てよ!」妻は怒鳴り、縞模様の髪を指で突いた。「あのプールにいったい何を入れたの?アーサーは最初は何も言わなかったが、妻から夫に目を移すと、夫の黒髪は不揃いな金髪のしみに変わっていた。

怒りがなければ、滑稽な光景だったかもしれない。「あなたは私たちを毒殺しようとした。「何をしたかわかっているのか?アーサーは彼らの視線を冷静に、しかし重く受け止めた。「プールを掃除していると言ったはずだ。

水が安全じゃないと警告したはずだ。その後入ったのなら、あなたたち自身を責めるしかないでしょう」。妻は厳しい笑いを漏らした。「おかしいと思う?好きなものを入れて逃げられると思ってるの?警察を呼ぶわよ”

「そうしてください」アーサーはやさしく言い、家に戻った。数分後、パトカーが生け垣にライトを点滅させながら停車した。隣人たちは駆け寄り、声を張り上げ、汚れた髪を警官に向かって突き出した。

「プールに漂白剤を入れたんだ。「あいつは危険だ!私たちを傷つけようとしている!」。警官たちは、門のそばに静かに立っていたアーサーに向き直った。「何が起こっているのか説明していただけますか」一人が注意深く尋ねた。アーサーはうなずいた。

アーサーはうなずいた。その声には、生涯にわたって規則を教えてきた男の安定した重みがあった。「水が汚れていた。ポンプがゴミで詰まっていた。私はプールに衝撃を与え、安全でないことを警告した。彼らはとにかく入ることを選んだんです」。

警官たちは二人の間を見渡し、隣人たちは口ごもり、アーサーは落ち着いて動かなかった。最後に一人の警官が、”彼はあなたに警告しましたか?”と尋ねた。妻はためらいがちに言った。いつも私たちを困らせているんです。

彼はプールが汚れていると言っていました。アーサーは手を組んだ。「じゃあ、入ったことは認めるんだね静寂が訪れ、パトカーの音だけが響いた。警官たちは視線を交わし、ため息をついた。

「不法侵入は不法侵入だ。あなたは警告を受けた。彼にはプールを処理する権利がある」。隣人たちは抗議の声を上げたが、その言葉は今となっては空虚で、汚れた髪があらゆる否定を裏切っていた。アーサーは静かに立ち尽くし、かすかな薬品臭がまだ背後の水から立ち上っていた。

妻の声が怒りでひび割れた。「私たちの故郷では、隣人は何でも共有するの。プールも庭も食事も。そうあるべきなのよ。私たちはここで歓迎されていると思っていたのよ」。 彼女はアーサーに指を突きつけ、より速く、より厳しい言葉を吐き出した。

「そして今、私たちを見て!彼は私たちに恥をかかせたのよ!”夫の口調はほとんど泣き言のようになった。「私たちは誰も傷つけていない。彼は暇を持て余した年寄りで、自分が入っていない水を使っただけで、私たちを毒殺したんです」。

警官たちは不快そうに体を動かしたが、表情は固いままだった。そのうちの一人が手を挙げた。「あなたは許可なく彼の土地に入ったことを認めた。どう転んでも不法侵入だ。それに彼は事前にプールを掃除すると言っていたじゃないか。これは彼の責任ではない”

アーサーはようやく前に出た。彼の声は低く、安定していて、ひとつひとつの言葉が慎重だった。「私のものを決める権利はない。妻はあのプールが大好きだった。妻が亡くなってから毎日きれいにしてきた。そして君は……」彼の目は細められ、二人を見つめた。私は丁寧に頼んだ。注意もした。それでも君は嘘をつき、私が後始末をしている間、笑っていた」。

隣人たちはたじろいだが、何も言わなかった。彼の視線の下で、彼らの虚勢は崩れた。横にいた警官が咳払いをした。「これが最後の警告だ。これが最後の警告だ。今度足を踏み入れたら、起訴されますよ」。

夫婦は息を切らしながら呟き、午後の日差しを浴びて派手な斑点のある髪を輝かせながら、自分たちの家へと引き返した。アーサーは、彼らの声が垣根の向こうに消えるまで門のそばにいた。

そのとき初めて、アーサーは中庭に戻った。化学薬品の匂いはまだ漂っていたが、数週間ぶりの静寂は、空虚でもなく、重くもなく、彼のものであるように感じられた。

その夜、家は再び静まり返った。アーサーは中庭をゆっくりと移動し、スキマーをすすぎ、ポンプをチェックし、水のバランスを測った。漂白剤のきつい刺激はすでに薄れ始めており、プールは透明な、見分けがつくものに戻っていた。彼は手を水に浸し、冷たい波紋が肌を滑っていくのを感じた。

この数週間で初めて、包み紙もペットボトルも足跡もなかった。プールだけが静かに、従順に、彼の世話を待っていた。彼は薬品キットを脇に置き、妻が泳いだ後に使っていた椅子に座った。

夕日が水面を炎で照らし、一瞬、妻がここにいたときのように見えた。アーサーは背もたれに寄りかかり、目を閉じた。「またきれいになった」と、まるで彼女がまだ聞いているかのようにささやいた。

彼の声は揺らいだが、安定した。その沈黙は、今度は穏やかで、空虚ではなく、完全だった。そしてその静寂の中で、プールが秩序を取り戻し、アーサーはようやく重荷が取り除かれるのを感じた。