Le bruit ne s’arrête jamais. Les exercices, les moteurs et les hommes qui crient dans les radios. La vallée en est imprégnée jour et nuit. Walter Briggs a fait preuve de patience, a passé des coups de téléphone et a même contacté le bureau du comté. Rien n’y fait. Chaque vibration résonnait dans ses murs jusqu’à ce que même le silence lui paraisse une chose qu’il avait imaginée.

Il s’est dit qu’il devait endurer cette situation. D’ignorer la poussière qui se déposait sous son porche, les lumières qui brûlaient à travers ses fenêtres, les camions qui transformaient sa clôture en cible. Il a connu pire, se rappelle-t-il. Mais il n’avait jamais eu à regarder sa tranquillité être dépouillée de la sorte.

Cette nuit-là, les lumières du chantier inondent sa chambre et le ronronnement régulier des machines l’empêche de dormir. Il resta immobile, fixant le plafond, sentant le poids de ses années. Il était trop vieux pour un autre combat, mais trop fier pour renoncer à ce qui lui appartenait.

Autour de la maison de Walter Briggs régnait un calme que la plupart des gens ne remarquent plus. Sa petite maison se trouvait au bord de la vallée, quelques kilomètres après la dernière station-service, là où la route se rétrécit et où le bruit de la circulation disparaît. Il y vit depuis vingt ans, depuis que sa femme et lui ont décidé qu’ils en avaient assez du bruit de la ville.

Chaque matin, il suivait le même ordre : café, alimentation des carpes koï, vérification de la clôture. Il aimait cette routine. Elle rendait les choses prévisibles. Après la guerre, c’était important. Il n’avait pas besoin de surprises ; il en avait déjà eu sa part.

Les koïs étaient une idée de sa femme, “quelque chose de paisible”, avait-elle dit lorsqu’ils avaient creusé l’étang ensemble pour la première fois. Elle voulait de la couleur et de la vie devant la fenêtre de la cuisine. Après sa mort, il les a gardés pour elle. La maison grince de façon familière, l’étang brille sous la même lumière. Même le vent semblait connaître sa place.

Ce matin-là commença comme d’habitude, jusqu’à ce que Walter remarque un mouvement derrière la fenêtre de sa cuisine. De l’autre côté du champ qui borde sa propriété, trois hommes marchent. Ils n’avaient pas l’air de fermiers ou d’arpenteurs.

Ils portaient des chemises repassées, des pantalons sombres et des porte-blocs. L’un d’eux pointait vers la crête tandis qu’un autre prenait des notes. Le troisième restait immobile, parlant dans un téléphone. Walter les observa un moment, sa tasse réchauffant ses paumes.

Ce champ appartenait aux Crawford avant qu’ils ne déménagent dans l’ouest. Il n’avait jamais rencontré ceux qui l’avaient acheté par la suite. Pour ce qu’il en savait, les hommes étaient des assureurs ou des acheteurs qui vérifiaient le sol. Quoi qu’il en soit, les costumes n’avaient rien à faire ici.

Il resta à la fenêtre jusqu’à ce qu’ils se dirigent vers leur voiture, une berline noire brillante garée à l’extrémité du chemin de gravier. Lorsque les portes se refermèrent et que le moteur démarra, le bourdonnement se propagea facilement dans la vallée. Walter attendit que le son s’estompe avant de se détourner.

Il posa la tasse vide sur le comptoir et s’approcha de son chevalet près de la fenêtre. La lumière du matin frappa le croquis qu’il avait laissé à moitié terminé la veille : l’étang, la clôture et le vieux chêne qui avait résisté à toutes les tempêtes depuis qu’il s’était installé ici.

Il ajuste la chaise, prend un crayon et tente de reprendre là où il s’était arrêté. Il n’avait tracé que quelques lignes lorsque la sonnette de la porte d’entrée retentit. Le son sec trancha dans le silence de la maison. Walter fronça les sourcils, posa son crayon et s’essuya les mains sur un chiffon.

Pratiquement personne ne passait à l’improviste. Le facteur klaxonnait depuis la route s’il avait un colis. Les voisins, qui étaient peu nombreux, appelaient généralement en premier. Il traversa le salon et ouvrit la porte.

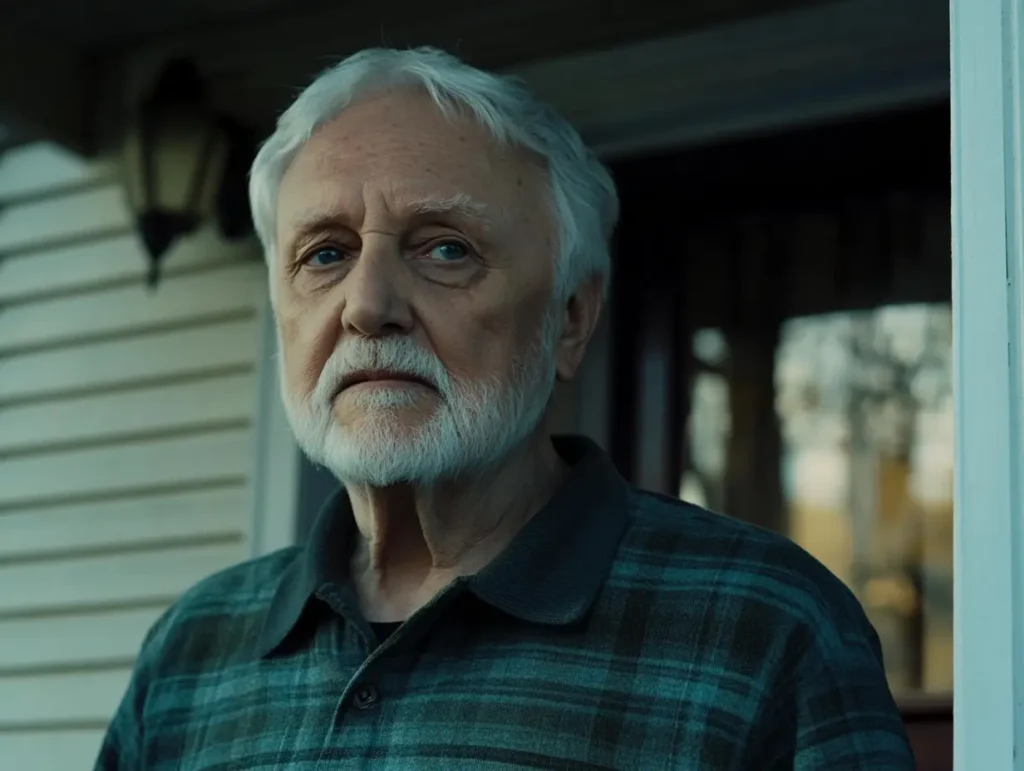

Un homme se tenait à l’extérieur, la quarantaine, rasé de près, vêtu d’un pantalon gris et d’une chemise roulée. Sa voiture était garée au bord de l’allée. Il sourit facilement, comme quelqu’un qui s’est exercé à cette expression devant un miroir. “M. Briggs ? demanda-t-il. “Je m’appelle Howard. Je travaille pour Redline Development Walter maintint la porte entrouverte. “Que voulez-vous ?”

“Quelques minutes de votre temps. Nous développons la vallée. Nous allons y installer des espaces commerciaux, des magasins, ce genre de choses. Nous recherchons des propriétaires dans la région. Vous êtes sur notre liste”, dit-il en souriant. “Je ne vends pas Howard acquiesce comme s’il s’attendait à cette réponse.

“C’est ce que j’entends souvent au début. Mais je pense que vous voudrez regarder ce que nous offrons. Nous payons bien plus que la valeur du marché. C’est une bonne occasion d’anticiper les changements qui s’annoncent.” Walter étudie le visage de l’homme. Son sourire n’atteint pas tout à fait ses yeux. “Des changements ?”

“La construction”, dit Howard. “Les camions, le bruit, tout cela est temporaire, bien sûr. Mais toute cette partie sera occupée pendant un certain temps. Mieux vaut partir avant que cela ne commence Walter répond rapidement : “Je suis très bien ici.” “Bien sûr”, dit Howard, toujours poli.

“Mais c’est la dernière section non développée de la vallée. Une fois que les travaux commenceront, vous serez enfermé dans le projet. La vue disparaîtra. C’est ainsi que fonctionne le progrès.” Walter ne répondit pas. Il pouvait voir la poussière légère sur les chaussures cirées de l’homme, la montre coûteuse qui scintillait lorsqu’il faisait un geste.

Ce n’était pas un local. Ce n’était pas quelqu’un qui comprenait le calme. Howard fouilla dans un dossier et tendit une enveloppe. “Jetez-y un coup d’œil quand vous en aurez l’occasion. Rien ne presse “Je n’en aurai pas besoin”, dit Walter. Howard hésita une seconde de trop avant de poser l’enveloppe sur la rambarde du porche. “Nous resterons en contact”, dit-il, et il retourna à sa voiture.

La berline a reculé lentement sur le gravier, les pneus crissant jusqu’à ce que le son s’estompe dans la vallée ouverte. Walter resta là un moment, l’enveloppe intacte à côté de lui. Puis il la ramassa, jeta un coup d’œil au logo Redline et la posa sur le comptoir sans l’ouvrir.

Dehors, la terre était à nouveau calme, mais le son n’était pas le même. Les semaines qui suivirent furent d’abord marquées par de légères différences. Quelques jours après le départ du vendeur, Walter remarqua des traces de pneus près du virage de la route. De profondes rainures traversaient l’accotement mou et menaient vers le fond de la vallée.

Le lendemain matin, un camion à plate-forme transportant des poutres d’acier est passé, son moteur étant assez bruyant pour faire trembler les vitres. Il le regarda disparaître au-delà de la crête et se dit que ce n’était rien, juste des travaux routiers ou une autre ferme qui changeait de mains.

Mais la circulation ne s’est pas arrêtée. Chaque jour apportait son lot de nouveautés : camions à benne, niveleuses, réservoirs de carburant, et même un bureau portable déposé à l’autre bout du champ. Des hommes vêtus de gilets réfléchissants allaient et venaient, criant des instructions, montrant des plans, traînant des rubans d’arpentage qui flottaient dans le vent.

Une semaine plus tard, la même berline sombre est revenue. Howard en sortit, lunettes de soleil étincelantes, son sourire facile toujours en place. “J’ai pensé prendre des nouvelles”, dit-il en s’appuyant sur la portière de la voiture. “Il est encore temps de vous faciliter la tâche, M. Briggs Walter secoue la tête. “Vous avez déjà ma réponse.” Howard soupire et redresse sa cravate. “Je me doutais bien que vous diriez ça.”

Sa voix se fait plus grave. “Mais vous devriez savoir que le travail est déjà approuvé. Une fois qu’il a commencé, il n’y a pas de retour en arrière possible. Quoi qu’il arrive à partir de maintenant… j’ai essayé de vous prévenir.” Il est parti sans attendre de réponse. Les feux arrière de la voiture disparurent dans la poussière, laissant Walter debout près de la clôture, son reflet pâle dans la vitre du camion.

Les mots sont restés longtemps après que le son se soit éteint, pas exactement une menace, mais suffisamment proche pour y ressembler. De son porche, Walter pouvait voir le changement prendre forme avant même qu’une seule pelleteuse n’ait touché la terre. L’herbe était piétinée, l’horizon encombré d’équipements. Son coin tranquille du monde se transformait en terrain de manœuvre.

Au début, il a essayé de l’ignorer. Il a fermé ses fenêtres pour bloquer le son, déplacé son chevalet dans la pièce du fond et n’a dessiné que la nuit. Mais le bruit s’est frayé un chemin jusqu’à lui. Les moteurs tournent au ralenti pendant des heures. Les alarmes de secours émettent des bips en rafale. Le métal s’entrechoquait comme un coup de feu lorsqu’ils déchargeaient les fournitures.

À la fin de la première semaine, la poussière a commencé à se déposer sur tout, la balustrade du porche, l’étang à carpes koï, et même la tasse de café qu’il laissait à l’extérieur chaque matin. L’air sentait le diesel et le ciment mouillé. Un après-midi, une bétonnière s’est engagée trop loin sur la route étroite, écrasant le coin de sa pelouse.

Walter est sorti et a fait signe au conducteur de s’arrêter. “Hé ! Vous êtes sur une propriété privée”, a-t-il crié au-dessus du moteur. L’homme fit un salut paresseux et recula juste assez pour laisser une profonde ornière dans l’herbe. “La route est étroite”, a-t-il répondu avec un sourire en coin. “Ne le prenez pas personnellement Walter resta là jusqu’à ce que le camion disparaisse, fixant la pelouse écrasée.

Cette nuit-là, il l’a rebouchée avec de la terre du jardin et s’est murmuré que cela ne se reproduirait plus. Cela s’est produit. Le lendemain soir, un autre conducteur a emprunté son allée pour faire demi-tour. Les pneus lourds ont déchiré le bord de son parterre de fleurs.

Walter sortit en trombe, les poings serrés, mais le camion s’était déjà éloigné. Tout ce qu’il a laissé derrière lui, c’est l’odeur des gaz d’échappement et une éclaboussure de boue sur sa clôture. Rapidement, il est apparu que les dégâts n’étaient pas accidentels. Une nuit, juste après le coucher du soleil, un camion de ciment a tourné au ralenti au bord du terrain de construction, les phares pointés directement sur ses fenêtres avant.

Les faisceaux traversaient le salon comme un projecteur. Walter a attendu, pensant que le conducteur bougerait une fois qu’il se serait rendu compte de la situation. Mais les phares restèrent allumés. Cinq minutes. Puis dix. Le moteur gronda, régulier et délibéré. Il sortit et agita les deux bras. “Éteignez-les !” cria-t-il. Un homme sortit du taxi, le téléphone à la main, faisant mine de parler à quelqu’un.

“Je ne t’avais pas vu, mon vieux”, dit-il en souriant. Il est remonté, a fait tourner le moteur une fois, puis a finalement fait reculer le camion en riant. Walter resta là, la mâchoire serrée, les mains tremblantes. À l’intérieur, les murs retenaient encore la faible vibration du moteur. Il éteignit toutes les lumières et resta assis dans l’obscurité jusqu’à ce que le bourdonnement dans ses oreilles s’arrête.

Le lendemain matin, sa boîte aux lettres avait été arrachée de son poteau et gisait face contre terre dans l’herbe, le drapeau arraché. Celui qui l’avait fait n’avait pas pris la peine de cacher les dégâts, il l’avait simplement laissée à la vue de tous. Walter le ramassa à deux mains, le remit à l’endroit et sentit une lente et réelle contrariété s’installer dans sa poitrine.

Lorsqu’il a appelé le bureau du comté pour signaler le harcèlement, on lui a dit de déposer une plainte officielle en ligne. “Nous avons besoin de preuves documentées”, a déclaré l’employée sans ambages. “Dates, heures, photos. Sans cela, c’est votre parole contre la leur” Il a regardé son téléphone à clapet, l’écran maculé, et a abandonné à mi-chemin en essayant de comprendre comment envoyer une photo par courrier électronique.

Au lieu de cela, il a commencé à prendre des notes dans un petit carnet à spirales : 11 avril – 19 h 40, éclairage d’un camion de ciment face à la maison, 10 minutes. 12 avril – 15 h 10, camion de nouveau sur la pelouse. 14 avril – boîte aux lettres sur le sol La liste s’allonge rapidement. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Ils se garaient plus près. Les générateurs fonctionnaient plus longtemps. Les camions arrivaient plus tôt.

Les matins autrefois calmes de la vallée se sont transformés en un bourdonnement mécanique bas et constant. Lorsque Howard revint deux semaines plus tard, son ton avait changé. Le charme était toujours là, mais plus mince, tendu sur quelque chose de plus dur. Il s’appuya contre la grille comme si elle lui appartenait. “M. Briggs, dit-il d’un ton égal, nous sommes sur le point de commencer les travaux de terrassement. Nous préférerions vraiment que cette affaire soit réglée avant.”

Walter garda les mains dans les poches. “J’ai dit que je ne vendais pas.” Howard hocha lentement la tête, l’étudiant. “J’ai compris. Mais vous devez comprendre que ce projet ne va nulle part. Et la construction, c’est le bordel. Le bruit, la poussière, les camions qui circulent à toute heure. Ce ne sera pas agréable ici.” Il sourit, mais la chaleur n’atteint pas ses yeux.

“Ne serait-il pas plus facile de déménager maintenant, pendant que vous pouvez encore choisir où aller ?” “J’ai construit cet endroit moi-même”, dit Walter à voix basse. “Je déciderai quand je partirai.” Pendant un moment, aucun des deux n’a parlé. Puis le sourire d’Howard s’est aplati. “C’est à vous de décider”, dit-il. “Mais je vais vous dire une chose : dans six mois, vous ne reconnaîtrez plus cette vallée.”

Il s’est redressé, a tapé sur le poteau de la porte avec son articulation, et a ajouté dans son souffle : “Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu.” Il remonta dans sa voiture et partit sans un mot de plus, laissant derrière lui un petit nuage de poussière qui resta dans l’air longtemps après son départ. Ce soir-là, Walter ne prit pas la peine de dessiner.

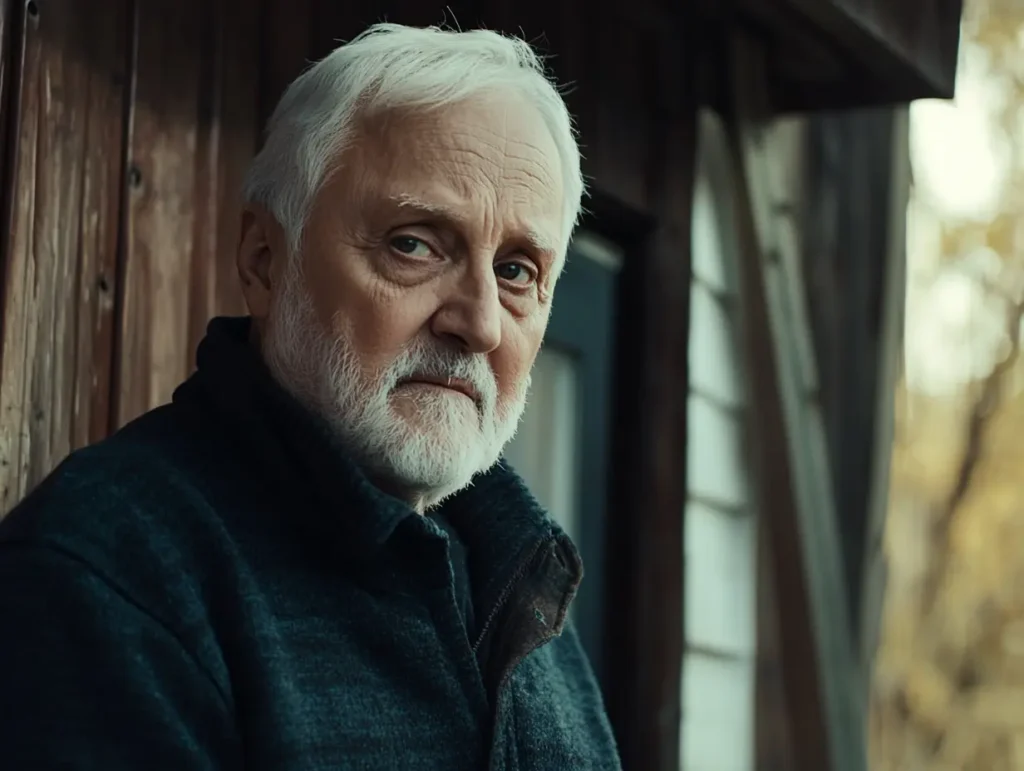

Il resta assis sous le porche longtemps après la tombée de la nuit, fixant la faible lueur des phares de chantier au-delà de la crête. Le calme auquel il avait fait confiance avait disparu. À sa place, il y avait un bourdonnement régulier et lointain qui semblait se déplacer sous sa peau. Il écrivit une dernière ligne dans son carnet avant de se coucher : Ils ne construisent pas encore. Ils testent juste ce que je peux supporter.

Au cours de la troisième semaine, Walter a cessé de prétendre que les choses allaient se calmer. Les camions arrivaient plus tôt, les moteurs résonnant sur les collines avant le lever du soleil. Lorsqu’il sortait, l’air sentait déjà le carburant. Une brume de poussière plane sur la vallée comme un plafond bas. Ce matin-là, le bruit était plus fort que d’habitude, le métal s’entrechoquait, les hommes criaient.

Il suit le bruit jusqu’à ce qu’il atteigne la limite du chantier. Un groupe de véhicules tournait au ralenti près d’une ligne de tuyaux en béton empilés. Au centre de tout cela se tenait le contremaître, un homme trapu vêtu d’un casque et d’un gilet de sécurité, qui aboyait des ordres à l’équipe. Walter s’est approché de la clôture. “Hé ! C’est toi le responsable ici ?” Le contremaître se retourna, les yeux plissés sous son casque.

“Qui demande ?” “Walter Briggs”, dit-il. “C’est ma propriété que vous avez écrasée. Vous m’avez empêché de dormir toutes les nuits avec vos camions. Je ne peux pas vivre comme ça. J’ai 71 ans. Je ne peux pas supporter ce genre de bruit” Le contremaître traverse le terrain en terre battue, ses bottes s’enfonçant dans le gravier.

De près, il ressemblait plus à un homme habitué à la paperasse qu’aux machines : ongles propres, presse-papiers soigné. “M. Briggs, c’est ça ? J’ai entendu parler de vous” Il sourit, presque gentiment. “Je comprends. Le changement est difficile. Mais il n’y a rien de personnel ici. Nous ne faisons que notre travail.”

“C’est personnel quand vos gens passent dans mon jardin”, dit Walter. “Quand ils se garent en braquant leurs phares sur mes fenêtres.” L’expression du contremaître s’adoucit un instant, comme s’il comprenait vraiment. “Je peux demander aux conducteurs d’être plus prudents. Mais la situation dans son ensemble… c’est au-dessus de mes compétences. C’est Redline qui prend les décisions.”

La voix de Walter se fissure sous l’effet de la fatigue. “Alors dites à Redline que c’est un cauchemar. Vous ne pouvez pas continuer à travailler comme ça à côté des maisons des gens.” L’homme expire, les mains sur les hanches. “Entre vous et moi, M. Briggs, vous pourriez vous faciliter la tâche. Redline propose une bonne somme d’argent. Acceptez l’offre, achetez une petite maison dans un endroit tranquille. Cela résoudrait tout.”

“Je n’ai nulle part où aller”, dit Walter. Sa gorge se serre. “C’est ma maison.” Pendant un instant, la sympathie du contremaître s’est évanouie. Son ton se durcit. “Alors je crains que vous ne deviez vivre avec ce désagrément. Nous commençons les travaux la semaine prochaine. Et je vous préviens. Vous pouvez vous attendre à des coupures d’eau. Nous devons réacheminer une canalisation avant de couler les fondations.”

“Des coupures d’eau ?” Il acquiesce. “Oui. Conduites du comté. Il se peut qu’il n’y ait plus d’eau pendant quelques jours. On ne peut rien y faire.” Walter le regarda fixement, sentant quelque chose s’effondrer en lui. “On ne peut pas couper l’eau chez les gens comme ça Le contremaître haussa les épaules. “Vous n’êtes pas le seul concerné. C’est temporaire.”

Il consulte son bloc-notes, ayant déjà terminé la conversation. “Pourquoi ne pas rentrer, monsieur. C’est bruyant ici.” Walter ouvrit la bouche pour argumenter, mais l’homme s’était détourné, criant à un autre ouvrier. Les moteurs se remirent à rugir.

Walter rentra chez lui plus lentement que d’habitude, ses chaussures recouvertes de la poussière pâle de la route. Le bourdonnement sourd des machines le suivait tout au long de la colline, régulier et implacable, comme un mal de tête qui ne s’apaisait jamais. Il a tout essayé : parler à l’équipe, au contremaître, et même au bureau du comté. À chaque fois, il obtenait le même haussement d’épaules poli. Nous ne pouvons rien faire, monsieur.

Il se sentait plus petit à chaque rencontre, comme si la terre elle-même se dérobait sous ses pieds. Les murs de sa maison semblaient se rapprocher chaque jour un peu plus, retenant le bruit, les vibrations, l’odeur de diesel qui flottait dans l’air. Il se servit une tasse de café dont il ne voulait pas et regarda par la fenêtre de la cuisine, où la lumière du soir frappait l’étang juste comme il faut.

Peut-être que les poissons le calmeraient, comme ils le faisaient toujours. Mais lorsqu’il sortit, son estomac s’effondra. La surface de l’étang présentait de faux reflets. Elle semblait brisée, inégale. Deux carpes koï flottaient sans défense près du bord, leurs écailles brillantes accrochant la lumière du porche alors qu’elles luttaient pour trouver de l’air. Le filtre gargouillait à sec, n’aspirant rien d’autre que de l’air. “Non, non, non”, marmonna Walter en se précipitant vers l’avant.

Il pataugea dans l’eau peu profonde et prit un poisson dans ses mains. Son corps s’agite faiblement, ses branchies s’ouvrent et se ferment. Il se précipita vers le robinet du jardin. Rien, juste un sifflement sec. Il essaya celui de la remise, puis l’évier de la cuisine. Tous morts. Ces salauds avaient encore coupé l’eau.

Il s’appuya sur le comptoir, la poitrine serrée, le bruit des poissons qui se débattaient passant par la porte ouverte. Ces koïs étaient une idée de sa femme. Son dernier projet avant qu’elle ne tombe malade. “Quelque chose de paisible”, avait-elle dit. “Un peu de couleur devant la fenêtre Walter les avait gardés pour elle. Il ne pouvait pas les perdre aussi.

Il prit la vieille pompe de puits dans la remise, l’installa près de l’étang et pria pour que le moteur fonctionne encore. Lorsqu’elle s’est mise à fonctionner, envoyant un mince filet d’eau, il a failli pleurer de soulagement. Il remplit un grand bac en plastique, celui qu’il utilisait pour la terre, et commença à transférer les koïs un par un. Ils s’agitèrent d’abord, puis se calmèrent à mesure qu’il leur versait de l’eau.

Il s’agenouilla dans la terre à côté du bac, les vêtements trempés, les mains tremblantes. Les poissons étaient saufs pour l’instant, mais pas sa patience. Quelque chose en lui a craqué cette nuit-là, silencieusement mais définitivement. Walter ne dormit pas cette nuit-là. La maison semblait vide, le bourdonnement des générateurs distants s’échappant de tous les murs.

Il s’assit à la table de la cuisine, fixant la vieille boîte en bois devant lui. À l’intérieur se trouvaient une poignée de douilles usagées, en laiton, éraflées, inoffensives. Des restes de l’époque où il chassait encore le week-end. Il ne les avait pas touchées depuis des années, mais maintenant elles brillaient comme une opportunité.

Le plan n’en était pas un. Juste une distraction. Quelque chose pour faire ralentir l’entreprise. Les douilles ne contenaient pas de poudre, pas de risque, juste assez pour paraître suspectes si un détecteur de métaux passait. Il pensait qu’ils devraient s’arrêter et faire venir le comté pour s’assurer que le site était sûr. Peut-être que cela lui ferait gagner du temps.

Peut-être que cela leur rappellerait que tout ce qui est sous terre ne leur appartient pas. Il attendit que les lumières de la vallée s’éteignent et que les voix des ouvriers disparaissent. La nuit était calme, le ciel d’un bleu grisâtre, et le seul bruit était le crissement du gravier sous ses bottes.

Il portait une petite pelle et une poche pleine de laiton. Lorsqu’il atteignit le chantier, il resta un long moment au bord de la terre battue où l’on prévoyait de couler les fondations le lendemain matin.

Walter enjamba le ruban de sécurité et se mit à travailler rapidement. Il creusa des trous peu profonds et irréguliers, juste assez pour que le laiton brille sous la première couche de terre, mais ne disparaisse pas complètement. Quelques-uns ici, quelques autres là. Il travaillait méthodiquement, enfonçant les douilles dans la terre, la tassant avec le plat de sa botte. Le sol était froid et sentait l’huile et le béton mouillé.

Chaque fois qu’un oiseau de nuit criait, son pouls bondissait. Lorsqu’il eut terminé, il se tint au bord de la fosse, respirant difficilement. Ses gants étaient humides, sa chemise lui collait au dos. Il regarda le sol perturbé, le faible éclat du laiton sous le clair de lune, et se dit à voix basse : “Ça suffit.”

De retour chez lui, il se frotta les mains et jeta les gants dans le tonneau de brûlage derrière la remise. Puis il s’est assis sous le porche jusqu’à l’aube, la tasse de café vide refroidissant entre ses paumes. Il savait que c’était stupide et risqué, mais l’idée de les ralentir, ne serait-ce qu’une journée, lui procurait un soulagement qu’il n’avait pas ressenti depuis des mois.

En milieu de matinée, alors qu’il observait la scène depuis son porche, la première pelleteuse est entrée dans la fosse et s’est arrêtée. Un ouvrier a appelé le contremaître en brandissant un petit objet métallique. L’agitation s’est rapidement répandue. En moins d’une heure, les camions étaient garés, les ouvriers rassemblés et une camionnette blanche du comté s’est arrêtée, avec la mention “Sécurité municipale” sur le côté.

Walter reste assis, faisant semblant de lire le journal, le cœur battant. Il voulait se sentir triomphant, mais tout ce qu’il ressentait, c’était un silence lourd et anxieux. En fin de matinée, le site ressemblait davantage à une scène de crime qu’à un lieu de travail. Des inspecteurs du comté, vêtus de gilets lumineux, parcouraient le périmètre, tandis que les travailleurs se tenaient en groupes inquiets.

De sa fenêtre, Walter a vu l’un d’entre eux s’agenouiller et soulever quelque chose de petit et de métallique de la terre. C’était l’une de ses douilles. Un autre en a trouvé une deuxième, puis une troisième. Le contremaître aboyait dans son téléphone, faisant les cent pas près de la fosse, jetant des regards furieux vers la colline où se trouvait la maison de Walter. Walter sentit son pouls remonter dans sa gorge. Il n’avait pas voulu que cela dégénère.

C’était censé être une nuisance, pas un scandale. Il se répéta qu’il avait vidé toutes les douilles. Il n’y avait pas de danger, pas de matière explosive. Mais chaque cri venant d’en bas lui tordait l’estomac. Lorsqu’une camionnette du comté arriva avec des marques de danger, ses paumes devinrent humides. Il était peut-être allé trop loin. Ils allaient peut-être commencer à poser des questions.

Puis le son est arrivé. Un bruit sourd, creux et métallique, provenant de quelque part sous le sol. Toutes les personnes présentes sur le site se sont figées. Un souffle plus tard, un violent craquement suivi d’un profond boum ébranla la vallée. Le sol tremble sous les bottes de Walter et ses fenêtres s’entrechoquent. Un panache de poussière grise s’élève de la fosse.

Des cris fusent. Les ouvriers se précipitent hors de la tranchée, certains plongeant derrière des véhicules, d’autres s’élançant vers la route d’accès. Walter trébucha sur le porche, s’agrippant à la balustrade. Sa première pensée fut l’incrédulité. Il s’était assuré qu’ils étaient inoffensifs, qu’ils n’étaient que du laiton, rien d’autre. Sa deuxième pensée fut la panique. Et si j’en manquais une ?

Les sirènes retentissent au loin, de plus en plus fort. Les premiers camions de pompiers sont apparus quelques minutes plus tard, suivis par les fourgons d’urgence du comté. Le ruban jaune se met en place rapidement, la zone est bouclée. Walter resta figé là où il se tenait, son esprit passant en revue tous les détails : les gants, la pelle, les trous. Il n’avait laissé aucune trace. Pourtant, ses tripes se tordaient comme s’il l’avait fait.

Alors que les démineurs arrivaient et commençaient à installer des projecteurs, Walter recula dans sa maison. À travers les rideaux, il les regarda balayer la fosse avec des détecteurs, leurs mouvements étant lents et délibérés. Les radios crépitent. Quelqu’un cria les mots “munitions non explosées”. Les genoux de Walter ont failli céder. Il s’enfonça dans un fauteuil, regardant ses mains en murmurant : “Ça ne peut pas être moi. Ce n’est pas possible.”

Le lendemain matin, la vallée s’est transformée. Des camions s’alignent le long du chemin de terre et une petite armée de fonctionnaires se déplace méthodiquement sur le site des fouilles. Les démineurs travaillent en silence, soulevant la terre en fines couches, scrutant chaque centimètre. Ils ont découvert d’autres fragments de métal, puis quelque chose de plus lourd. Une boîte de munitions corrodée.

La mâchoire du contremaître s’est serrée lorsqu’ils l’ont soulevée. Quelques minutes plus tard, une autre boîte a été trouvée. Et encore une autre. En peu de temps, la fosse fut parsemée de caisses en bois empilées, dont les marques au pochoir étaient à peine visibles à travers la rouille. Quelqu’un du musée du comté arriva, murmurant à propos d’anciens entrepôts militaires. Les mots “époque de la guerre civile” sont passés entre les mains des inspecteurs.

Walter observe la scène depuis son porche, abasourdi. La chose même qui avait hanté son passé se trouvait sous leurs bottes depuis le début. Ce n’est pas lui qui a provoqué l’explosion. C’est la terre elle-même qui l’a provoquée. Les poches de méthane, les munitions en décomposition, le temps. Son petit acte de rébellion n’avait fait que révéler ce que l’histoire avait caché.

Plus tard dans la journée, un agent de la municipalité gravit la colline pour lui parler. “M. Briggs”, dit-il en tenant son casque sous le bras, “nous avons terminé le nettoyage. Votre propriété est dégagée. Il n’y a rien de dangereux sous votre maison ou votre étang. On dirait que le site de stockage s’est terminé juste après votre clôture.”

Walter acquiesça lentement, expirant pour ce qui semblait être la première fois depuis des jours. “C’est donc sans danger ?” demanda-t-il en gardant une voix posée. L’officier esquissa un petit sourire. “C’est aussi sûr que possible. Ce qu’il y a là-dessous est enterré depuis plus longtemps qu’aucun d’entre nous n’est là.” Walter acquiesça à nouveau, ses épaules se relâchant enfin.

À la fin de la semaine, Redline Development s’est complètement retirée. Le terrain a été désigné comme zone de récupération protégée et aucune construction future n’a été autorisée. Les projecteurs ont été démontés, le bruit a disparu. Il ne restait plus que le silence, large et familier.

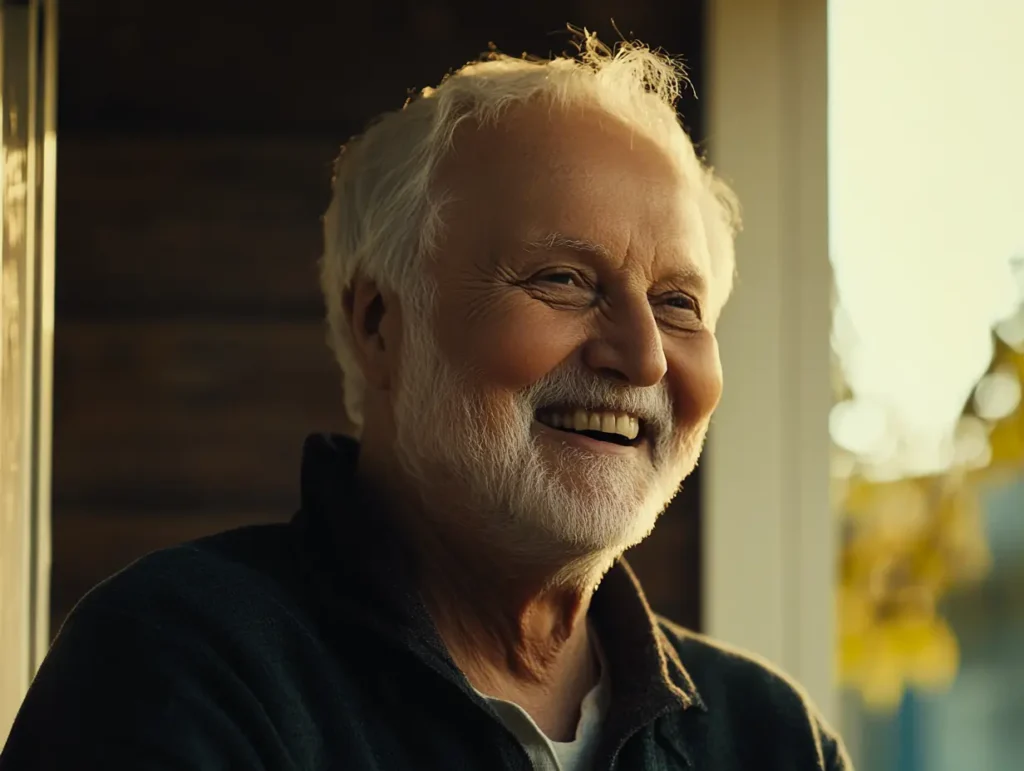

Ce soir-là, Walter nourrit les carpes koï dans l’étang propre. L’eau scintillait doucement sous le soleil déclinant. L’air sentait l’herbe mouillée et le léger parfum minéral de l’eau de puits. Il s’assit sur le porche, les mains stables pour la première fois depuis des mois, et regarda les poissons glisser en cercles lents et paisibles.

Un rire lui échappa. Un rire doux, fatigué et incrédule. La guerre qu’il avait passé sa vie à essayer d’oublier avait fini par sauver la seule paix qui lui restait. Pour une fois, le calme ne semblait pas fragile. Il avait l’impression de lui appartenir à nouveau.