El ruido no cesaba. Taladros, motores y hombres gritando por la radio. El valle latía con él día y noche. Walter Briggs había intentado paciencia, llamadas telefónicas, incluso la oficina del condado. Nada de eso importaba. Cada vibración sacudía sus paredes hasta que incluso el silencio le parecía algo imaginado.

Se dijo a sí mismo que debía soportarlo. Que ignorara el polvo que se asentaba en su porche, las luces que ardían a través de sus ventanas, los camiones que convertían su valla en una diana. Había pasado por cosas peores, se recordó a sí mismo. Pero nunca había tenido que ver cómo le arrebataban la paz de esa manera.

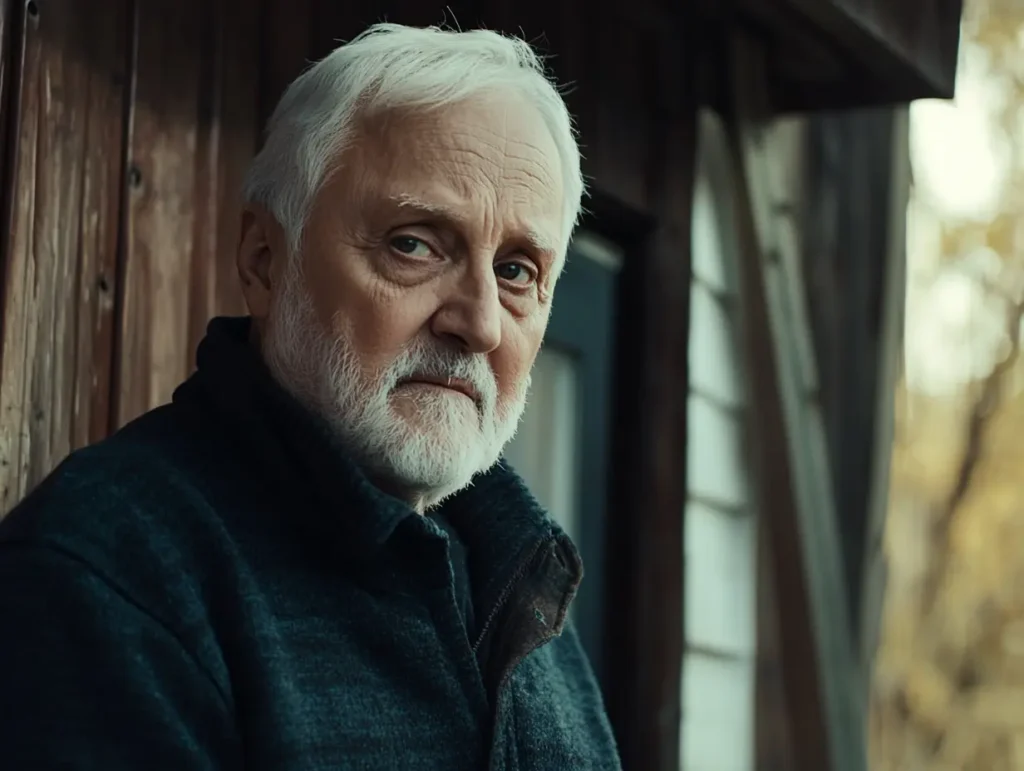

Aquella noche, las luces de la obra inundaban su dormitorio y el zumbido constante de la maquinaria no le dejaba dormir. Se quedó quieto, mirando al techo, sintiendo el peso de sus años. Era demasiado viejo para otra lucha, pero demasiado orgulloso para renunciar a lo que era suyo.

El terreno que rodeaba la casa de Walter Briggs era el tipo de silencio que la mayoría de la gente ya no percibía. Su pequeña casa estaba en el borde del valle, unos kilómetros más allá de la última gasolinera, donde la carretera se estrechaba y desaparecía el ruido del tráfico. Llevaba veinte años viviendo allí, desde que él y su mujer decidieron que ya estaban hartos del ruido de la ciudad.

Cada mañana seguía el mismo orden: café, dar de comer a las carpas koi, revisar la valla. Le gustaba la rutina. Mantenía las cosas predecibles. Después de la guerra, eso importaba. No necesitaba sorpresas; ya había tenido las suyas.

Las carpas koi habían sido idea de su mujer. “Algo tranquilo”, le había dicho cuando cavaron juntos el estanque por primera vez. Quería color y vida en la ventana de la cocina. Cuando ella murió, él se los quedó. La casa crujía de forma familiar, el estanque brillaba bajo la misma luz. Incluso el viento parecía conocer su lugar.

Aquella mañana empezó como siempre, hasta que Walter notó movimiento más allá de la ventana de la cocina. Al otro lado del campo que lindaba con su propiedad, tres hombres caminaban por la tierra. No parecían granjeros ni topógrafos.

Llevaban camisas planchadas, pantalones oscuros y portaban portapapeles. Uno de ellos señalaba hacia la cresta mientras otro tomaba notas. El tercero permanecía inmóvil, hablando por teléfono. Walter se quedó mirando un rato, con la taza calentándole las palmas de las manos.

Aquel campo había pertenecido a los Crawford antes de que se trasladaran al oeste. No conocía a nadie que lo hubiera comprado después. Por lo que él sabía, los hombres eran gente de seguros o compradores que comprobaban el suelo. Aun así, los trajes no debían estar aquí.

Permaneció junto a la ventana hasta que se dirigieron hacia su coche, un sedán negro brillante aparcado donde terminaba el camino de grava. Cuando las puertas se cerraron y el motor arrancó, el zumbido atravesó el valle con facilidad. Walter esperó a que el sonido se desvaneciera antes de darse la vuelta.

Dejó la taza vacía sobre la encimera y se acercó a su caballete junto a la ventana. La luz de la mañana iluminó el dibujo que había dejado a medias el día anterior: el estanque, la valla y el viejo roble que había resistido todas las tormentas desde que se mudó aquí.

Se acomodó en la silla, cogió un lápiz e intentó retomarlo donde lo había dejado. Apenas había trazado unas líneas cuando sonó el timbre de la puerta. El agudo sonido cortó la quietud de la casa. Walter frunció el ceño, dejó el lápiz y se secó las manos con un trapo.

Casi nunca venía nadie sin avisar. El cartero tocaba la bocina desde la carretera si traía algún paquete. Los vecinos, los pocos que había, solían llamar primero. Cruzó el salón y abrió la puerta.

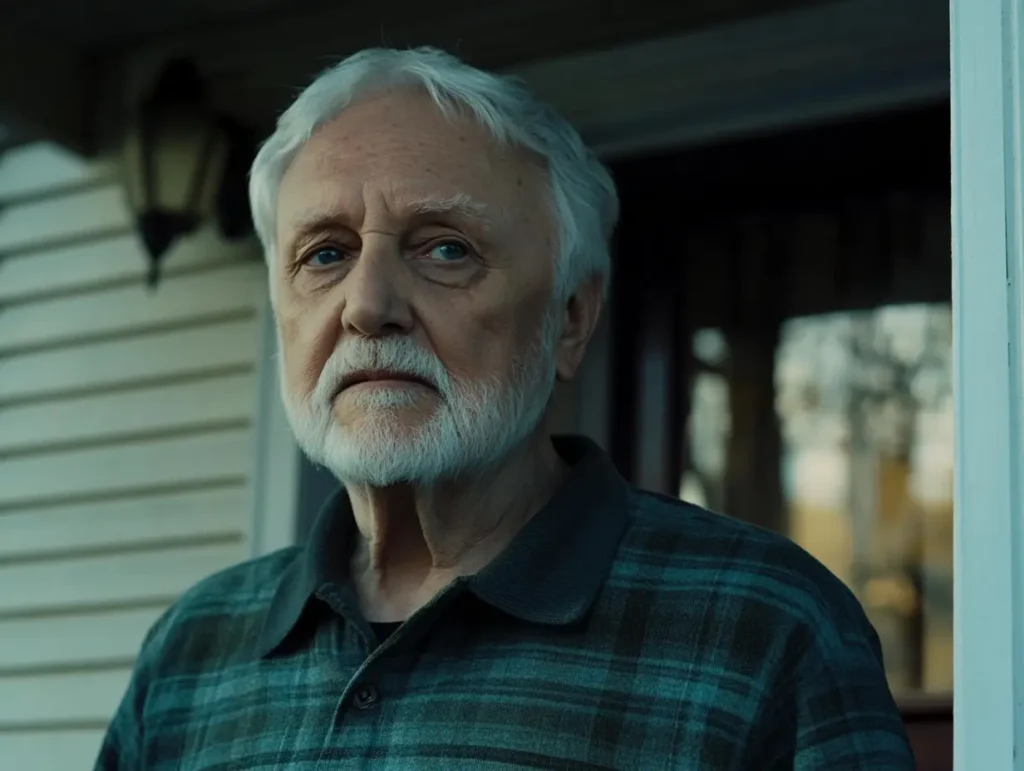

Fuera había un hombre de unos cuarenta años, bien afeitado, con pantalones grises y camisa de vestir arremangada. Su coche estaba aparcado al borde del camino de entrada. Sonreía con facilidad, como alguien que hubiera practicado la expresión en un espejo. “¿Señor Briggs?”, preguntó. “Me llamo Howard. Soy de Redline Development” Walter mantuvo la puerta entreabierta. “¿Qué desea?”

“Sólo unos minutos de su tiempo. Estamos desarrollando el valle. Vamos a traer algunos espacios comerciales, venta al por menor, ese tipo de cosas. Estamos contactando con los propietarios de la zona. Usted está en nuestra lista”, dijo, sonriendo. “No voy a vender” Howard asintió como si esperara la respuesta.

“Oigo mucho eso al principio. Pero creo que querrá ver lo que ofrecemos. Pagamos muy por encima del valor de mercado. Es una buena oportunidad para adelantarse a los cambios que se avecinan” Walter estudió el rostro del hombre. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. “¿Cambios?”

“La construcción”, dijo Howard. “Camiones, ruido, todo temporal, por supuesto. Pero todo este tramo estará ocupado durante un tiempo. Mejor seguir adelante antes de que empiece” Walter contestó rápidamente: “Estoy bien aquí” “Claro”, dijo Howard, todavía cortés.

“Pero éste es el último tramo sin urbanizar del valle. Cuando empiecen las obras, quedarás encajonado por el proyecto. Las vistas desaparecerán. Así funciona el progreso” Walter no contestó. Podía ver el polvo tenue en los zapatos lustrados del hombre, el reloj caro que brillaba cuando gesticulaba.

No era de aquí. No era alguien que entendiera de silencio. Howard metió la mano en una carpeta y le tendió un sobre. “Échale un vistazo cuando puedas. No hay prisa” “No lo necesitaré”, dijo Walter. Howard dudó un segundo antes de dejar el sobre en la barandilla del porche. “Estaremos en contacto”, dijo, y regresó a su coche.

El sedán retrocedió lentamente por la grava, con los neumáticos crujiendo hasta que el sonido se desvaneció en el valle abierto. Walter se quedó allí un rato, con el sobre intacto a su lado. Luego lo cogió, echó un vistazo al logotipo de Redline y lo dejó dentro, sobre el mostrador, sin abrirlo.

Fuera, la tierra volvía a estar en silencio, pero no sonaba igual. Al principio, las semanas siguientes fueron un poco diferentes. Unos días después de que el vendedor se marchara, Walter observó huellas de neumáticos cerca de la curva de la carretera. Unos surcos profundos atravesaban el suave arcén y se dirigían hacia el fondo del valle.

A la mañana siguiente, un camión de plataforma pasó cargado de vigas de acero, con un motor tan ruidoso que hizo vibrar las ventanas. Lo vio desaparecer más allá de la cresta y se dijo que no era nada, sólo obras en la carretera u otra granja que cambiaba de dueño.

Pero el tráfico no cesaba. Cada día había algo nuevo: volquetes, niveladoras, depósitos de combustible, incluso una oficina portátil en el extremo del campo. Hombres con chalecos reflectantes iban y venían, gritando instrucciones, señalando planos, arrastrando cinta topográfica que ondeaba al viento.

Una semana después, volvió el mismo sedán oscuro. Howard se apeó, con sus gafas de sol brillantes y su sonrisa fácil. “He venido a ver cómo va todo”, dijo, apoyándose en la puerta del coche. “Todavía está a tiempo de ponérselo fácil, señor Briggs” Walter negó con la cabeza. “Ya tiene mi respuesta” Howard suspiró, alisándose la corbata. “Me imaginaba que dirías eso”

Bajó la voz. “Pero deberías saber que el trabajo ya está aprobado. Una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Pase lo que pase a partir de ahora… bueno, intenté advertirte” Se marchó sin esperar respuesta. Las luces traseras del coche desaparecieron en el polvo, dejando a Walter de pie junto a la valla, con su débil reflejo en la ventanilla del camión.

Las palabras persistieron mucho después de que el sonido se hubiera desvanecido, no eran exactamente una amenaza, pero estaban lo bastante cerca como para parecerlo. Desde su porche, Walter podía ver el cambio que estaba tomando forma incluso antes de que una sola pala tocara el suelo. La hierba estaba pisoteada, el horizonte abarrotado de maquinaria. Su tranquilo rincón del mundo se estaba convirtiendo en un escenario.

Al principio, intentó ignorarlo. Cerró las ventanas para bloquear el sonido, trasladó su caballete a la trastienda y sólo dibujaba de noche. Pero el ruido se abría paso. Los motores paraban durante horas. Las alarmas de seguridad sonaban a ráfagas. Los metales sonaban como disparos cuando descargaban los suministros.

Al final de la primera semana, el polvo empezó a asentarse en todo, la barandilla del porche, el estanque koi, incluso en la taza de café que dejaba fuera cada mañana. El aire olía a gasóleo y cemento húmedo. Una tarde, una hormigonera avanzó demasiado por la estrecha carretera y pasó por encima de la esquina de su jardín.

Walter salió y le hizo señas al conductor para que se detuviera. “Está en propiedad privada”, gritó por encima del motor. El hombre saludó perezosamente y dio marcha atrás lo justo para dejar un surco profundo en la hierba. “La carretera está estrecha”, le gritó con una sonrisa de satisfacción. “No te lo tomes como algo personal” Walter se quedó allí de pie hasta que el camión desapareció, mirando el trozo de césped aplastado.

Aquella noche lo rellenó con tierra del jardín y murmuró para sí que no volvería a ocurrir. Y así fue. A la noche siguiente, otro conductor utilizó su entrada para dar la vuelta. Los pesados neumáticos rompieron el borde del parterre.

Walter salió furioso, con los puños cerrados, pero el camión ya se había alejado. Lo único que dejó tras de sí fue el olor del tubo de escape y una mancha de barro en la valla. Pronto quedó claro que los daños no habían sido accidentales. Una noche, justo después de la puesta de sol, un camión de cemento se detuvo al borde del solar en construcción, con los faros apuntando directamente a las ventanas delanteras.

Los haces atravesaron el salón como un foco. Walter esperó, pensando que el conductor se movería en cuanto se diera cuenta. Pero las luces permanecieron encendidas. Cinco minutos. Luego diez. El motor retumbó, firme y deliberado. Salió y agitó ambos brazos. “¡Apágalas!”, gritó. Un hombre salió de la cabina, teléfono en mano, fingiendo hablar con alguien.

“No te había visto, viejo”, dijo con una sonrisa. Volvió a subir, aceleró el motor una vez y, finalmente, hizo retroceder el camión, riéndose mientras se alejaba. Walter se quedó allí, con la mandíbula apretada y las manos temblorosas. Dentro, las paredes aún conservaban la débil vibración del motor. Apagó todas las luces y se quedó a oscuras hasta que dejó de zumbarle el oído.

A la mañana siguiente, su buzón había sido arrancado del poste y yacía boca abajo en la hierba, con la bandera arrancada. Quienquiera que lo hubiera hecho no se había molestado en ocultar los daños y lo había dejado a la vista de todos. Walter la recogió con las dos manos, la volvió a colocar en posición vertical y sintió que en su pecho se instalaba una lenta y verdadera molestia.

Cuando llamó a la oficina del condado para denunciar el acoso, le dijeron que presentara una queja formal por Internet. “Necesitamos pruebas documentadas”, le dijo tajantemente el empleado. “Fechas, horas, fotos. Sin eso, es tu palabra contra la de ellos” Miró su móvil, la pantalla manchada, y desistió a medio camino de averiguar cómo enviar una foto por correo electrónico.

En su lugar, empezó a tomar notas en un pequeño bloc de espiral: 11 de abril – 19:40, luces del camión de cemento frente a la casa, 10 min. 12 de abril – 3:10 PM, camión sobre el césped de nuevo. 14 de abril – buzón en el suelo La lista creció rápidamente. Cada día, algo nuevo. Aparcaban más cerca. Los generadores funcionaban más tiempo. Los camiones llegaban antes.

Las mañanas del valle, antes tranquilas, se convirtieron en un zumbido mecánico bajo y constante. Cuando Howard regresó dos semanas después, su tono había cambiado. El encanto seguía ahí, pero más fino, estirado sobre algo más duro. Se apoyó en la verja como si le perteneciera. “Señor Briggs”, dijo con tono uniforme, “estamos a punto de empezar el trabajo preliminar. Preferiríamos tener esto resuelto antes”

Walter mantuvo las manos en los bolsillos. “He dicho que no vendo” Howard asintió lentamente, estudiándole. “Lo entiendo. Pero tienes que entender que este proyecto no va a ninguna parte. Y la construcción es un lío. Ruido, polvo, camiones a todas horas. No va a ser agradable estar aquí” Sonrió, pero la calidez no le llegó a los ojos.

“¿No sería más fácil mudarse ahora, mientras aún puedes elegir adónde ir?” “Yo mismo construí este lugar”, dijo Walter en voz baja. “Yo decidiré cuándo marcharme” Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces la sonrisa de Howard se aplanó. “Esa es tu decisión”, dijo. “Pero te diré una cosa: dentro de seis meses no reconocerás este valle”

Se enderezó, golpeó el poste de la puerta con el nudillo y añadió en voz baja: “No digas que no te lo advertí” Volvió a subir al coche y se marchó sin decir palabra, dejando tras de sí una nube de polvo que permaneció en el aire mucho después de que se hubiera ido. Esa noche, Walter no se molestó en dibujar.

Permaneció sentado en el porche hasta mucho después del anochecer, contemplando el débil resplandor de las luces de trabajo más allá de la cresta. La tranquilidad en la que una vez había confiado había desaparecido. En su lugar había un zumbido constante y distante que parecía moverse bajo su piel. Escribió una última línea en su cuaderno antes de acostarse: Aún no están construyendo. Sólo están probando cuánto puedo aguantar.

A la tercera semana, Walter había dejado de fingir que se calmaría. Los camiones llegaban antes y los motores resonaban en las colinas antes del amanecer. Cuando salió, el aire ya olía a combustible. Una neblina de polvo se cernía sobre el valle como un techo bajo. Aquella mañana, el ruido era peor que de costumbre: metal que repiqueteaba, hombres que gritaban.

Siguió el sonido hasta llegar al borde de la obra. Un grupo de vehículos parados cerca de una línea de tubos de hormigón apilados. En el centro de todo estaba el capataz, un hombre fornido con casco y chaleco de seguridad, ladrando órdenes al equipo. Walter llamó desde la valla. “¡Eh! ¿Eres tú el que manda aquí?” El capataz se volvió y entrecerró los ojos bajo el casco.

“¿Quién pregunta?” “Walter Briggs”, dijo. “Es mi propiedad la que has estado atropellando. Me has tenido despierto todas las noches con tus camiones. No puedo vivir así. Tengo setenta y un años. No puedo soportar este ruido” El capataz cruzó el solar de tierra, con las botas rechinando en la grava.

De cerca, parecía más un hombre acostumbrado al papeleo que a la maquinaria; uñas limpias, un portapapeles ordenado. “Sr. Briggs, ¿verdad? He oído hablar de usted” Sonrió, casi amablemente. “Lo entiendo. El cambio es duro. Pero aquí no pasa nada personal. Sólo hacemos nuestro trabajo”

“Se siente personal cuando su gente conduce a través de mi patio”, dijo Walter. “Cuando aparcan con las luces en mis ventanas” La expresión del capataz se suavizó por un momento, como si realmente lo entendiera. “Mire, puedo pedir a los conductores que tengan más cuidado. Pero eso está por encima de mi nivel salarial. Redline toma las decisiones”

La voz de Walter se quebró por el cansancio. “Entonces dile a Redline que esto es una pesadilla. No puedes seguir trabajando así junto a las casas de la gente” El hombre exhaló, con las manos en las caderas. “Entre usted y yo, señor Briggs, podría hacer esto mucho más fácil para usted. Redline ofrece buen dinero. Acepte el trato, compre una casa más pequeña en un lugar tranquilo. Eso lo solucionaría todo”

“No tengo adónde ir”, dijo Walter. Se le hizo un nudo en la garganta. “Este es mi hogar” Por un momento, la simpatía del capataz desapareció. Su tono se endureció. “Entonces me temo que tendrá que vivir con las molestias. Empezaremos la semana que viene. Y sólo un aviso. Habrá cortes de agua. Tenemos que redirigir una línea antes de verter los cimientos “

“¿Interrupciones de agua?” Asintió. “Sí. Tuberías del condado. Puede que se seque durante unos días. No podemos hacer nada” Walter lo miró fijamente, sintiendo que algo se derrumbaba en su interior. “No se puede cortar el agua de las casas” El capataz se encogió de hombros. “No eres el único afectado. Es temporal”

Revisó su portapapeles, ya había terminado con la conversación. “¿Por qué no regresa, señor? Hay mucho ruido aquí fuera” Walter abrió la boca para discutir, pero el hombre se había dado la vuelta, gritando a otro trabajador. Los motores volvieron a rugir.

Walter volvió a casa más despacio que de costumbre, con los zapatos cubiertos de polvo pálido de la carretera. El zumbido de la maquinaria le seguía colina arriba, constante e implacable, como un dolor de cabeza que nunca se calmaba. Lo había intentado todo: hablar con la cuadrilla, con el capataz, incluso con la oficina del condado. Todas las veces recibía el mismo encogimiento de hombros. No podemos hacer nada, señor.

Se sentía cada vez más pequeño, como si le estuvieran quitando la tierra de encima. Las paredes de su casa parecían estrecharse cada día más, reteniendo el ruido, las vibraciones y el olor a gasóleo que flotaba en el aire. Se sirvió una taza de café que no quería y se quedó mirando por la ventana de la cocina, donde la luz del atardecer daba justo en el estanque.

Quizá los peces le calmaran, como siempre. Pero cuando salió, se le cayó el estómago. La superficie del estanque brillaba mal. Parecía rota, irregular. Dos koi se agachaban indefensos cerca del borde, sus brillantes escamas captaban la luz del porche mientras luchaban por respirar. El filtro gorgoteaba en seco, aspirando nada más que aire. “No, no, no”, murmuró Walter, corriendo hacia delante.

Se metió en el agua poco profunda y cogió un pez entre las manos. Su cuerpo se agitaba débilmente, con las branquias abriéndose y cerrándose. Corrió hacia el grifo del jardín. Nada, sólo un silbido seco. Probó con el del cobertizo y luego con el del fregadero de la cocina. Nada. Los cabrones habían vuelto a cortar el agua.

Se apoyó en la encimera, con el pecho apretado, mientras el sonido de los peces atravesaba la puerta abierta. Aquellos koi habían sido idea de su mujer. Su último proyecto antes de enfermar. “Algo tranquilo”, había dicho. “Un poco de color en la ventana” Walter los había guardado para ella. No podía perderlos también.

Cogió la vieja bomba del pozo del cobertizo, la colocó junto al estanque y rezó para que el motor aún funcionara. Cuando volvió a la vida, lanzando un fino chorro de agua, casi lloró de alivio. Llenó una bañera grande de plástico, de las que usaba para la tierra, y empezó a trasladar a los koi uno a uno. Al principio se agitaron, pero se calmaron cuando les echó más agua.

Se arrodilló en la tierra junto a la bañera, con la ropa empapada y las manos temblorosas. Los peces estaban a salvo por ahora, pero su paciencia no. Algo dentro de él se quebró aquella noche, silenciosa pero definitiva. Walter no durmió aquella noche. La casa parecía vacía, el zumbido de los lejanos generadores se filtraba por todas las paredes.

Se sentó a la mesa de la cocina, mirando fijamente la vieja caja de madera que tenía delante. Dentro había un puñado de casquillos gastados, de latón, rayados, inofensivos. Restos de hace años, cuando aún cazaba los fines de semana. Hacía años que no los tocaba, pero ahora brillaban como una oportunidad.

El plan no era gran cosa. Sólo una distracción. Algo para hacer que la compañía se ralentizara. Los casquillos no tenían pólvora, ni riesgo, sólo lo suficiente para parecer sospechosos si pasaba un detector de metales. Supuso que tendrían que parar y traer al condado para asegurarse de que el sitio era seguro. Tal vez eso le haría ganar tiempo.

Tal vez les recordaría que no todo lo subterráneo les pertenecía. Esperó hasta que las luces del valle se atenuaron y las voces de los trabajadores desaparecieron. La noche estaba en calma, el cielo era una fina capa de color azul grisáceo y el único sonido era el crujido de la grava bajo sus botas.

Llevaba una pequeña pala y un bolsillo lleno de latón. Cuando llegó a la obra, se detuvo un largo rato al borde de la tierra removida donde planeaban echar los cimientos a la mañana siguiente.

Walter pasó por encima de la cinta de precaución y avanzó rápidamente. Cavó agujeros poco profundos y desiguales, lo suficiente para que el latón brillara bajo la primera capa de tierra, pero sin desaparecer por completo. Unos pocos aquí, otros pocos allá. Trabajó metódicamente, hundiendo los casquillos en la tierra y apisonándola con la palma de la bota. El suelo estaba frío y olía a aceite y hormigón húmedo.

Cada vez que un ave nocturna gritaba, su pulso se aceleraba. Cuando terminó, se quedó de pie al borde de la fosa, respirando con dificultad. Tenía los guantes húmedos y la camisa pegada a la espalda. Miró el suelo removido, el tenue brillo del latón bajo la luz de la luna, y se susurró: “Ya basta”

De vuelta a casa, se limpió la suciedad de las manos y arrojó los guantes al barril para quemar detrás del cobertizo. Luego se sentó en el porche hasta el amanecer, con la taza de café vacía enfriándose entre las palmas de las manos. Sabía que era estúpido y arriesgado, pero la idea de retrasarlos, aunque sólo fuera un día, le produjo un alivio que no había sentido en meses.

A media mañana, mientras observaba desde el porche, la primera excavadora entró en el pozo y se detuvo. Un trabajador llamó a gritos al capataz, agitando algo pequeño y metálico. La conmoción se extendió rápidamente. Al cabo de una hora, los camiones estaban aparcados, los trabajadores reunidos y una furgoneta blanca del condado se detuvo con el letrero de Seguridad Municipal en el lateral.

Walter se quedó quieto, fingiendo leer el periódico, con el corazón martilleándole. Quería sentirse triunfante, pero lo único que sentía era un silencio pesado y ansioso. A última hora de la mañana, el lugar parecía más la escena de un crimen que un lugar de trabajo. Inspectores del condado con chalecos brillantes recorrían el perímetro, mientras los trabajadores permanecían de pie en grupos inquietos.

Desde su ventana, Walter vio cómo uno de ellos se arrodillaba y levantaba algo pequeño y metálico de la tierra. Era uno de sus casquillos. Otro encontró un segundo, luego un tercero. El capataz ladraba al teléfono, caminaba cerca del pozo y lanzaba miradas furiosas hacia la colina donde estaba la casa de Walter. Walter sintió el pulso en la garganta. No pretendía que aquello se convirtiera en una espiral.

Se suponía que era una molestia, no un escándalo. Se repitió a sí mismo que había vaciado todos los casquillos. No había peligro ni material explosivo. Pero cada grito desde abajo le retorcía el estómago. Cuando llegó una furgoneta del condado con señales de peligro, se le humedecieron las palmas de las manos. Quizá había ido demasiado lejos. A lo mejor empezaban a hacer preguntas.

Entonces llegó el sonido. Un ruido metálico y sordo procedente de algún lugar bajo tierra. Todos los presentes se paralizaron. Un suspiro después, un violento crujido seguido de un estruendo profundo y ondulante sacudió el valle. El suelo tembló bajo las botas de Walter y las ventanas se sacudieron. Una columna de polvo gris salió disparada del pozo.

Se oyeron gritos. Los trabajadores salieron corriendo de la zanja, algunos se lanzaron detrás de los vehículos, otros corrieron hacia la carretera de acceso. Walter tropezó con el porche y se agarró a la barandilla. Su primer pensamiento fue de incredulidad. Se había asegurado de que eran inofensivos, sólo latón, nada más. Su segundo pensamiento fue pánico. ¿Y si se me escapaba uno?

Las sirenas sonaban a lo lejos, cada vez más fuerte. Los primeros camiones de bomberos aparecieron minutos después, seguidos de furgonetas de emergencias del condado. La cinta amarilla se colocó rápidamente y la zona quedó acordonada. Walter se quedó congelado en su sitio, con la mente atenta a todos los detalles: los guantes, la pala, los agujeros. No había dejado ni rastro. Pero aun así, se le retorció el estómago como si lo hubiera hecho.

Cuando llegaron los artificieros y empezaron a colocar los focos, Walter retrocedió hasta su casa. A través de las cortinas, observó cómo barrían la fosa con detectores, sus movimientos lentos y deliberados. Las radios crepitaban. Alguien gritó las palabras “artefacto sin estallar”. A Walter casi se le doblaron las rodillas. Se hundió en una silla, se miró las manos y susurró: “No puedo ser yo. No puede ser”

A la mañana siguiente, el valle se había transformado. Los camiones bordeaban el camino de tierra y un pequeño ejército de funcionarios se movía metódicamente por la excavación. Los artificieros trabajaban en silencio, levantando la tierra en finas capas, escudriñando cada centímetro. Descubrieron más fragmentos de metal y luego algo más pesado. Una caja de munición corroída.

La mandíbula del capataz se tensó cuando la sacaron. Minutos después, encontraron otra. Y otra más. En poco tiempo, la fosa estaba salpicada de cajas de madera apiladas, cuyas marcas de estarcido apenas eran visibles a través del óxido. Llegó alguien del museo del condado, murmurando sobre antiguos almacenes militares. Las palabras Guerra Civil pasaron de boca en boca entre los inspectores.

Walter observaba desde su porche, atónito. Lo que había atormentado su pasado había estado bajo sus botas todo el tiempo. Él no había provocado la explosión. Había sido la propia tierra. Bolsas de metano, municiones en descomposición, el tiempo. Su pequeño acto de rebelión sólo había destapado lo que la historia había ocultado.

Más tarde ese día, un oficial de la municipalidad subió a la colina para hablar con él. “Sr. Briggs”, dijo, sosteniendo su casco bajo el brazo, “hemos terminado el barrido. Su propiedad está limpia. No hay nada peligroso debajo de su casa o estanque. Parece que el lugar de almacenamiento terminó justo después de la línea de su valla”

Walter asintió lentamente, exhalando por primera vez en días. “Entonces, ¿es seguro?”, preguntó, manteniendo la voz firme. El agente esbozó una pequeña sonrisa. “Todo lo seguro que puede ser. Lo que haya ahí debajo lleva enterrado más tiempo que nosotros” Walter volvió a asentir y sus hombros se relajaron.

Al final de la semana, Redline Development se retiró por completo. El terreno fue designado zona protegida de recuperación y no se permitió ninguna construcción en el futuro. Se desmantelaron los focos y desapareció el ruido. Lo que quedó fue el silencio, amplio y familiar.

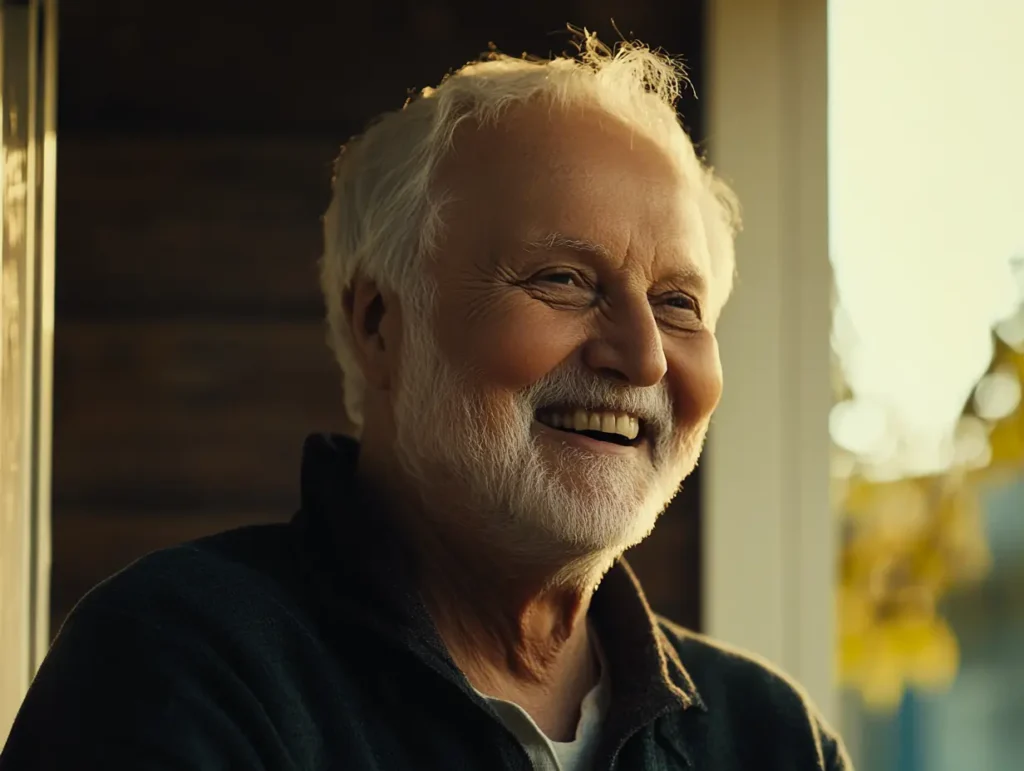

Aquella tarde, Walter dio de comer a las carpas koi en el estanque limpio. El agua brillaba suavemente bajo el sol poniente. El aire olía a hierba mojada y al tenue aroma mineral del agua de pozo. Se sentó en el porche, con las manos firmes por primera vez en meses, y observó a los peces deslizarse en círculos lentos y tranquilos.

Se le escapó una risa. Una risa suave, cansada e incrédula. La guerra que había pasado toda una vida intentando olvidar había acabado salvando la única paz que le quedaba. Por una vez, la tranquilidad no parecía frágil. Volvió a sentir que le pertenecía.