El barco emergió de la bruma matinal como una pesadilla, una montaña de acero oxidado a la deriva en silencio hacia Portmere. Los aldeanos gritaron y corrieron hacia los acantilados, con los rostros pálidos mientras el carguero se hacía más grande con cada oleaje. Las madres agarraban a sus hijos, los pescadores maldecían y, por un momento, parecía seguro que el barco se estrellaría contra el puerto.

Su proa cortaba las olas con una fuerza lenta y pesada, inclinándose como si pudiera inclinarse hacia el pueblo en cualquier momento. Sonaron las advertencias, pero el rugido del mar se las tragó. Elías estaba entre ellos, con el corazón palpitante, mirando al gigante que parecía demasiado cerca, demasiado imparable para ignorarlo.

Entonces, movimiento. Levantó los prismáticos y se quedó inmóvil. Entre los contenedores inclinados, se alzaba una figura con los brazos en alto, saludando. Una súplica, una señal, algo vivo en un barco que debería estar vacío. Elías parpadeó y la cubierta volvió a estar vacía. Sin embargo, el recuerdo de aquella ola desesperada se aferró a él mientras el barco se acercaba a la costa.

Elías había vivido toda su vida en Portmere, un pequeño pueblo costero donde los días se regían por las mareas. La mayoría de las mañanas se levantaba temprano y se calzaba las botas para revisar las redes de la orilla. Ya no era pescador. Su padre lo había sido, pero Elías se ganaba la vida haciendo pequeños trabajos en el puerto.

Arreglaba cuerdas, reparaba agujeros en los barcos y ayudaba a descargar la pesca cuando llegaban los arrastreros. Era un trabajo estable, aunque a menudo resultaba demasiado tranquilo para alguien con tanta energía inquieta. Por las tardes, le gustaba sentarse en los acantilados sobre el mar, contemplando el horizonte.

Esa inquietud también le quitaba el sueño. El más mínimo ruido podía despertarle y dejarle mirando las vigas de madera del techo. Así que cuando empezaron los gritos aquella mañana, atravesaron la tranquilidad como una cuchilla. Al principio pensó que eran pescadores discutiendo en los muelles, pero las voces tenían un matiz diferente. No estaban enfadados. Estaban asustadas.

Se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado, y metió los pies en las botas. Fuera, la calle estaba llena de vecinos que pasaban a toda prisa, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos. A alguien se le cayó una cesta de pescado que cayó indefensa sobre las piedras. Las madres llevaban a los niños de la mano. Todos iban en la misma dirección, hacia el acantilado que daba a la bahía.

Elías se apresuró a seguirlos, con la mente llena de preguntas. Al llegar a la cima, oyó los gritos: “¡Viene directo hacia nosotros!” “¡Mira su tamaño!” Se abrió paso entre la multitud y lo vio con sus propios ojos. En el agua, a la deriva silenciosamente hacia el pueblo, había un barco enorme. El casco estaba manchado de óxido, las grúas congeladas y las ventanas oscuras.

El sol de la mañana lo hacía brillar como una gigantesca sombra de hierro que se acercaba a cada latido. La multitud que se agolpaba en el acantilado aumentaba de volumen y las voces se oían entrecortadas por el pánico. Desde su posición, el enorme barco parecía dirigirse directamente al puerto.

Los niños gritaban, los hombres maldecían en voz baja y las mujeres se llevaban las manos a la boca como si se prepararan para el impacto. “Aplastará los barcos”, gritó alguien. “Otro añadió señalando con dedos temblorosos. Pero Elias mantenía los ojos fijos en la proa del barco. Siguió el ángulo de su deriva contra el contorno del muro del puerto.

Los latidos de su corazón se ralentizaron mientras elucubraba. “No”, murmuró. “No va a chocar” Y por supuesto, cuanto más lo estudiaba, más seguro estaba. El barco pasaría cerca, tan cerca que parecería que había estado a punto de chocar, pero no chocaría contra el muelle. Al darse cuenta, sintió un respiro de alivio, pero los demás no parecían convencidos.

Sus voces continuaron, altas y frenéticas, hasta que alguien finalmente se hizo eco de lo que Elías había estado pensando: “Espera, mira. Se está deslizando. No se va a estrellar” Como una marea que retrocede, el miedo de la multitud empezó a disminuir. Las risas, nerviosas y temblorosas, sustituyeron a los gritos de alarma. Las madres tranquilizaban a sus hijos. Los pescadores se daban palmadas en el hombro.

Algunos ya se daban la vuelta, dispuestos a descender por el acantilado y volver a sus interrumpidas rutinas matutinas. Pero Elías no podía moverse. Sus ojos se detuvieron en el gigante oxidado, en los contenedores inclinados y las ventanas destrozadas. Todo parecía desierto, un fantasma a la deriva en la corriente.

Sin pensarlo, se quitó la correa de los prismáticos del cuello. Eran viejos, se los había regalado su padre, el cuero se deshilachaba en los bordes, pero las lentes eran nítidas. Los levantó y enfocó la cubierta del barco. Al principio, sólo vio lo que esperaba: pintura descascarillada, barandillas rotas, metal retorcido.

Entonces, algo se movió. Se quedó sin aliento. Entre dos pilas de contenedores, apareció una figura. Elias apretó con fuerza los prismáticos. La figura levantó los brazos, una, dos veces. Una ola. Se le oprimió el pecho. Alguien estaba vivo en aquel barco. Alguien pedía ayuda. “¡Mira!” Elías bajó los prismáticos y agarró el brazo del hombre que estaba a su lado.

“¡Hay alguien a bordo!” La voz de Elias se quebró al bajar los prismáticos. El hombre frunció el ceño. “¿De qué estás hablando?” “¡Entre los contenedores!” Elias le puso los prismáticos en las manos. “¡Estaban saludando, véalo usted mismo!”

El hombre ajustó el foco, entrecerró los ojos y los bajó con un movimiento de cabeza. “Nada. Sólo óxido y sombras” Elías volvió a cogerlos, con el aliento empañando el cristal. Buscó de nuevo, desesperado. No había nada. Sólo metal resbaladizo por la lluvia y pintura desconchada. Pero sabía lo que había visto. La ola había sido demasiado aguda, demasiado humana. Había alguien allí.

Las sirenas cortaron el murmullo de la multitud. Dos coches de policía entraron en el puerto, con las luces encendidas. Los agentes, con chalecos reflectantes, salieron empujando a la gente con los brazos en alto. “No se acerquen El puerto está cerrado hasta que llegue la guardia costera”

Elias avanzó gritando por encima de la tormenta. “¡Esperad, escuchad! Hay alguien vivo en ese barco. Los vi saludando. Necesitan ayuda” Un oficial, alto y ancho, se interpuso en su camino. “Hijo, lo que viste fue rocío y sombras. Nosotros nos encargamos”

“¡Te digo que no eran sombras!” Espetó Elías, hirviendo de frustración. “Se agitaba, parecía desesperado” Otro agente sonrió satisfecho. “Váyanse a casa. Los guardacostas lo abordarán cuando sea seguro” La voz del primer oficial se endureció. “Ya basta. Lo tenemos bajo control. No causen problemas”

La multitud empezó a dispersarse, satisfecha, o al menos demasiado agitada para discutir. Pero Elias seguía en pie, con la lluvia cayéndole en los ojos y el corazón palpitándole de rabia. Aún podía ver la figura en su mente, con los brazos levantados contra la tormenta, como suplicando que no lo olvidaran.

No iban a hacer nada. No tan pronto. Y si Elias se alejaba ahora, quienquiera que estuviera en aquel barco desaparecería de nuevo, tragado por el mar. Se dio la vuelta y se deslizó por los callejones, manteniéndose en las sombras mientras la policía acordonaba los muelles.

De todos modos, su esquife no estaba amarrado en los muelles, sino más abajo, oculto en las rocas donde solía amarrarlo. Esa distancia, que solía ser una molestia, era ahora su oportunidad. La mandíbula de Elías se tensó. Si nadie más quería ayudar, él lo haría. La tormenta arreciaba, el riesgo era enorme, pero la imagen de aquella ola desesperada ardía en su mente. No dejaría que quedara sin respuesta.

Ajustó el rollo de cuerda sobre su hombro, con el corazón latiéndole con fuerza cuando vio el esquife. Allí estaba, balanceándose ligeramente en el agua, pequeño pero robusto. Su salida. Su camino hacia la verdad. Elías miró hacia atrás una vez, asegurándose de que el puerto estaba despejado, antes de pisar las piedras y desatar el cabo.

La cuerda se soltó con un suave chapoteo y el esquife se balanceó cuando subió a bordo. La policía podía haber bloqueado los muelles, pero no el mar. Cuando Elias llegó al bote, el cielo se había oscurecido. Lo que había sido una mañana tranquila estaba cambiando, las nubes se acercaban desde el horizonte como un lento ejército.

Dejó el rollo de cuerda en el banco y se inclinó para comprobar el combustible del motor fueraborda. Fue entonces cuando sintió las primeras gotas de lluvia, frescas contra su cuello. En pocos minutos, la llovizna se hizo más intensa, golpeteando la madera del barco y haciendo que las rocas resbalaran bajo sus botas. Elías miró al cielo y maldijo en voz baja.

El tiempo cambiaba rápidamente y, con él, la escalada que había imaginado ya no era un simple riesgo, sino directamente peligrosa. Pero el pensamiento de la figura que saludaba desde la cubierta lo ancló. No podía dejar que la lluvia le detuviera ahora. Quienquiera que estuviera ahí fuera podría no sobrevivir un día más si nadie actuaba.

Ató bien la cuerda, metió el gancho debajo del asiento y se ajustó el abrigo. Le temblaban las manos, no sólo por los nervios, sino también por el frío que se colaba con la lluvia. El motor tosió, chisporroteó y luego rugió. Elías empujó el esquife y saltó a bordo justo cuando se desprendía de las piedras. La lluvia le nublaba la vista y le obligaba a entrecerrar los ojos para protegerse de las gotas.

La policía seguía reunida cerca de los muelles principales, con sus chalecos reflectantes como faros a través de la bruma. Redujo la potencia del motor a la mitad y se alejó de las patrulleras. Su corazón latía con fuerza mientras pasaba desapercibido. La lluvia le favorecía, ya que amortiguaba el sonido de su motor. Cuanto más se acercaba al carguero a la deriva, más grande parecía.

Su casco se alzaba como un muro, oscuro y salpicado de óxido que brillaba húmedo bajo la lluvia. El agua goteaba sin cesar de las grúas rotas. El barco gemía con cada oleaje, un sonido hueco y metálico que resonaba en las olas. Elías tragó saliva con fuerza, conteniendo el nudo de miedo que tenía en la garganta. El esquife le parecía imposiblemente pequeño al lado del gigante.

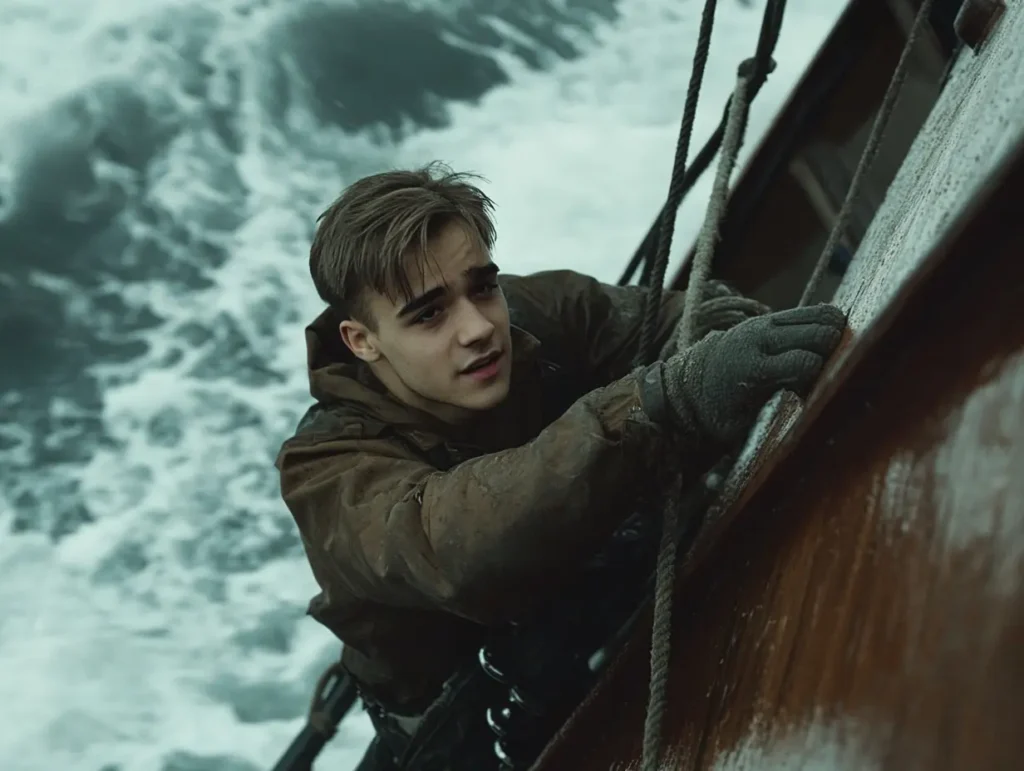

Agarró la cuerda, ató bien el anzuelo y se preparó para el ascenso. La lluvia hacía que todo resbalara. La cuerda resbaló en sus manos mojadas cuando probó su agarre contra una abertura irregular del casco. Su aliento se empañó cuando miró hacia arriba, midiendo el ascenso. Un paso en falso y el mar se lo tragaría entero.

Una ola golpeó el esquife, sacudiéndole. Se estabilizó, apretando con fuerza la cuerda contra el casco hasta que el balanceo disminuyó. Sobre él, la cubierta del carguero se extendía como una promesa sombría. Pensó en la figura que le saludaba antes, que ya no estaba, pero que tal vez seguía allí, esperando. “Allá vamos”, se susurró a sí mismo, con la voz perdida por la tormenta.

Tensó la cuerda, apoyó la bota en el metal resbaladizo y comenzó a subir. Cada tirón le quemaba los músculos, la lluvia hacía que cada movimiento fuera una apuesta. La cuerda estaba tensa, le dolían las manos y el agua le caía por el cuello. Sin embargo, con cada paso que daba hacia arriba, la sensación de misterio tiraba de él con más fuerza de la que podría hacerlo el miedo.

En algún lugar, alguien le necesitaba o algo le estaba esperando. La cuerda mordía las palmas de las manos de Elías mientras subía. El carguero se alzaba sobre él como un muro, con sus costados bañados por la lluvia brillando cada vez que un relámpago surcaba el cielo. Cada relámpago iluminaba el óxido y el metal roto con un blanco cegador, y luego volvía a dejarlo en una oscuridad sofocante.

El barco gemía con las olas, inclinándose hacia un lado y luego hacia el otro. El movimiento hizo oscilar la cuerda, sacudiendo a Elias con fuerza contra el casco. El dolor le atravesó el hombro al golpear el brazo contra el metal. Se aferró con más fuerza, los dientes apretados y las botas rozando la superficie resbaladiza. Por un momento, pensó que perdería todo el agarre.

La lluvia no tenía compasión, goteaba por su cuello y convertía el acero bajo sus botas en una traición helada. La cuerda se deslizaba peligrosamente entre sus manos mojadas. Se detuvo, jadeante, con la frente pegada al casco. Un movimiento en falso y caería en las agitadas aguas negras de abajo, su pequeño esquife ya parecía un juguete meciéndose en la tormenta.

Encima de él, el cielo volvió a tronar. Los relámpagos caían tan cerca que le erizaban el vello. La idea de ser un blanco colgando de una cuerda mojada le provocó una nueva oleada de miedo. Subió más deprisa, forzando sus doloridos músculos. Cada tirón le parecía más pesado que el anterior, pero se negaba a detenerse.

El barco se movió con otra marejada, inclinándose hacia él, luego alejándose. Cada inclinación amenazaba con lanzarlo al aire libre. Sus botas resbalaron una vez y la cuerda le quemó las manos al deslizarse un pie hacia abajo antes de volver a sujetarse. El corazón le martilleaba las costillas. “Ya casi hemos llegado”, susurró, aunque la tormenta se tragó su voz.

Se concentró en la barandilla, a la que sólo le faltaban unos pocos tirones. Le temblaban los brazos, la cuerda resbaladiza le mordía las palmas, pero apretó los dientes y siguió subiendo. Finalmente, con un último impulso de fuerza, Elias pasó un brazo por encima de la barandilla. Se levantó, con las botas rozando, y cayó sobre la cubierta sin aliento. La tormenta arreciaba a su alrededor, pero lo había conseguido.

Estaba a bordo. Permaneció un momento tumbado, con el pecho agitado y la lluvia golpeándole la cara. La cuerda colgaba detrás de él, balanceándose al ritmo de los gemidos del carguero. Se incorporó y se agarró a la barandilla oxidada para mantener el equilibrio. La cubierta se extendía en ambas direcciones, llena de contenedores rotos, cables retorcidos y charcos que reflejaban el cielo parpadeante.

El barco se estremecía bajo él, cada sonido amplificado por el vacío. Parecía menos un barco que un cadáver, hueco y putrefacto. Elias se secó la lluvia de los ojos y escrutó el espacio. No había señales de movimiento. Ninguna figura ondulante.

Sólo sombras que se deslizaban entre las pilas cada vez que cambiaban las nubes. Una de las puertas de los contenedores estaba ligeramente entreabierta, mecida por el viento. Elías tragó saliva y se acercó. Apretó una mano contra el frío metal y miró dentro. Estaba vacío. Sólo había bobinas de cuerda y una lona medio podrida.

El olor a aceite y sal flotaba en el aire. Elías se echó hacia atrás, con los nervios a flor de piel. Recordó por qué había venido: la figura que había visto. Alguien le había saludado. Estaba seguro de que no se lo había imaginado. Más abajo, en la cubierta, parpadeó una luz.

Elías parpadeó. En una de las ventanas del puente brillaba un tenue resplandor, como una linterna o una bombilla fundida. Levantó de nuevo los prismáticos, esforzándose por estabilizarlos con las manos mojadas. El cristal se empañó, pero cuando lo limpió con la manga, el resplandor seguía allí.

Le pareció ver movimiento detrás de la ventana, la sombra de alguien que pasaba por ella. “¿Hola?”, gritó, con la voz quebrada por la tormenta. Fue una tontería: su grito apenas se escuchaba por encima de la lluvia, pero el sonido de su propia voz le tranquilizó. No obtuvo respuesta. Sólo el gemido del viento a través de las barandillas rotas y el golpe sordo de las olas contra el casco.

Elías siguió adelante, cada paso cargado de temor y determinación. El carguero parecía interminable, un laberinto de contenedores y cables. Más de una vez creyó oír pasos detrás de él, rápidos y ligeros, pero cuando se dio la vuelta, sólo había lluvia y acero. Llegó a la escalera que conducía al puente.

El óxido se escamaba bajo sus dedos al agarrarse a la barandilla. El débil resplandor de la ventana brillaba ahora con más claridad, cálido contra la fría lluvia gris. Su pulso se aceleró cuando empezó a subir. Si había alguien vivo, lo encontraría aquí. Si no… encontraría otra cosa. Elias llegó al final de la escalera y sus botas resbalaron por los peldaños oxidados.

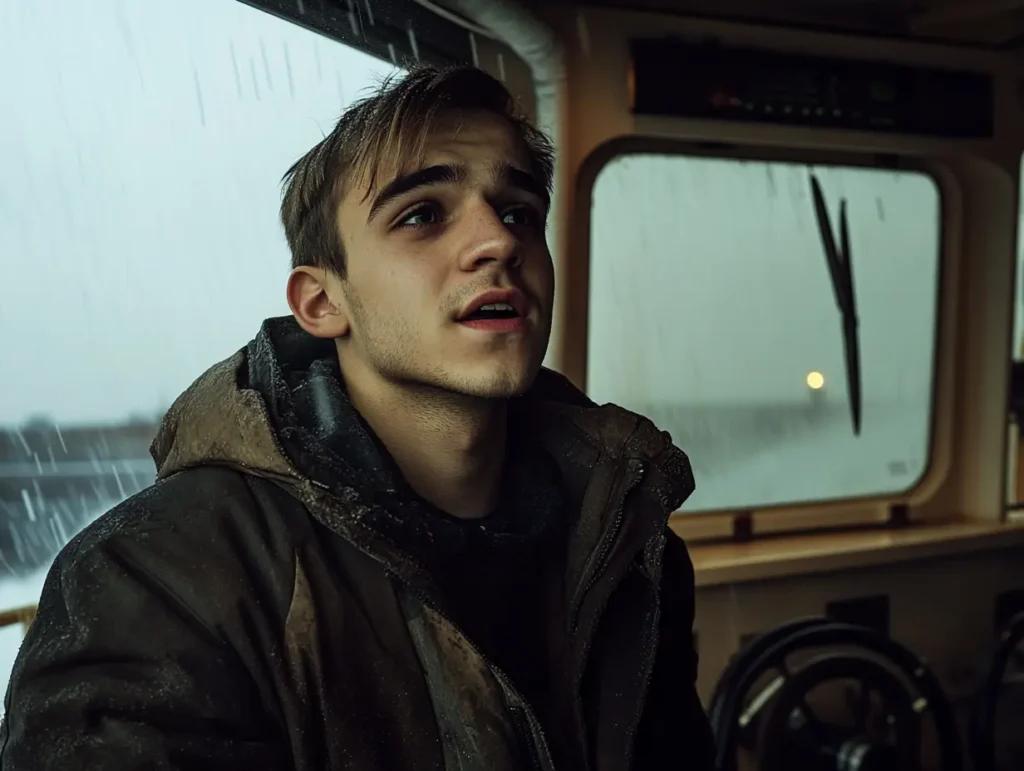

La tormenta retumbaba fuera, haciendo temblar las paredes con cada trueno. Presionó contra la puerta del puente y empujó con fuerza. La puerta cedió con un gemido, abriéndose hacia el interior para revelar la oscura y desordenada sala de control.

El primer olor que percibió fue el del metal húmedo, el aceite y algo más, tenue pero inconfundible: el penetrante sabor del sudor. Sus ojos recorrieron la sala. Había viejos gráficos esparcidos por las consolas. Una silla estaba echada hacia atrás, todavía balanceándose ligeramente como si la hubieran movido hacía un momento. Y entonces lo vio. En el rincón más alejado, medio a la sombra, había una figura.

Elías se quedó helado, con la respiración entrecortada. La lluvia tamborileaba sobre el cristal detrás de ellos, los relámpagos brillaban lo suficiente como para delinear la forma de un hombre. Era delgado, con la ropa raída y el pelo pegado a la cabeza. Tenía las manos ligeramente levantadas, con las palmas abiertas, no en señal de amenaza, sino de cautela. “Eres… eres real”, susurró Elias, más para sí mismo que para el desconocido.

El hombre parpadeó y sus labios se entreabrieron al hablar. Su voz era ronca, cruda, como si llevara días sin usarla. “Ayúdame El corazón de Elías latía con fuerza. Todo el miedo y las dudas que había acumulado desde que vio por primera vez la ola en la cubierta se concentraron en ese instante. Dio un paso adelante y sus botas resonaron en el suelo de acero. “¿Quiénes sois? ¿Qué ha pasado aquí?

El hombre se balanceó, agarrándose al borde de la consola para mantener el equilibrio. De cerca, Elias pudo verle la cara: las mejillas hundidas, los ojos inyectados en sangre, la barba incipiente. “Yo… no creía que fuera a venir nadie”, espetó. “Me llamo Callen… Se suponía que no tenía que estar aquí. Vine de polizón. Un día me desperté y el barco estaba abandonado a la deriva”

Un relámpago volvió a iluminar la habitación, y la mirada de Elias se desvió hacia el brazo del hombre. Estaba envuelto en una venda sucia, manchada de oscuro. La mente de Elías se agitó. ¿Toda una tripulación desaparecida sin dejar rastro? ¿Por qué iban a abandonar los marineros un barco de este tamaño? ¿Piratas? ¿Contrabandistas?

La idea le dio escalofríos, pero las preguntas se disiparon cuando volvió a mirar a Callen. El hombre temblaba, medio desplomado contra la consola, con la respiración entrecortada. Cualquier misterio que se escondiera en los pasillos vacíos de la nave podía esperar; Callen necesitaba ayuda ahora.

Elías se acercó con cautela. La tormenta aullaba contra el cristal, pero en aquel momento, el mundo parecía inquietantemente quieto. Fuera quien fuera aquel hombre, no era un fantasma. Estaba vivo, desesperado y con una historia enterrada entre las paredes oxidadas del barco. Elias lo acomodó en la silla del capitán, con el cuerpo frágil y tembloroso.

“Quédate conmigo”, le instó Elias, metiendo una mano en su abrigo. Sus dedos encontraron la radio portátil que siempre llevaba consigo cuando navegaba. La encendió y la estática crepitó en su oído. “Guardacostas, aquí barco civil de Portmere. Emergencia Carguero abandonado a la deriva cerca del pueblo, repito, emergencia” Su voz se quebró al pulsar de nuevo el botón de llamada.

“Tenemos un superviviente a bordo. Solicitamos rescate inmediato” La radio zumbó, entrecortada por débiles palabras: “-copia… mantener posición-despacho entrando” Elías exhaló con tembloroso alivio. Al menos alguien le había oído. Entonces la nave se tambaleó. El sonido llegó primero; un rugido profundo y chirriante que hizo vibrar el suelo de acero.

Elías tropezó y se agarró a la barandilla mientras el carguero se inclinaba violentamente. En el exterior, la vista cambió: las olas estallaban contra las rocas negras y dentadas que sobresalían del oleaje. El barco había chocado contra los bajíos. El metal chirrió al rasparse el casco, que se partió en algún punto de la superficie. Toda la nave se estremeció con el impacto y los contenedores sonaron como dados en una caja.

A Elías se le cayó el estómago. “¡No, no, no, esto se va a partir!” Dijo Callen mientras se agarraba a los reposabrazos con los nudillos blancos. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. “¡Está en el suelo, se está partiendo!” Su voz era ronca, pero el terror en ella era lo suficientemente agudo como para cortar la tormenta.

Elías volvió a coger la radio y se la acercó a la boca. “¡Guardacostas! El barco ha chocado contra las rocas No tenemos mucho tiempo” “-Diez minutos… agárrate fuerte…” la respuesta chisporroteó a través de la estática. Diez minutos. El puente gemía como si estuviera vivo, protestando por el castigo de las olas que azotaban el casco roto.

La lluvia azotaba con más fuerza y los relámpagos surcaban el cielo. Elias se volvió hacia Callen. “No podemos quedarnos aquí, si el puente se hunde, estamos acabados” Callen tenía la cara pálida y los labios temblorosos. “Yo… no puedo huir” Se miró el brazo herido, el vendaje empapado oscuro. “Deberías irte” Elias sacudió la cabeza con fiereza. “Ni hablar”

Otro temblor recorrió la nave, sacudiendo el suelo bajo ellos. Un crujido resonó en algún lugar de las profundidades: el agua se abría paso en el vientre de la nave. El aire se llenó de olor a aceite y sal.

Elías se agachó junto a Callen y le agarró el hombro. “Has sobrevivido tanto tiempo. No vas a morir aquí. Aguantaremos hasta que vengan” Los ojos de Callen se llenaron de lágrimas, pero asintió débilmente. El carguero gimió y se inclinó más hacia las rocas, como si se rindiera al mar.

Elías se apoyó en la consola, con el corazón acelerado, cada crujido del metal sonando como el último. Cada segundo parecía robado. Los guardacostas tenían minutos para llegar, o el barco enterraría sus secretos, y a ellos con él.

El rechinar del acero contra la piedra se hizo más fuerte, sacudiendo el puente como un terremoto. Elías agarró a Callen por debajo del brazo. “No podemos quedarnos aquí. Muévete” Juntos salieron tambaleándose hacia la tormenta, con la lluvia azotándoles la cara y el viento cortándoles como cuchillos.

La cubierta se inclinaba bruscamente, los contenedores gemían contra sus cadenas. Cada pocos segundos, el barco se sacudía y se hundía a medida que el mar se abría paso hacia el interior. Elías medio arrastró a Callen hacia la barandilla. Sus ojos se desviaron hacia donde había atado su esquife. El pequeño bote se balanceaba inútilmente entre las olas, pero ya no estaba a su alcance.

El carguero había ido a la deriva, alejándolos unos metros. El esquife era una mota en la tormenta, zarandeado demasiado salvajemente para ayudarles ahora. “Maldita sea”, murmuró Elías. La cubierta bajo sus botas se inclinó de nuevo, lanzándoles contra la barandilla. Callen se agarró al hombro de Elías, con el rostro pálido. “Se está hundiendo”, jadeó.

Elías escudriñó el agua negra que había debajo, con la espuma agitándose donde el casco del carguero se encontraba con las rocas. La idea le revolvió el estómago: lanzarse a aquel caos con Callen herido podía significar ahogarse antes de que llegara la ayuda. Pero quedarse a bordo significaba una muerte segura. El barco se hundía bajo ellos.

Los relámpagos partieron el cielo, iluminando la cubierta de blanco crudo. Elías agarró a Callen con más fuerza. “Puede que tengamos que saltar”, gritó por encima de la tormenta. Su voz se quebró, la decisión le desgarraba. ¿Podría mantenerlos a flote el tiempo suficiente con un mar así?

Los ojos de Callen se abrieron de par en par por el miedo, pero asintió débilmente con la cabeza, confiando en Elías incluso cuando el terror se apoderaba de él. Se subieron a la resbaladiza barandilla, ambos temblando mientras el barco se inclinaba con más fuerza hacia su tumba. Entonces, un sonido rompió la tormenta: el profundo zumbido de las palas del rotor. Elías levantó la cabeza. Un helicóptero irrumpió en medio de la lluvia, con su reflector abriendo la noche de par en par.

El haz de luz se clavó en ellos, una columna blanca que hizo que Elías entrecerrara los ojos. Unas voces resonaron débilmente a través de un altavoz: “¡Quedaos donde estáis! Os tenemos” El barco gimió con más fuerza y la cubierta empezó a resquebrajarse. Las olas subían y les rociaban la cara con sal.

El helicóptero respondió con un cable de descenso, un rescatador atado a él, descendiendo rápidamente. “¡Agárrate!” Elías gritó a Callen cuando el hombre del arnés aterrizó en la cubierta inclinada. En cuestión de segundos, el rescatador enganchó a Callen y lo elevó hacia el cielo mientras el barco gemía como un animal herido.

Elias se aferró a la barandilla, con el corazón palpitante, mientras otra ola se deslizaba por la cubierta y casi lo arrastraba por la borda. El cabo del rescatador volvió a bajar y Elías lo agarró con manos temblorosas. Fue empujado hacia el cielo justo cuando el carguero se inclinaba aún más, el acero chirriaba y los contenedores se deslizaban hacia el mar con un estruendo atronador.

Colgado de la tormenta, Elías miró hacia abajo. El barco que había acechado Portmere durante un día finalmente se rindió a las olas, desvaneciéndose en las aguas negras. Callen y él habían escapado en el último momento. El helicóptero los elevó más alto, alejándolos de los restos del naufragio y llevándolos de vuelta a la seguridad de las luces del pueblo que parpadeaban débilmente en la costa.

Por primera vez en todo el día, Elías se permitió respirar. Habían sobrevivido al barco fantasma. Cuando el helicóptero aterrizó en Portmere, la tormenta había empezado a amainar. La lluvia seguía azotando el puerto, pero lo peor había pasado, dejando el pueblo acurrucado bajo la luz parpadeante de las lámparas.

La gente se había reunido a pesar de la hora, atraída por el sonido de las embarcaciones de rescate que sobrevolaban la zona. Cuando Elías tropezó con el asfalto mojado y Callen se apoyó débilmente en él, la multitud prorrumpió en jadeos y susurros.

La policía se apresuró a guiar a Callen hacia una ambulancia que le esperaba. Tenía la cara pálida y el brazo vendado, pero estaba vivo. Giró la cabeza y miró a Elias a los ojos por última vez antes de que se cerraran las puertas.

En aquella mirada brillaba la gratitud, pero también una advertencia, como si fuera mejor no decir algunas verdades. El capitán del puerto agarró con fuerza el hombro de Elías. “Tienes suerte de haber vuelto”, dijo bruscamente. “Ese barco… ya no existe. Se hundió justo donde chocó. Se llevó la mitad de las rocas” Sus ojos se entrecerraron. “¿Qué viste ahí fuera?”

Elías abrió la boca, pero las palabras vacilaron. Pensó en la confesión de Callen, que era un polizón, abandonado cuando la tripulación desapareció. Si los oídos equivocados oían eso, Callen podría acabar en más problemas de los que ya había sobrevivido. Elías tragó saliva y forzó la voz. “Vi a un hombre que necesitaba ser salvado”, dijo al fin. Era la verdad, aunque no toda.

El capitán del puerto lo estudió durante un largo rato antes de asentir. “Entonces es suficiente” Cuando la ambulancia se alejó y la multitud empezó a dispersarse, Elías se quedó mirando el negro horizonte.

Las olas rodaban sin cesar, borrando todo rastro del gigante que había rondado sus aguas. Para los aldeanos, se convertiría en una historia contada en las tabernas y en torno a las mesas de las cocinas: cómo un barco fantasma llegó a la deriva a Portmere una mañana de tormenta, para hundirse antes de tocar tierra. Pero Elías sabía que no era sólo una historia de fantasmas.

Alguien había sobrevivido. Alguien que no debía estar allí, que se había escondido entre las sombras de aquel casco oxidado hasta que el destino lo dejó varado. El secreto de Callen no era asunto de Elias, y revelarlo ahora sólo le traería más problemas de los que se merecía.

De vuelta en su cabaña, con la tormenta aún golpeando débilmente las ventanas, Elías secó su ropa junto al fuego. Sus ojos se fijaron en la cuerda enrollada en un rincón, la misma que le había llevado a bordo del carguero. Ahora parecía inofensiva, pero lo había atado a algo más grande que él. Se echó hacia atrás, mirando las llamas.

Quería una aventura, y el mar se la había dado. Pero a medida que el fuego estallaba y la noche se hacía más profunda, no podía evitar la sensación de que la verdadera historia se había hundido con el barco, y que tal vez, por el bien de Callen era mejor.