La cadena desapareció más allá de la plataforma de coral, engullida por una oscuridad que parecía respirar. Elías flotaba por encima de ella, con las burbujas ascendiendo lentamente por encima de su máscara. La luz de su linterna atravesó la neblina azul verdosa lo suficiente para revelar los siguientes eslabones y luego nada más que negro. Era como mirar dentro de una garganta.

El corazón le latía con más fuerza que el océano. Todos sus instintos le decían que diera media vuelta, que se elevara hacia el tenue resplandor de la luz del día. Pero la cadena continuaba, deslizándose por la pendiente, imposiblemente larga, imposiblemente inmóvil. No parecía olvidada. Parecía colocada.

Entonces algo se movió debajo de él. Los eslabones temblaron, apenas perceptibles pero reales, agitando el limo. Elías se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos tras la máscara. Por primera vez desde que había llegado al mar, Elías se sintió realmente pequeño, suspendido entre la superficie y la oscuridad.

Aquella tarde el mar parecía lo bastante manso como para confiar en él. Una fina cinta de luz naranja se extendía por el agua, del tipo que hace que incluso las redes rotas parezcan doradas. Elías dirigió su trainera hacia los muelles, canturreando en voz baja, con la sal secándose en los antebrazos.

Aún era nuevo en el pueblo, llevaba tres meses, quizá cuatro. Era el tipo de forastero que recibía asentimientos pero no conversaciones, respeto pero no compañía. Los viejos pescadores lo toleraban, sobre todo porque pagaba sus amarres a tiempo y no hablaba demasiado. Aquí, con eso bastaba.

Aquel día había ido más lejos de lo habitual, persiguiendo rumores de que los bancos se habían desplazado hacia corrientes más frías. El agua era diferente. Más vacía de algún modo, demasiado quieta para sentirse cómodo. Estaba a menos de media milla de la orilla cuando el arrastrero se sacudió debajo de él.

La cubierta se tambaleó. Un profundo gemido metálico resonó en el casco, seguido del agudo chirrido del hierro contra la madera. Elías paró el motor, con el corazón palpitante, y se asomó por la borda. El mar estaba en calma, plano, ininterrumpido, hasta que sus ojos captaron una línea más oscura que surcaba las olas.

Una cadena. Era enorme. Cada eslabón era lo bastante ancho como para que cupiera el brazo de un hombre, y su superficie estaba descascarillada con óxido del color de la sangre seca. Se extendía en ambas direcciones, un extremo se perdía en mar abierto y el otro quedaba enterrado bajo los bajíos cercanos a la orilla.

Se inclinó y lo empujó con el remo. La madera golpeó el hierro con un ruido sordo. No era roca. No era madera a la deriva. Algo hecho. Algo colocado. De vuelta a la orilla, la curiosidad fue más profunda que la precaución. La cadena serpenteaba por la playa en una línea irregular, semienterrada en la arena y las algas, antes de desaparecer bajo una cresta baja. El olor a sal y óxido flotaba en el aire.

Se agachó y agarró uno de los eslabones. El frío metal le mordió las palmas. Se preparó y tiró con todas sus fuerzas: una vez, dos veces, cada vez con más fuerza. Pero nada. La cadena no se movió ni un milímetro. Era como si el propio océano la sujetara. La soltó, sin aliento, y se quedó mirándola en silencio. Fuera lo que fuese lo que la sujetaba, pesaba mucho más de lo que había imaginado.

Elías se enderezó y entornó los ojos hacia el horizonte. ¿Qué podía haber al otro lado? Tal vez un pecio. Una bodega de carga repleta de monedas o artefactos, engullidos décadas atrás. La idea era absurda, pero despertó algo en él.

Volvió a agarrar la cadena, tiró con más fuerza esta vez y se deslizó unos metros más. El sonido que hizo fue agudo y vivo, como algo que se despierta. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Al principio, sólo débiles ecos arrastrados por el viento y luego voces más claras y urgentes.

Elías se volvió y vio a tres hombres que bajaban hacia él por la ladera, con los rostros pálidos y desencajados, agitando los brazos. “¡Déjalo!”, gritó uno. “¡Por el amor de Dios, no toques eso!” Los hombres lo alcanzaron rápidamente, sin aliento y furiosos en la luz mortecina.

El mayor, de barba gris y curtido por el sol, señaló la cadena con mano temblorosa. “¿Estás loco?”, dijo. “¿Quieres que el mar caiga sobre todos nosotros?” Elías parpadeó, todavía agarrando uno de los eslabones oxidados. “Es una cadena”, dijo uniformemente. “Probablemente de un naufragio. Nada más”

El hombre entrecerró los ojos. “Entonces aún no conoces este lugar” Los otros asintieron sombríamente. Uno de ellos escupió en la arena. “Eso mismo le dijimos al último. Tampoco nos hizo caso” Elías frunció el ceño. “¿El último?” El hombre de barba gris vaciló y luego suspiró.

“Hace tres días, un lugareño fue a buscar el final de esa cosa. Dijo que encontraría el final. Llevó su bote más allá de la cresta y nunca regresó. Buscamos hasta que se fue la luz. Encontramos el bote a la deriva a la mañana siguiente. Vacío”

El pescador más joven intervino, en voz baja. “¿Quieres saber qué había dentro? Su radio, sus redes… incluso su almuerzo. Como si acabara de bajarse” Elías miró más allá de ellos, hacia el mar. El horizonte se estaba desvaneciendo en violeta ahora, y la cadena brillaba débilmente en la luz moribunda, como si estuviera escuchando.

“Quizá se lo llevó la corriente”, dijo. “O una tormenta” “No hubo tormenta”, respondió el anciano. “El agua estaba en calma aquella noche. Plana como el cristal. Igual que ahora” El grupo permaneció en un silencio incómodo. Las olas rompían tranquilamente contra la playa, el único sonido entre ellos.

Finalmente, uno de los hombres murmuró: “Déjalo estar, forastero. Por algo lo dejamos” Cuando se fueron, Elias se quedó. Los eslabones brillaban húmedos y oscuros bajo el cielo crepuscular, desapareciendo en el mar como la cola de algo inmenso.

Se dijo a sí mismo que sólo era hierro y sal, pero el silencio que siguió le pareció vigilante, casi expectante. Aquella noche, en el bar del puerto, el aire estaba cargado de rumores. Una tormenta de rumores y whisky.

Elías captó fragmentos entre el tintineo de los vasos, la cadena, el hombre desaparecido, el mar tomando lo que quería. El camarero, un hombre corpulento con brazos como barriles, se inclinó hacia él cuando Elías le preguntó. “Sí, todo el mundo habla. El hombre que desapareció, el padre de Edwin. El pobre chico se ha desgarrado queriendo lanzarse a por él, pero nadie le deja”

Elías enarcó una ceja. “¿Y a nadie se le ocurre volver a buscarlo?” Los ojos del camarero se desviaron. “Nosotros lo hicimos. Encontramos su barco. Encontramos la cadena, igual que tú. ¿Pero un hombre desaparecido dos noches ahí fuera? Ya no está desaparecido. El mar no devuelve lo que se lleva”

Elias se burló en voz baja, apartando su vaso. “Todos ustedes lo hacen sonar como si el océano estuviera vivo” “Quizá lo esté”, dijo el camarero. Luego, más suave: “Y quizá sea mejor dejarlo en paz” Pero Elias no podía.

Mientras se adentraba en la fría noche, el sonido de las olas se elevaba débilmente tras él, firme como la respiración. En algún lugar de la oscuridad, más allá de los muelles, la cadena esperaba y él sabía que volvería por la mañana.

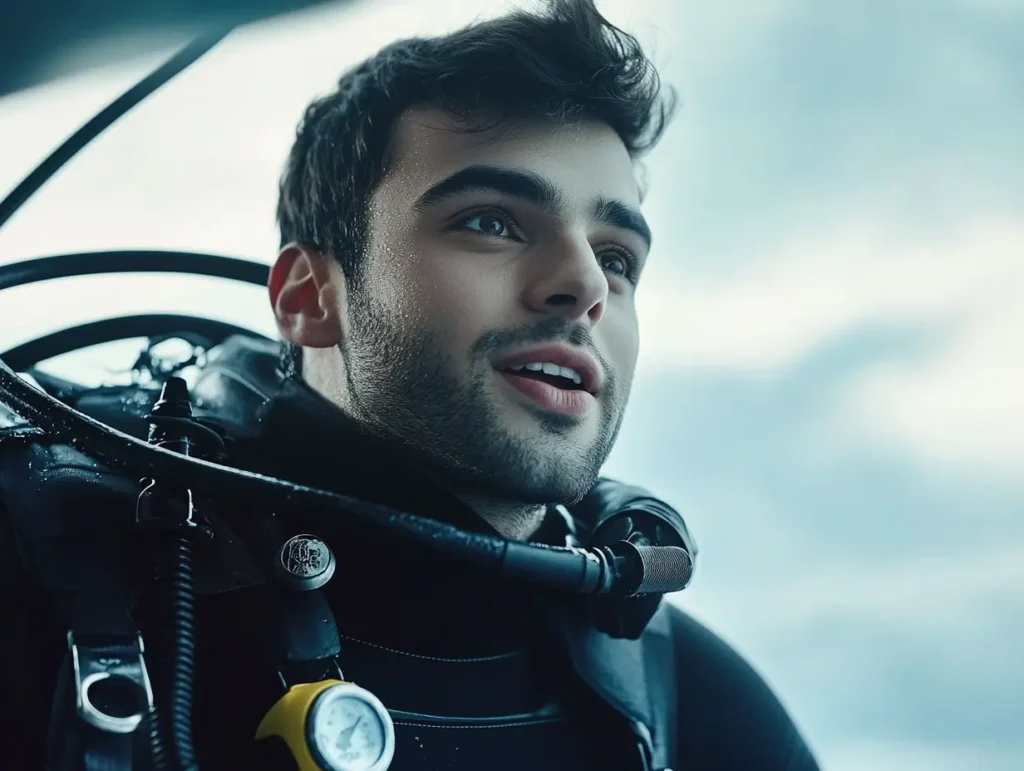

La mañana llegó gris y lenta, el tipo de amanecer que hace que el mar parezca de hojalata. Elías avanzaba con paso tranquilo por el muelle, con su respiración fantasmagórica en el aire frío. Cargó su equipo en la embarcación: botellas de oxígeno, máscara, aletas, una lámpara estanca y una pequeña unidad de sonar que aún olía ligeramente a petróleo.

Las gaviotas volaban en círculos sobre él, gritando como advertencias que nadie escucharía jamás. Estaba apretando la última correa cuando sonaron pasos detrás de él. “¿De verdad piensas volver ahí fuera?” Elías se volvió. A unos pasos había un hombre, delgado y curtido, con el rostro arrugado por los años pasados en el mar. Sus ojos, sin embargo, contenían algo crudo, algo que buscaba.

“Depende de quién pregunte”, dijo Elias. “Me llamo Edwin” El hombre se acercó. “Estuviste en el bar anoche. Te oí hablar con Collins” Elias asintió. “Así que tú eres al que no dejan acercarse al agua” La mandíbula de Edwin se flexionó.

“Mi padre fue el que fue tras la cadena” Le tembló la voz, pero sólo un instante. “Dicen que se ha ido. Pero yo no me lo creo. Necesito saber qué pasó” Elías lo estudió, la bolsa de lona a sus pies, el brillo del metal que asomaba en su interior.

Equipo de buceo. El hombre hablaba en serio. “He estado buceando desde que podía caminar”, dijo Edwin. “Si esa cadena lo llevó a alguna parte, quiero ver dónde. Vas a salir de todos modos. Déjame ir” Elías frunció el ceño. “Sabes que todo el mundo en este pueblo piensa que es un suicidio”

Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Edwin. “Entonces quizá demostremos que se equivocan” Las gaviotas volvieron a gritar, esta vez más fuerte. El viento se levantó, agitando los bordes del abrigo de Elias. Miró hacia el agua, el horizonte plano y plateado.

Finalmente, dijo: “De acuerdo. Pero lo haremos a mi manera. Sin riesgos. Sin heroísmos” Edwin asintió. “No lo haría de otra manera” Desataron las cuerdas en silencio. El viejo pesquero gimió al alejarse del muelle, y el sonido resonó contra los acantilados.

Los aldeanos observaban desde la orilla. No con esperanza, sino con la clase de lástima reservada a los que ya están medio muertos. Cuando el motor volvió a rugir y la costa empezó a reducirse a sus espaldas, Elías miró una vez por encima del hombro.

La cadena brillaba débilmente bajo la superficie, corriendo hacia las profundidades como una promesa que no estaba seguro de querer cumplir. Elías mantenía una mano en el timón y la otra en el monitor del sonar. Una débil línea verde parpadeaba en la pantalla; la cadena, inconfundible, corría recta e ininterrumpida bajo ellos. “Ahí está”, murmuró.

La siguieron durante casi un kilómetro y medio, con el sol reflejándose en la superficie del agua como fragmentos de cristal. Cuanto más avanzaban, más pesado parecía volverse el aire. Una vibración profunda, casi imperceptible, se deslizaba por el casco, constante y rítmica, como si el mar tuviera un latido.

Edwin echó un vistazo pero no dijo nada. Elías ajustó el acelerador, pero la vibración no hizo más que aumentar, ahora le latía en el pecho en lugar de en las manos. Exhaló lentamente, tratando de no mostrar que le molestaba.

“Esto no se acaba”, dijo finalmente Edwin. Su voz flotaba extrañamente en el viento. “¿Hasta dónde crees que llega?” Elías volvió a comprobar el sonar. “Más lejos de lo que hemos ido hasta ahora. Mira. Hay una marca sólida adelante. Podría ser donde se detiene”

Derivaron sobre el punto y apagaron el motor. El mundo quedó en silencio, salvo por el suave silbido del agua contra el acero. Elías miró hacia abajo. La superficie estaba quieta, oscura, demasiado oscura para la hora del día. Se volvió hacia Edwin. “¿Estás listo?

Edwin asintió, ajustándose la máscara. “Llevaba tiempo esperando esto” Se movieron con silenciosa precisión. Dos hombres preparándose para algo que ninguno de los dos podía nombrar. El silbido del aire comprimido llenó el ambiente cuando se cerraron las máscaras.

Por un momento, Elias vaciló en el borde de la barca, con los ojos fijos en el horizonte, que ahora parecía infinitamente lejano. Luego se inclinó hacia delante. Dos cuerpos atravesaron el agua, desapareciendo en las profundidades. El mar se cerró a su alrededor como un cristal frío.

Elías calmó la respiración, las burbujas se elevaron por encima de su máscara mientras seguía el haz de su linterna hacia abajo. La cadena apareció debajo, enorme, antigua, arrastrándose por el lecho marino como la espina dorsal de algo enterrado vivo.

Sus eslabones estaban alfombrados de coral y algas, pero el metal aún brillaba en los lugares donde la corriente lo había limpiado. Edwin nadaba a su lado, sus luces atravesaban la bruma azul. Los bancos de peces se dispersaron al acercarse, parpadeando en plata y desapareciendo de nuevo en la penumbra.

Durante un rato, el único sonido fue el lento ritmo de sus reguladores, que entraban y salían, firmes como la marea. La cadena serpenteaba por los jardines de coral como un ser vivo. Elías alargó la mano y rozó uno de los eslabones. Estaba frío, antinaturalmente liso bajo el crecimiento.

No era metal ordinario de barco. Más denso. Más antiguo. Lo siguieron por la cresta poco profunda hasta que el coral empezó a diluirse. Los colores desaparecieron, sustituidos por piedra gris y arena a la deriva. Entonces, de repente, el suelo simplemente terminó.

Elías se acercó, inclinando la linterna hacia abajo. El haz se desvaneció en la nada. La cadena continuó, cayendo directamente desde el borde de un acantilado submarino. Descendió hacia una negrura tan completa que parecía tragarse toda la luz.

Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Elías sentía el peso del mar oprimiéndole el pecho, oía el ruido sordo de su propio pulso en los oídos. Se volvió hacia Edwin. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Ambos sabían lo que el otro estaba pensando. Lo que fuera que esperara allí abajo no debía ser encontrado.

Elías levantó la mano, indicándole que diera media vuelta. Pero Edwin vaciló, con la mirada fija en la oscuridad, como si algo le estuviera llamando. La luz de Elías barrió el fondo del mar. La cadena se hundía hacia una cresta dentada que caía en aguas abiertas.

Sintió que se le oprimía el pecho. Ahora estaban más allá de la plataforma segura, donde el fondo marino se hundía cientos de metros. Dudó. Los tiburones cazaban a esas profundidades y las corrientes podían volverse mortales en segundos. Pero la cadena no se detuvo, fluyó justo sobre el borde del acantilado, desapareciendo en el vacío negro de abajo.

Dirigió su linterna hacia abajo. El haz desapareció antes de llegar al fondo. Su medidor marcaba treinta metros, luego noventa, y seguía sin haber nada más que oscuridad. Edwin flotaba a su lado, con la respiración tranquila y los ojos fijos en la cadena.

Elías hizo un gesto para que dieran la vuelta, pero Edwin señaló hacia el abismo. La cadena no sólo cayó, sino que se curvó ligeramente hacia una abertura oscura tallada en la pared rocosa. Una cueva. A Elías se le retorcieron las tripas.

La boca era estrecha, apenas lo bastante ancha para que cupiera un submarinista, y parecía no tener fin. Cruzó la entrada con la linterna. El haz sólo alcanzó unos metros antes de desvanecerse en una espesa niebla verde de cieno.

Sacudió bruscamente la cabeza en señal de retirada. Pero cuando se volvió, Edwin ya se estaba moviendo. El joven se impulsó con un estallido de burbujas y sus aletas cortaron el agua mientras se deslizaba hacia la cueva. Su luz desapareció en el interior antes de que Elías pudiera siquiera gritar a través de su regulador.

Elías maldijo y las burbujas brotaron de su boquilla. Se quedó mirando la oscuridad, con todos sus instintos gritándole que se quedara fuera. Pero la imagen del padre de Edwin, el que nunca volvería, centelleó en su mente. Y entonces dio una patada hacia delante. La cueva se lo tragó entero.

El túnel se estrechó a su alrededor hasta que la roca se acercó lo suficiente como para rozar sus tanques. La respiración de Elías retumbaba en sus oídos. Cada patada agitaba nubes de cieno que se arremolinaban y colgaban en el haz de su linterna como si fueran humo.

Era un nado traicionero, el tipo de inmersión que no dejaba lugar al pánico. La corriente tiraba y se retorcía alrededor de sus piernas, y el techo parecía descender a cada metro. El pecho de Elías ardía con el peso del agua presionando hacia abajo. Intentó no pensar en cuánto aire le quedaba en el tanque.

Por delante, la luz de Edwin se balanceaba y parpadeaba, el único punto de referencia en la oscuridad infinita. Sus movimientos eran firmes y decididos. Era lo único que hacía que Elías siguiera adelante. Eso, y la idea de no dejar que el chico se desvaneciera solo en este lugar.

Después de lo que parecieron horas, el túnel se ensanchó. La corriente disminuyó y las paredes de roca se abrieron en una pequeña caverna. Los dedos de Elías rozaron algo sólido bajo él, tierra. Salió a la superficie en una bolsa de aire, jadeando.

Se quitó la máscara, con los pulmones doloridos, y se giró bajo el tenue resplandor de su linterna frontal. El techo de la cueva goteaba a ritmo lento. El aire olía a sal y a hierro. Edwin estaba hasta la cintura en la piscina, congelado, mirando algo cerca de las rocas.

“Elías”, dijo, con voz hueca e incrédula. Había un montón de equipo junto a la pared: botellas, aletas, un cuchillo oxidado, todo resbaladizo por el tiempo y la sal. Equipo de buceo. No era de ellos. El pulso de Elias se aceleró. “Alguien más ha estado aquí”

Antes de que Edwin pudiera responder, la luz parpadeó desde lo más profundo de la cueva. Débil, inestable, como el pulso de una linterna moribunda. La siguieron en silencio, con las botas resbalando por los bajos, hasta que el túnel se abrió en una cámara más grande de lo que Elías había imaginado.

La cadena terminaba allí, desapareciendo en una enorme ancla de hierro encajada en la piedra. Y junto a ella, medio sentado, medio desplomado contra la pared, había un anciano. Tenía la barba enmarañada y la piel pálida bajo una capa de mugre. Sus ojos se abrieron al oír sus pasos.

Edwin se quedó inmóvil. La máscara de incredulidad de su rostro se convirtió en algo crudo, tembloroso. “¿Papá?”, susurró. El anciano parpadeó lentamente, como si despertara de un largo sueño. Su voz salió entrecortada, apenas un suspiro. “Edwin…”

Durante un largo momento, lo único que Elías pudo oír fue la respiración superficial y entrecortada del anciano. Parecía más pequeño de cerca, pálido y tembloroso, con el traje de neopreno roto a lo largo de un hombro. Elías se agachó a su lado. “Estás herido. Tenemos que sacarte de aquí”

El hombre abrió los ojos. “No puedo”, susurró. “Mi manguera de aire se rompió en las rocas. Perdí presión antes de poder salir” Edwin se acercó, con voz temblorosa. “¿Has estado aquí todo este tiempo?”

El anciano asintió débilmente. “Tres… quizá cuatro días. Encontré este bolsillo por suerte. He estado respirando el poco aire que hay” El corazón de Elias latía con fuerza. “Tienes suerte de estar vivo” Miró los tanques en el suelo, dos vacíos, ambos marcados con las mismas iniciales grabadas débilmente en el metal: E.T.

Entonces el instinto le hizo comprobar su propio indicador. La aguja se acercaba peligrosamente al rojo. El de Edwin estaba igual. “Apenas tenemos para el camino de vuelta”, murmuró Elías. El anciano intentó incorporarse. “Déjame”, dijo. “No lo conseguirás si pierdes el tiempo conmigo”

Edwin sacudió violentamente la cabeza. “No voy a dejarte. Encontraremos otra salida” Se hizo un silencio pesado y desesperado. Sólo el débil chapoteo del agua lo rompía. La luz de Elías barrió la cueva, buscando cualquier cosa, un túnel, una grieta, incluso una corriente que pudiera conducir hacia arriba.

Elías sostuvo al padre de Edwin mientras el hombre tanteaba con su arnés. Tenía los dedos agarrotados y se movía con lentitud a causa del agotamiento y la deshidratación. El tanque del anciano estaba seco como un hueso y el regulador silbaba inútilmente al probarlo.

Elías desenganchó el suyo y le acercó la boquilla. “Lo compartiremos”, dijo con firmeza. “Tú da el primer tirón” El hombre negó débilmente con la cabeza. “No “No discutas”, le cortó Elias. Apretó las correas alrededor de los hombros del anciano, asegurándose de que la máscara estuviera bien sujeta. “Quédate entre nosotros. Respira cuando te toque el brazo”

Edwin revoloteaba junto a ellos, con los ojos desviados de su padre al estrecho túnel de agua que tenían delante. “No tenemos mucho tiempo”, dijo, con la voz temblorosa a través de la máscara. “Nuestros tanques están casi secos” “Entonces nos movemos ahora”, respondió Elias.

Los tres se deslizaron bajo la superficie, tragados por el agua negra. La luz de sus antorchas vacilaba, atravesando nubes de cieno y piedra fracturada. El túnel ascendía en ángulo, una rampa irregular que serpenteaba hacia lo que Elías rezaba que fueran aguas abiertas.

Avanzaban con movimientos lentos y medidos, intercambiando el regulador cada pocos segundos. Cada transferencia parecía una eternidad. Respirar. Pasa. Respira. Pasar. A mitad de camino, la corriente se fortaleció, tirando de ellos hacia atrás. Los músculos de Elias gritaron mientras pataleaba con más fuerza, tirando del anciano hacia delante con un brazo. La presión en su pecho se hizo insoportable.

Miró hacia arriba y sólo veía oscuridad. El anciano empezó a flaquear, sus movimientos se ralentizaron y su mano se soltó de la cadena. Se le escapaban burbujas de los labios mientras el pánico parpadeaba en sus ojos. Elías volvió a meterle el regulador en la boca, indicándole que respirara.

El indicador parpadeó en rojo. Los pulmones de Elías parecían de fuego. Cada segundo se hacía imposiblemente largo. Intentó ignorar el nudo en la garganta, el dolor hueco en el pecho, el pánico creciente que le subía por la columna vertebral.

Una sombra pasó junto al haz de luz, enorme, suave, deliberada. La forma dio una vuelta, silenciosa y lenta. El movimiento de una cola. El pulso de Elias se aceleró. Un tiburón. No se atrevió a volver a mirar. Dio una patada hacia arriba, arrastrando al viejo con él. La presión le aplastó el cráneo. El mundo empezó a oscurecerse.

Entonces una mano, la de Edwin, presionó un regulador contra sus labios. Elias inhaló una vez, desesperado, el aire le abrasó la garganta como fuego y hielo a la vez. Pataleaban juntos, con las piernas ardiendo, cada brazada impulsada por la pura supervivencia. El agua brillaba débilmente, plateada e inalcanzable.

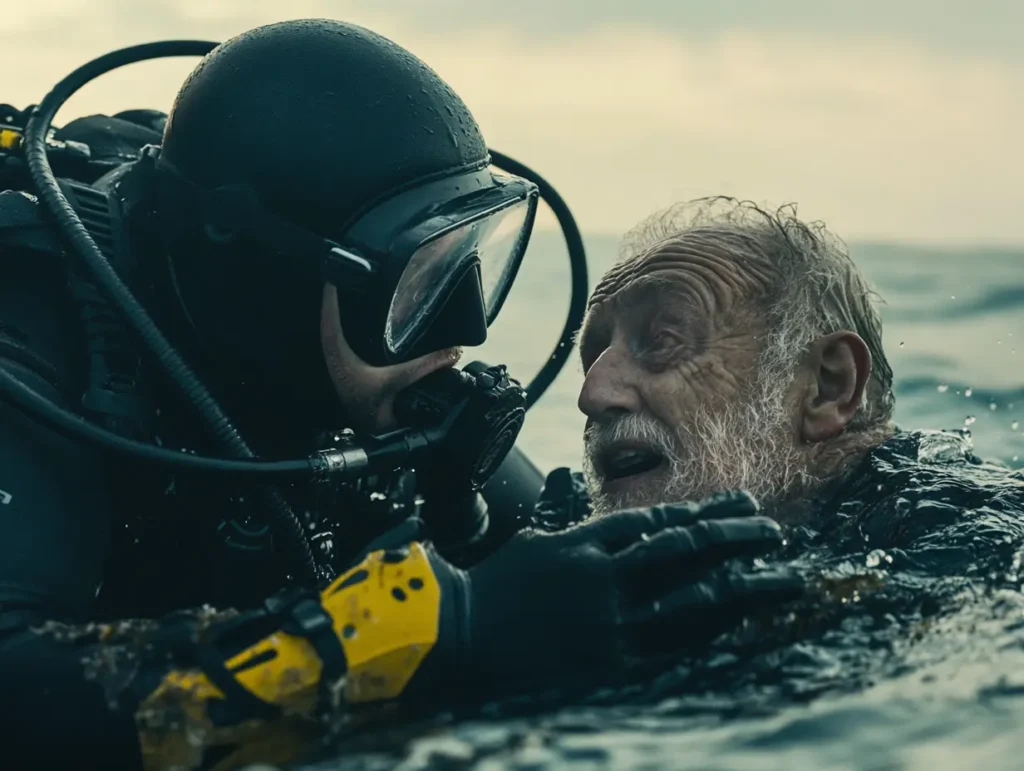

La visión de Elías se hizo un túnel. Su pecho se convulsionó. El mundo se volvió blanco en los bordes… Y entonces rompieron la superficie. El rugido de sus propios jadeos llenó el aire, salvaje y desenfrenado. Elías tosió con violencia, se ahogó con sal y su cuerpo tembló mientras aspiraba bocanadas de oxígeno.

Edwin emergió junto a él, arrancándose la máscara, con la respiración entrecortada e irregular. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Flotaron en silencio, con las olas golpeando suavemente el casco del barco cercano, la salvación al alcance de la mano.

Elías pasó un brazo por debajo del anciano y lo levantó con fuerza, haciendo chirriar los músculos. El hombre se desplomó, tosiendo, pero vivo. Elías se levantó después y se desplomó a su lado, con el pecho agitado. El aire era cortante y frío.

Edwin se aferró a la barandilla, temblando incontrolablemente. Durante un largo rato no hubo palabras, sólo el sonido del mar, de nuevo en calma, como si no hubiera estado a punto de reclamarlos. Elías cerró los ojos y dejó que el mundo se estabilizara a su alrededor. Lo habían conseguido, pero por los pelos.

Cuando llegaron a la orilla, la luz se había vuelto suave y dorada. Los aldeanos esperaban, atraídos por el sonido del motor y la visión de tres figuras desplomadas en la barca. Elias y Edwin arrastraron al anciano hasta el muelle, donde la enfermera se apresuró a traer mantas y agua. La multitud se quedó atrás, en silencio.

“Está débil”, dijo la enfermera tras tomarle el pulso, “pero se recuperará lo suficiente como para volver a quejarse pronto” El alivio se extendió silenciosamente por el muelle. Edwin dejó escapar un suspiro tembloroso, Elías se frotó la cara y los pescadores cercanos empezaron a recoger sus redes como si el día hubiera vuelto por fin a la normalidad.

Esa noche, los tres se sentaron frente a la cabaña de Elías, con vistas al mar. El vapor que salía de sus tazones de estofado transportaba el olor a pescado y cebollas a través del aire salado. El padre de Edwin habló primero, con voz suave pero firme.

“No era un tesoro”, dijo. “Formaba parte de un antiguo bloqueo naval. Esas cadenas se colocaban en las bahías durante las guerras para impedir la entrada de barcos enemigos. Debieron de quedar atrás, enterradas hasta que las mareas volvieron a descubrirlas” Elías miró hacia el horizonte, donde el agua brillaba débilmente a la luz de la luna.

“Así que eso es todo lo que era”, dijo. “Un trozo de hierro y de historia que nos mantiene a todos en vilo” Edwin esbozó una leve sonrisa. “Al menos ahora sabemos lo que hay ahí abajo. Los barcos pueden mantenerse alejados” Elías asintió. Los tres comieron en silencio, con las olas rompiendo suavemente.