El arañazo llegó justo antes del amanecer. Sonaba débil, medido, casi cortés. Catherine abrió los ojos de golpe. Se quedó quieta, escuchando. Aquí fuera, en la linde del bosque, el silencio tenía su peso y, cuando se rompía, significaba que algo estaba cerca.

El sonido se repitió, un lento arrastre contra el cristal, como si unas garras trazaran el contorno de la ventana. Se incorporó, con los nervios a flor de piel, la respiración entrecortada por el aire frío. Por un momento, el ruido cesó. Luego, desde el exterior, llegó un pequeño grito gutural.

Catherine cruzó la habitación, cada paso deliberado, con el pulso retumbándole en los oídos. Corrió la cortina lo suficiente para ver y se quedó helada. En el porche, semioculto en el azul de la luz temprana, algo la observaba. Sus ojos brillaban en ámbar, sin parpadear. Esperando.

Catherine Morrison se despertó antes del amanecer, como hacía a menudo, no porque quisiera, sino porque el sueño se había convertido en una visita de la que no podía depender. Ahora las noches eran largas. Demasiado silenciosas, demasiado reflexivas.

Se quedó tumbada un rato, escuchando el suave zumbido del ventilador del techo y el crujido ocasional de las paredes de madera al asentarse. No era el tipo de silencio que solía conocer, la calma que precede a la tormenta o la pausa que precede al grito de un animal.

Este silencio era pesado. Venía de no ser necesario. Durante casi tres décadas, Catherine había trabajado rodeada de animales: santuarios, centros de rescate, trabajos de transporte para reubicaciones y clínicas de campo. Su vida había sido ruido, movimiento y urgencia.

Siempre había algo que hacer, alguien a quien remendar. Ahora sólo había rutina: tetera, cuaderno, jardín. Llenaba sus días de pequeños propósitos para compensar la pérdida del grande.

Su casa estaba al borde de un pequeño asentamiento que se había acercado demasiado a la reserva. Una delgada hilera de casas para gente a la que le gustaba la idea de “vivir cerca de la naturaleza”, pero no la realidad. La mayoría de sus vecinos eran jubilados, familias o trabajadores municipales que se desplazaban a la ciudad.

Disfrutaban de las vistas, se quejaban de los monos y llamaban a control de animales cada vez que una serpiente se cruzaba en su camino de entrada. Catherine no encajaba. Para ellos, ella era “la señora de los animales”, la que no se inmutaba cuando un lagarto entraba en el jardín o cuando veían un chacal cerca de los contenedores.

Acudían a ella en busca de ayuda. A veces era un pájaro atrapado, un perro callejero cojeando, un perro que no paraba de ladrar a la valla. Ella siempre ayudaba. Luego le daban las gracias amablemente y volvían a sus vidas. Catherine se quedaba en silencio. Aquella mañana, acababa de coger la tetera cuando un sonido la hizo detenerse.

Era débil, un suave rasguño contra la puerta de cristal que daba al porche. Frunció el ceño, esperó. Ahí estaba de nuevo. Cruzó la cocina, con los pies descalzos fríos sobre la baldosa, y corrió la cortina. Un cachorro de leopardo estaba sentado en el porche.

Por un momento, se quedó mirando. La pequeña criatura era delgada y se le veían las costillas. Sus ojos, grandes pero claros, la observaban a través del cristal. Al verlo, algo se agitó en su pecho, un dolor familiar que creía haber dejado atrás.

Lo primero que pensó fue que estaba enfermo o herido. El segundo, que no debería estar aquí. Un cachorro tan joven nunca se alejaba de su madre. Cogió el teléfono y llamó al puesto de guardabosques. “Buenos días”, dijo una voz joven, distraída. “¿Ha dicho un cachorro de leopardo?”

“Sí. Solo. Está sentado en mi porche”, dijo Catherine. “No es habitual. Puede que esté separado. Enviaremos a alguien a echar un vistazo” Contestó la voz. “¿Cuándo?”, preguntó ella. “Podría ser hoy más tarde. Tenemos un problema en la valla este”

Los ojos de Catherine volvieron a la ventana. El cachorro se había puesto a la sombra y jadeaba ligeramente. “Más tarde”, repitió rotundamente. “Sí, señora La línea se cortó. Al mediodía no había venido nadie. El cachorro seguía allí, ahora más pequeño bajo la intensa luz.

Catherine se quedó junto al lavabo, con los brazos cruzados, diciéndose a sí misma que no debía interferir. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Si das de comer una vez a un animal salvaje, se acuerda. Dale de comer dos veces y aprenderá. La dependencia era una sentencia de muerte.

Si el cachorro aprendía a ver a los humanos como algo seguro, volvería a acercarse demasiado al asentamiento. Alguien entraría en pánico. Alguien llamaría a los guardabosques. Y entonces no habría rescate, ni reubicación. Sólo un informe archivado, un dardo disparado, y el problema silenciosamente eliminado del mapa.

Ella sabía todo esto, lo entendía mejor que la mayoría. Ayudar sólo empeoraría las cosas. Si un animal salvaje empezaba a asociar a los humanos con la seguridad o la comida, nunca podría volver a ser liberado. La dependencia era una sentencia de muerte disfrazada.

Y aun así, cuando el cachorro se desplomó hacia delante bajo el peso del calor del mediodía, sus instintos pudieron más que la razón. Catherine llenó un cuenco poco profundo del grifo y se agachó junto a la puerta. Lo sacó por el estrecho hueco y se quedó inmóvil.

El cachorro olfateó el aire, vaciló y luego se acercó con patas temblorosas. Bebió rápida y desordenadamente, derramando agua por el hocico. Cuando terminó, levantó la vista, con ojos dorados que brillaban a la luz del sol y, en aquel frágil silencio entre ellos, Catherine olvidó todas las reglas que le habían enseñado.

“No deberías estar aquí”, susurró Catherine. Pero no cerró la puerta. Catherine permaneció agachada junto a la puerta abierta más tiempo del que debería, el aire cálido impregnado de olor a polvo y hierba seca.

El cachorro lamió las últimas gotas de agua del cuenco, con su pequeña lengua rozando suavemente el metal. Cuando volvió a levantar la vista, su corazón se movió en dos direcciones a la vez. La razón y el instinto se enfrentaron en una guerra silenciosa. Dio un paso atrás, cerró la puerta con cuidado y fue directa al teléfono.

Al mediodía, los guardabosques llegaron en su vieja camioneta, con el logotipo verde y marrón apenas visible bajo las capas de polvo rojo. Dos hombres. Los dos, jóvenes, bronceados, tranquilos como la experiencia, bajaron y la saludaron con un gesto de la cabeza. “Buenos días, señora”, dijo uno. “¿Recibimos su llamada sobre un cachorro extraviado?”

Catherine señaló hacia el porche. El animal seguía allí, acurrucado contra la pared, a la sombra. Sus costados subían y bajaban en respiraciones lentas y superficiales. “¿No lo tocaste?”, preguntó el guardabosques. “Le di agua”, admitió. “Estaba deshidratado”

El guardabosques se agachó junto al cachorro y lo inspeccionó con ojos expertos. “Probablemente lo salvaste. Hemos visto algunos huérfanos este mes. Podría ser uno que se alejó demasiado de la reserva” Catherine suspiró: “¿Sobrevivirá?”

“Es difícil saberlo. Depende del tiempo que lleve sin su madre” El guarda levantó al cachorro con cuidado y lo metió en un transportín, con el cuerpo flácido pero la respiración tranquila. “Lo llevaremos al centro de rehabilitación. Ellos sabrán qué hacer”

Catherine los vio alejarse, con el polvo ondeando detrás del camión hasta que se tragó la carretera. Sólo cuando el sonido se desvaneció se dio cuenta de lo silenciosa que se había vuelto su casa. El resto de la tarde transcurrió en arrebatos de distracción. Limpió la cocina dos veces, preparó un té que se olvidó de beber, se sentó junto a la ventana con el cuaderno abierto, pero no escribió nada.

Cada movimiento del viento en el exterior atraía su atención de nuevo hacia el porche. Al anochecer, la culpa se había instalado en sus huesos. Se decía a sí misma que lo había hecho todo bien, que había denunciado el incidente, que había seguido el procedimiento. Pero se sentía traicionada. No tocó la cena.

El bosque más allá de su ventana brillaba con relámpagos de calor, de los que destellan sin truenos. Se sirvió un vasito de vino, pero no sirvió de nada. No dejaba de pensar en los ojos del cachorro, ni salvajes ni confiados, sino algo intermedio. Cuando por fin se acostó, dejó la ventana abierta para que entrara el aire.

El bosque susurraba a través de la mosquitera: grillos, ranas, el leve susurro de algo pequeño entre la maleza. Era casi medianoche cuando se despertó al oír el sonido. Un suave rasguño, como de garras arrastrándose por la madera. Al principio pensó que era parte de un sueño, un ruido medio recordado cosido en el sueño.

Pero se repitió, deliberado y paciente, como algo que tanteara el borde de la casa. Catherine contuvo la respiración. La habitación estaba iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, y su viejo reloj sonaba débilmente en la mesilla de noche. Sentía el pulso en las palmas de las manos. Le siguió otro sonido. Una exhalación grave, un leve arrastrar de pies contra los escalones.

Se levantó en silencio, con las tablas del suelo frías bajo sus pies descalzos, y cruzó el estrecho vestíbulo. El aire olía débilmente a lluvia, a tierra y a algo más que no podía nombrar. Almizcle animal, tenue pero inconfundible. Cuando llegó a la ventana del salón, se quedó sin aliento. El cachorro había vuelto.

Estaba sentado en el borde del porche, enmarcado por la luz suave e incolora de la luna. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando. El pequeño cuerpo parecía aún más delgado, las costillas se le levantaban con cada respiración. Durante un largo instante, Catherine se quedó mirando. Su mente se debatía entre la incredulidad y el miedo.

De algún modo, había conseguido volver, atravesando vallas, patrullas y kilómetros de campo abierto y bosque. Se acercó, casi involuntariamente, hasta que su reflejo tocó el cristal. “¿Cómo…?”, susurró. El cachorro parpadeó y agitó las orejas al oír su voz. Entonces, sin previo aviso, se giró bruscamente hacia los árboles.

El bosque a sus espaldas pareció moverse. Un leve susurro, más pesado que el viento. Las hojas se movieron lentamente. A Catherine se le erizó la piel. No era un animal pequeño. Sus instintos se apoderaron de ella. Se apartó de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. La madre, pensó. Tiene que ser la madre.

Todo pensamiento racional le decía lo mismo: si un leopardo adulto había seguido a su cría hasta aquí, ella estaba en el lugar equivocado. Apagó la lámpara, la oscuridad se tragó su reflejo y cerró la puerta con silenciosa precisión. Desde la ventana, observó.

La postura de la cría había cambiado, ahora baja y alerta. Miraba fijamente a los árboles, con los músculos tensos como alambres. Un único sonido provenía del bosque: una rama seca se quebró bajo su peso. Entonces, lentamente, el cachorro volvió la cabeza hacia ella. La miró, inseguro, casi suplicante.

Luego se movió, no hacia el bosque, no hacia ella, sino de lado, deslizándose desde el porche hasta la hierba. En pocos segundos desapareció en la oscuridad. Catherine se quedó donde estaba, congelada entre el miedo y la curiosidad, hasta que el bosque volvió a aquietarse.

Esperó otro sonido, un gruñido, una pisada, cualquier cosa, pero la noche sólo le devolvió el ritmo constante de los grillos. Cuando por fin exhaló, lo hizo de forma temblorosa e irregular. Apretó la mano contra el cristal de la ventana, frío y tembloroso bajo las yemas de sus dedos. El cachorro había vuelto. Y algo más había estado ahí fuera.

No volvió a dormir. Permaneció sentada en el sillón hasta el amanecer, con la taza de té frío todavía a su lado, observando cómo el bosque pasaba del negro al gris y al verde. Cada sombra se transformaba en algo inofensivo hasta que dejó de parecerlo.

Cuando la primera luz se derramó por el porche, se levantó y comprobó los escalones. No había huellas, ni tablas rotas, nada que demostrara que el cachorro, o cualquier otra cosa, hubiera estado allí. El silencio se burlaba de ella. A las siete, renunció a fingir que podía dejarlo pasar. Levantó el teléfono, con el pulgar sobre el número de la estación de guardabosques.

¿Qué iba a decir? ¿Que un cachorro había vuelto dos veces? ¿Que había oído algo grande moviéndose entre la maleza, algo que le heló la sangre? Estuvo a punto de colgar antes de que se conectara la llamada. “Servicios de Vida Silvestre, buenos días”

“Hola, soy Catherine Morrison desde el borde sur de la carretera de la reserva”, dijo, agarrando el teléfono con demasiada fuerza. “El cachorro que recogió ayer… volvió anoche” Hubo una pausa y luego una voz grave respondió: “Eso no es posible, señora. Todavía lo tenemos. Está en el centro de rehabilitación comiendo y descansando. ¿Está segura de que vio a otro?”

Catherine frunció el ceño. “Estoy segura. Las mismas marcas, el mismo tamaño. Estaba justo en mi porche otra vez” “Entonces hay otro”, dijo el guardabosques después de un rato. “Podría ser de la misma camada. Estaremos atentos, pondremos un equipo en rotación cerca de tu tramo de la valla” A media mañana, el mismo camión verde llegó a su carretera.

Catherine se reunió con ellos en la puerta, con la bata bien ceñida y el café sin tocar en la barandilla del porche. El guardabosques mayor salió y miró entrecerrando los ojos hacia la arboleda. “Aún no hemos encontrado nada, pero seguiremos vigilando las trampas y las patrullas. Si está ahí fuera, lo localizaremos pronto” El más joven añadió: “Mientras tanto, intentad no dejar comida ni agua fuera”

“Incluso el olor de la carne puede hacer que vuelvan en círculos” Catherine asintió, aunque su mirada se desvió hacia la valla, a la parcela de tierra donde había visto por última vez el cachorro. “Parecía… perdido”, murmuró. “Esa es la cuestión”, dijo el guarda mayor, mirando hacia las casas de la carretera.

“Ya hemos recibido algunas llamadas. La gente se está poniendo nerviosa. Las mascotas están nerviosas, los niños no salen de casa. Tienen miedo de que el cachorro haga daño a alguien o atraiga a algo más grande” Catherine frunció el ceño. “¿Crees que es peligroso?”

El guarda dudó. “Todavía no. Pero si sigue volviendo a zonas pobladas, el departamento podría empezar a considerarlo un riesgo para la seguridad. Ya sabes cómo va esto. Una vez que un animal se considera habituado…” Se detuvo en seco, observando su rostro.

Catherine terminó por él, con voz apenas por encima de un susurro. “Lo sacrifican” “Sólo si no hay otra alternativa”, se apresuró a decir el guardabosques más joven. “Nadie quiere eso. Pero es mejor que esperar a que alguien salga herido”

Cuando el camión finalmente se fue, con sus neumáticos crujiendo contra el camino de tierra, el silencio que siguió se sintió más pesado que antes. Algo denso y vigilante. Catherine permaneció en el porche, con los ojos fijos en la línea que separaba su jardín de los árboles.

Si realmente era un hermano, tal vez eso lo explicara todo. El cachorro no volvía hacia ella; buscaba a su familia. El sonido que había oído en la oscuridad, tal vez había sido la madre, o el otro cachorro, llamando de nuevo. La idea se negaba a abandonarla.

Se calzó las botas, cogió la linterna y se adentró en la bruma matinal. El bosque estaba fresco, húmedo e inquietantemente quieto. No había viento ni canto de pájaros. Sólo sus pasos. Si había otro cachorro aquí, tal vez estaba herido, tal vez atrapado.

Sólo buscaría un rato, se dijo a sí misma. Lo suficiente para saber a dónde apuntar a los guardabosques más tarde. Pero cuando se agachó cerca de la línea de árboles, estudiando el suelo donde la maleza se hacía más densa, se le cortó la respiración. No eran huellas de patas. Eran humanas.

Catherine se quedó inmóvil, con la mano justo encima de las huellas. Eran profundas y recientes. La tierra aún estaba blanda en los bordes. Quienquiera que las hubiera hecho no estaba lejos. Examinó los árboles, la luz de la mañana atravesando las hojas en estrechas franjas. Nada se movía. Ningún sonido, salvo el silbido del viento rozando las ramas.

De todos modos, siguió el rastro. Las huellas serpenteaban entre grupos de acacias y arbustos espinosos, serpenteando hacia la parte más espesa del bosque, donde el aire se volvía fresco y tenue. Cada pocos pasos se detenía, escuchando, esperando oír el gorjeo de un pájaro o el crujido de una rama, pero el silencio seguía siendo pesado, antinatural.

Cien veces se dijo a sí misma que debía dar media vuelta. Que llamara a los guardabosques, que se lo dejara a alguien armado y entrenado. Pero los ojos desorbitados del osezno seguían apareciendo en su mente, y la idea de que tropezara solo por el bosque la empujaba a seguir adelante. Ya llamaría cuando supiera lo que estaba viendo, se dijo a sí misma. Sólo un vistazo rápido, suficiente para entender.

Luego informaría debidamente. Las huellas se hicieron más profundas a medida que el terreno descendía, el suelo más oscuro y húmedo. Rozó con una mano una de las huellas. Quienquiera que hubiera estado aquí había muerto hacía unas horas. El aire se volvió más frío, con un ligero sabor metálico. Luego llegó el olor: humo y aceite.

Su corazón se aceleró. Entre los árboles, algo rompió la monotonía del verde: un destello de lona, el brillo apagado del metal. Se agachó y se movió entre los troncos hasta que vio el claro.

Un pequeño campamento. Tosco, pero reciente. Una tienda medio derrumbada junto a un fuego apagado. Una cuerda. Un farol colgado de una rama, todavía balanceándose. Se acercó, con la respiración entrecortada, hasta que los detalles cobraron nitidez. Una jaula.

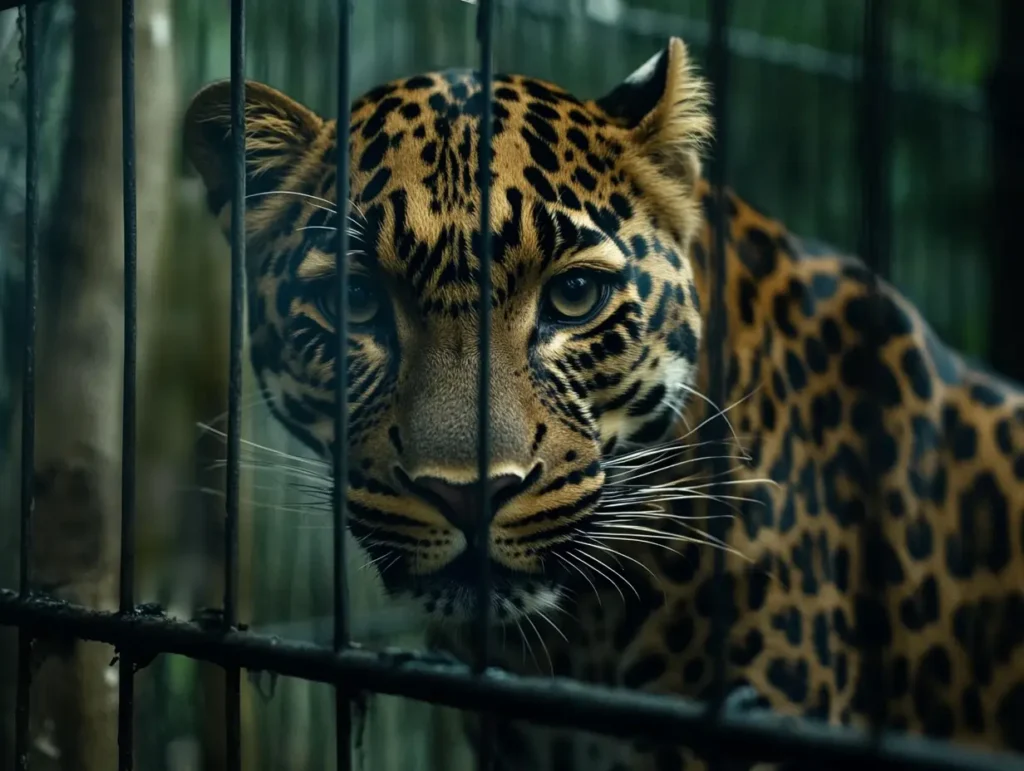

Estaba semioculta bajo una red de camuflaje, toscamente soldada con barras de metal, con la puerta asegurada con un grueso candado. Dentro, tumbado de lado, había un leopardo. Su pelaje, antaño dorado, estaba deslucido por el polvo y el barro seco. El lento subir y bajar de sus costillas le indicaba que estaba vivo, pero débil.

A Catherine se le secó la garganta. El cachorro no había estado vagando. Había vuelto porque no encontraba esto. Volvió a explorar el claro. No había señales de movimiento en la tienda. Había una silla de camping volcada y una chaqueta tirada sobre ella. Quienquiera que estuviera aquí podría regresar en cualquier momento.

El pulso le latía con fuerza en los oídos. Podía llamar a los guardabosques ahora, pero para cuando llegaran, los cazadores furtivos podrían haberse ido, y el leopardo también. Se acercó a la jaula con pasos lentos y deliberados. El olor a óxido se espesó en el aire. Los ojos del leopardo se abrieron, mirándola a través de los barrotes.

“Voy a sacarte de aquí”, susurró con voz temblorosa. Se arrodilló y buscó el pestillo. La cerradura era gruesa pero vieja, de las que sirven más para intimidar que para proteger. Sus dedos rozaron el frío metal. Si pudiera abrirlo, lo suficiente para que la puerta se abriera.

Un sonido rompió la quietud. Una pisada. Detrás de ella. Catherine se quedó inmóvil. El sonido volvió a ser más deliberado, pesado y demasiado cercano. Se volvió lentamente. Un hombre salió de detrás de la tienda, con la cara medio cubierta por un pañuelo descolorido, el resto ensombrecido por la tenue luz. Sus ojos encontraron los de ella al instante. Agudos, calculadores.

“Así que eres tú”, dijo, con voz baja y uniforme. “La mujer de la casa amarilla” Se le paró el corazón. “¿Qué? Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola. “¿Creías que no me daría cuenta? Ahí fuera dejando sobras para el cachorro, llamando a los guardabosques cada vez que volvía. Hiciste que fuera fácil de encontrar”

A Catherine se le aceleró el pulso. “¿Has estado vigilando mi casa?” Él se encogió de hombros, el gesto casual y escalofriante a la vez. “Tuve que hacerlo. Ese cachorro vale más vivo que muerto, pero no dejaba de pensar en ti. Tú eres la razón por la que he estado perdiendo noches aquí” Se le revolvió el estómago. “Atrapaste a su madre”

“Ella es un seguro”, dijo rotundamente. “Tú, en cambio, eres una complicación” El leopardo se agitó dentro de la jaula y un profundo rugido salió de su garganta. El sonido hizo que la expresión del hombre se tensara. “Tranquilo”, murmuró, mirando hacia los barrotes. “No irás a ninguna parte”

Los dedos de Catherine rozaron el frío metal de la cerradura. Su mente le gritaba que huyera, pero su cuerpo no se movía. “Debería irse a casa, señora”, dijo él, acercándose, bajando la voz a algo casi conversacional. “Olvídese de esto y nadie saldrá herido”

El leopardo gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, sus ojos muy abiertos y fijos en Catherine o tal vez en el hombre detrás de ella. Se giró ligeramente, distraído durante un segundo. Fue suficiente. Catherine tiró del candado. El metal gimió y se abrió con un chasquido. La puerta de la jaula se estremeció y se abrió.

Una ráfaga de movimiento estalló entre ellos, el leopardo saltó libre, aterrizando con fuerza, azotando con la cola. El hombre retrocedió a trompicones, gritando de asombro. Catherine echó a correr. Las ramas le azotaban los brazos, su respiración era rápida y entrecortada. Detrás de ella llegó el sonido del caos: un grito, un choque, un gruñido que parecía sacudir el suelo. Luego, otro sonido se acercó.

Miró por encima del hombro. El leopardo la seguía. Irrumpió entre la maleza como un fuego viviente, con los ojos muy abiertos y los músculos agitados por la confusión y la furia. Tenía las orejas gachas, la cola agitada, el lenguaje primitivo de una criatura que ya no sabía en quién confiar.

Catherine cerró los ojos. No gritó. Sólo susurró: “Por favor” Un nuevo sonido rompió el aire, un grito agudo y desesperado. El cachorro. Salió saltando de entre los árboles, pequeño pero intrépido, plantándose entre Catherine y el leopardo adulto.

Su pequeño cuerpo temblaba, pero el sonido que emitía era un gruñido agudo y chillón que contenía suficiente desafío como para congelar el mundo. El leopardo más grande vaciló. Giró ligeramente la cabeza, con un destello de reconocimiento en la mirada. El gruñido se desvaneció en un rumor confuso.

Catherine se quedó quieta, casi sin respirar. El cachorro volvió a piar, esta vez con más suavidad, el mismo sonido lastimero que había oído en la puerta. La madre respondió con un sonido bajo y gutural que era mitad advertencia, mitad alivio.

Lenta, imposiblemente, la tensión se rompió. La madre bajó la cabeza, olfateó al cachorro y apretó suavemente la nariz contra su pelaje. Catherine tragó saliva y vio cómo caía en la cuenta. El cachorro no se había perdido. Había intentado encontrarla.

El leopardo se volvió hacia Catherine por última vez, con los ojos brillantes a la luz filtrada. Luego, con el cachorro pegado a su costado, se escabulló en el bosque y desapareció. Durante mucho tiempo, Catherine no se movió. Sólo cuando volvieron los sonidos del bosque: pájaros, viento, el débil goteo del agua, se dio cuenta de que seguía viva.

Cuando Catherine encontró el camino de vuelta a casa, el sol se colaba entre los árboles, una fina luz anaranjada que hacía que todo pareciera irreal. Tenía las manos raspadas y la camisa rota. Cada sonido la hacía estremecerse.

Llamó a los guardabosques en cuanto llegó al porche. Sólo le tembló la voz una vez. Llegaron en menos de una hora, dos camiones, cuatro hombres, las radios chisporroteando. Catherine se quedó en la puerta mientras se dirigían hacia el bosque, contando lo que había visto: la jaula, el campamento, el leopardo, el hombre.

Los guardabosques intercambiaron miradas de inquietud. “Llevamos un tiempo recibiendo informes de cazadores furtivos cerca de la valla sur”, dijo uno de ellos. “Parece que te has metido en uno de sus campamentos” Catherine sintió un nudo en el estómago. “¿Los habéis encontrado?”

“Todavía no”, respondió el guardabosques jefe. “Pero el lugar estaba despejado. Quienquiera que estuviera allí huyó en cuanto nos acercamos” Su mirada se dirigió hacia ella, firme pero no cruel. “Tuvo suerte, Srta. Morrison. Lo que hizo fue peligroso. La próxima vez, llámenos antes de investigar algo así”

“Creía que lo había hecho”, dijo ella en voz baja. Suspiró, frotándose la nuca. “Después, sí. Pero nunca deberías haber estado cerca de esa trampa. Ese leopardo podría haberse vuelto contra ti, y esos hombres podrían haber hecho algo peor” Catherine no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente al cruzarse de brazos.

El tono del guardabosques se suavizó. “Aun así, probablemente lo salvaste. Si no hubieras llamado cuando lo hiciste, podríamos haber llegado demasiado tarde” Dudó antes de preguntar: “¿Y el primer cachorro? ¿El que recogiste antes?”

“Sigue en el centro de rehabilitación”, dijo el guardabosques. “Va bien. Cuando esté fuerte, lo soltaremos en la misma zona. Si la madre se queda cerca, deberían encontrarse de forma natural” Catherine asintió lentamente. “¿Y el que vi anoche?”

“No lo hemos vuelto a ver”, dijo. “Pero nuestras patrullas vigilan las colinas. La madre es lo suficientemente fuerte como para cuidar de él, y eso es una buena señal. Si está viva y en movimiento, el resto encajará”

Catherine exhaló lentamente. “Bien”, susurró. “Eso es bueno” El guardabosques se quitó el sombrero. “Trate de no hacer de esto un hábito, Sra. Morrison. Déjenos los rescates a nosotros la próxima vez” Cuando se fueron, el silencio que siguió fue más profundo que antes. Aquella tarde, Catherine se sentó en el porche mientras el crepúsculo se cernía sobre el poblado.

El bosque se extendía ante ella, vasto y oscuro, lleno de vida invisible. En algún lugar, más allá de aquellos árboles, una madre y sus cachorros volvían a estar libres, vivos porque ella no se había alejado.Observó hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Por primera vez en años, la tranquilidad que la rodeaba no le pareció solitaria. Se sentía en paz.