Magnolia Wren lo había visto todo. Veía a diario a los mocosos del instituto de enfrente. Los adolescentes recorrían las calles como minihuracanes en bicicleta, riendo y diciendo palabrotas a carcajadas, rociando sus bebidas energéticas sobre los cuidados setos.

Se burlaban del cartero, llamaban al timbre a medianoche y proferían palabrotas libremente, porque les parecía guay. A menudo aplastaban pétalos, arrojaban latas de refresco usadas a sus rosales, pisoteaban su jardín por la noche y cogían melocotones de su árbol sin preguntar. Incluso los vecinos más amables se sentían atrapados en un circo interminable.

Lo soportó todo, incluso cuando rompieron las campanillas de viento de su difunto marido, derramaron aceite en el baño de los pájaros, retorcieron las estacas del jardín y jugaron a la pelota cerca de su casa, rompiendo la ventana. Pero cuando los vio maltratando a un niño… ¡las manos de Magnolia ya no pudieron permanecer quietas!

En la tranquila calle sin salida, la vida solía ser tranquila. Las familias cuidaban el césped, los niños montaban en bicicleta y el sonido más fuerte era el ladrido lejano de un perro. Esa paz se rompió en verano, cuando una pandilla de adolescentes, recién graduados de la escuela secundaria, salvajes e inquietos, decidieron hacer del lugar su campo de juego.

Cuando los propietarios ahuyentaban a los chicos o les gritaban, éstos volvían más tarde, cuando no había nadie. La gente se quejó al director del colegio donde estudiaban. Pero nada sirvió. Los chicos sonreían y volvían a hacer las mismas travesuras en poco tiempo.

Con Magnolia, la cosa empezó de a poco: una lata de refresco lanzada contra sus rosales, las risas resonando mientras los pétalos se arrugaban. Luego llegaron las burlas más fuertes: “Oye, abuela, ¿te cortamos el césped?” Las bromas se intensificaron hasta pisar su jardín por la noche y aplastar una hilera de tulipanes que había cultivado durante años. Cada acto dejaba a sus vecinos furiosos por ella.

Aunque ponían a prueba la paciencia de Magnolia, ella se lo tomaba con calma. Escribía cartas a la escuela en pulcra cursiva, les ofrecía magdalenas que horneaba para la feria anual e incluso se aprendió dos de sus nombres: Trevor y Malik. A cambio, ellos se burlaban de su viejo sombrero de jardinera y la insultaban.

Los chicos la llamaban “Mag” o “Mags” y hacían como que hacían una reverencia. Cogían melocotones de su árbol mientras ella estaba dentro lavando tarros. Muchas veces, las cáscaras caían sobre su alfombra de bienvenida como bofetadas. Magnolia dejaba el tarro en el suelo y limpiaba la alfombra, aparentemente sin inmutarse.

Lo más extraño era que nunca le gritaba. Se limitó a mirar con sus tranquilos ojos azules, sin amenazar ni gritar. Actuaba como si nada pudiera molestarla. Quizás ese silencio era lo que más les enfurecía o amenazaba.

“¿Por qué no les echa la bronca?”, susurró la señora Phelps desde la puerta de al lado. “Llamaría a sus padres y les echaría la bronca” Pero la vieja Mag seguía regando sus flores y canturreando en voz baja. La abundancia de su bondad era insondable. Era como si estuviera completamente ciega a lo que estaban haciendo.

Y esto les quitaba algo de chispa a sus acciones. Cada vez que la veían, actuaban de forma más bulliciosa. A ellos les parecía que ella ignoraba sus acciones. Pero mientras tarareaba, sonreía y les dirigía palabras amables, sus ojos agudos no pasaban nada por alto.

El cabecilla, comprendió, era Connor, que se pavoneaba con calculada arrogancia. Siempre era el primero en burlarse. A su compinche, Malik, le encantaba seguir al líder. Juntos, con los demás, tocaban fuerte, bruscamente, y provocaban desastres a la gente y a las cosas que les rodeaban.

A veces, se pasaban un poco. Arrancaban estacas de jardín y filmaban bromas baratas para reírse por Internet. Pensaban que la juventud les daba inmunidad, que el mundo les debía reír a costa de los demás. No entendían del todo, ni les importaba, el concepto de karma.

Ella, mientras tanto, los vigilaba de cerca. Llevaba la cuenta de sus recorridos: qué callejón recorrían cuesta abajo y quién decía qué a quién. Vio que presumían más cuando había una cámara encendida y que el chico aparentemente más valiente parpadeaba demasiado cuando mentía. La información sazonó su paciencia.

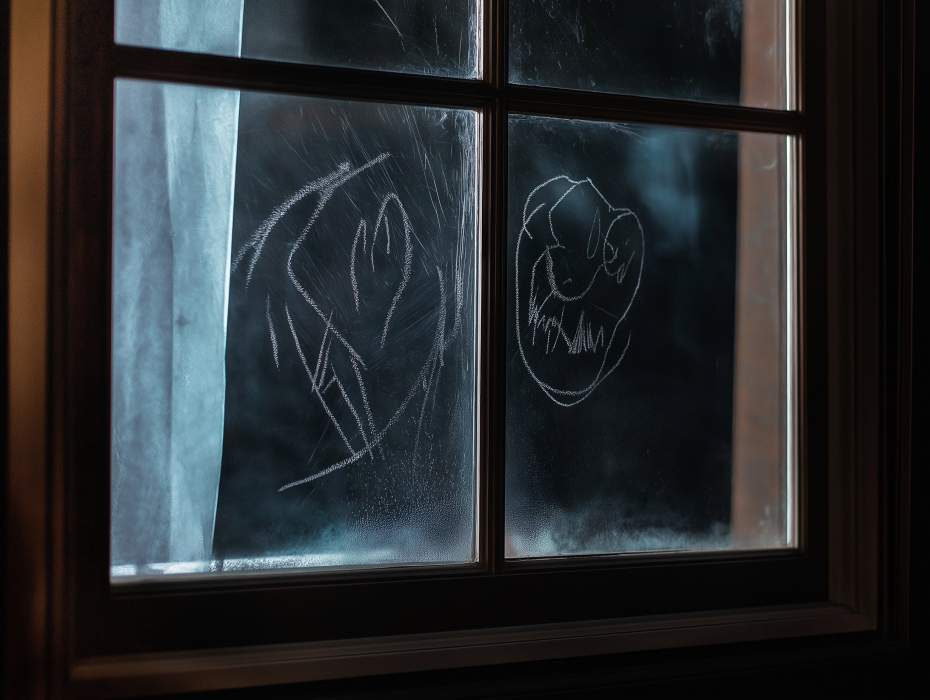

Una noche, pintaron con tiza un dibujo obsceno en la ventana de su casa y dejaron una pila vieja y gastada en su pila para pájaros, con un arco iris aceitoso que se extendía como un mal humor. Limpió su vaso en círculos, lenta y silenciosamente. Cuando un vecino se solidarizó con ella, Magnolia se limitó a decir “Mmm”, como murmura una tetera antes de hervir.

Las semanas se alargaron. Se llamó varias veces a las autoridades escolares y, ocasionalmente, a la policía, pero como nadie les había pillado haciendo la travesura, no había mucho que hacer. Los padres ponían excusas o se encogían de hombros impotentes; los chicos hilaban mentiras con lenguas veloces. Los jardines destrozados se convirtieron en la nueva norma.

Una noche, los chicos se llevaron el carillón de viento que adornaba el porche de Magnolia, el que le había regalado su difunto marido. Al amanecer, encontró los trozos rotos esparcidos por el camino. Los apretó en la palma de la mano. Para un observador, podría haber parecido lamentable, pero los más perspicaces podrían haber captado la determinación en sus ojos.

En otra ocasión, jugaron a la pelota demasiado cerca de su edificio y rompieron uno de los cristales de las ventanas inferiores. Fue un accidente, pero su falta de remordimiento y buen humor crispaba los nervios de todos. No es que siempre se propusieran hacer travesuras, pero parecía que los problemas les perseguían allá donde iban.

En lugar de regañar o llamar a nadie, ordenó el porche, barrió los escombros y preparó una tetera. Luego sacó punta a los lápices en la mesa de la cocina y abrió un cuaderno. Es posible que se le dibujara una ligera sonrisa en la comisura de los labios, pero a lo mejor sólo era un truco de la luz, quién sabía.

Seguía arrastrando los pies con sus delantales de flores y el pelo plateado recogido en moños ordenados. Cuando la veían los vecinos, sonreía, saludaba y se reía de sus dolores artríticos. Desde lejos, los chicos la observaban con recelo y quizá incluso se avergonzaban un poco. Pero la abuela nunca dejaba traslucir su dolor o su decepción.

La vergüenza desapareció pronto. Se volvieron más atrevidos, jugaban a la pelota a lo largo de la manzana, corrían por las propiedades y se sentaban en las vallas sin permiso. “¿Qué va a hacer?”, se burlaba uno. “Es demasiado vieja para defenderse” Se reían, envalentonados por la supuesta debilidad.

Por otro lado, en su diario, modestamente disfrazado de maltrecho cuaderno de tareas domésticas, Magnolia escribía notas meticulosas. Anotaba horas, fechas e incluso descripciones de huellas de zapatillas dejadas en su jardín y porche. Aquellos ojos azules eran precisos como rayos X.

Una vecina menos paciente podría haber estallado de ira hacía tiempo, pero ella acumulaba detalles en silencio como piezas de puzzle. Estaba reuniendo ingredientes para su receta especial, única en la vida. Su bolígrafo rascaba hasta altas horas de la noche.

Una tarde, las esteras que había limpiado y dejado secar fueron arrojadas descuidadamente al charco del jardín. Magnolia se agachó con manos delicadas para recogerlas. Miró al otro lado de la calle y vio a dos niños corriendo. Sonrió alegremente y les dijo: “Muchas gracias, queridos, por no pisar mis rosas” Se detuvieron y fruncieron el ceño, confusos.

Magnolia siempre había sido una buena panadera. Hacía pasteles y pan a menudo. En las comidas del vecindario, sus tartas eran las primeras en desaparecer. Los niños que la habían visitado recordaban tres cosas de ella: el olor a canela que atravesaba la valla, la forma en que te pellizcaba la mejilla cuando la visitabas y su cálida sonrisa.

Parecía que ahora horneaba con renovado vigor, tarareando viejos himnos. Dejaba la ventana de la cocina abierta de par en par, y los transeúntes eran recibidos por el aroma. Canela, vainilla y chocolate flotaban en el aire. Sobre la encimera, dejaba descuidadamente una bandeja enfriadora cerca del alféizar, visible desde la acera.

Magnolia sabía que la tentación humana siempre ganaba al final. Aunque los chicos pasaban de largo, sonriendo como desinteresados, ella sentía que sus ojos seguían sus bandejas de brownies, barras de pan y tartas de manzana enfriándose al sol de la tarde. Si Magnolia estaba satisfecha, lo disimulaba bien.

En la iglesia y en el mercado donde distribuía sus delicias, siempre se mostraba humilde. “Esos bribones me mantienen en vilo”, decía riendo entre dientes a sus simpáticos vecinos. “Supongo que es propio de la juventud. Pero bueno, es sólo el jardín. Es un buen ejercicio mantenerlo bien cuidado”

Si Magnolia esperaba que su buen humor los avergonzara, los adolescentes confundieron su silencio con una licencia. Cuando dejaban paquetes de bocadillos abiertos y vacíos por el jardín, ella suspiraba y los recogía. Los vecinos sacudían la cabeza ante su amabilidad, algunos se maravillaban y otros ridiculizaban su clase de bondad.

Pero Magnolia también notó cambios en el comportamiento de los niños. Empezaron a quedarse junto a su valla después del colegio, olfateando el aroma de sus pasteles. Uno incluso preguntó, burlón: “¿Otra tarta?” Ella se rió, con una mano palmeando la bandeja. “Sí, ésta es para la clase del domingo”, dijo sin levantar la vista.

Los chicos no tuvieron que jugar a detectives sobre su vida; pistas no les faltaban. Debajo de una maceta había una tarjeta con una receta escrita a mano. Una rejilla para enfriar estaba ligeramente fuera de la ventana, al alcance de la vista. A veces, al anochecer, dejaba la puerta de su casa abierta. Imaginaban que se estaba volviendo un poco olvidadiza con la edad.

Todas las tardes, Magnolia encendía una lámpara en el salón y se sentaba a tejer. A quienes la veían desde la ventana, les parecía vulnerable y frágil. De hecho, pensaban que era demasiado débil de vista para darse cuenta de que se acercaban sigilosamente. Las agujas de tejer repiqueteaban rítmicamente, mientras sus ojos se dirigían de vez en cuando a su cuaderno abierto sobre la mesa, junto a una taza de té humeante.

Su rutina también era predecible: comer, tejer y acostarse temprano. Los chicos cuchicheaban entre ellos, debatiendo qué tesoros podrían estar escondidos bajo techo. Sus risas estaban cargadas de tensión. Algunos de ellos, es cierto, estaban inquietos. No les gustaba la idea de irrumpir en una casa.

Cuando los vecinos pasaban por casa, ella siempre era amable. Cuando le preguntaban sin rodeos, decía con dulzura, retorciéndose las manos: “Me preocupan las travesuras, pero sólo soy una anciana” “Afortunadamente, he aprendido a mantenerme ocupada. Quizá ellos también aprendan de mi industria” Su tono temblaba de inocencia, enmascarando cualquier otra intención.

Pronto, el vandalismo creció aún más. Todos los viernes, quizá marcando el fin de semana, los chicos organizaban algo más grande: dibujos con tiza en los suelos y paredes de madera de las casas, o contenedores de basura volcados en medio de las calles. Los vecinos susurraban: “Estos chicos son una amenaza” Aun así, Magnolia cuidaba sus rosas y arrancaba menta plácidamente, como si nada pudiera alterar su ritmo.

Las tardes de lluvia los veían pisando huellas de barro en su porche. En una ocasión, Connor se acercó a la puerta y susurró una sarta de blasfemias. Sus amigos se rieron a carcajadas. Magnolia apareció entonces en la puerta, con una taza de té humeante en la mano y una sonrisa amable. Él retrocedió, sobresaltado, aunque lo disimuló con una sonrisa.

A veces lanzaban piedras contra los enanos de jardín de los vecinos o estrellaban bicicletas contra los setos. Otras veces dejaban insectos muertos en los buzones y se burlaban cuando los propietarios descubrían los restos. Sus travesuras parecían no acabar nunca. Sólo Magnolia los saludaba educadamente: “Buenas noches, chicos”, como si saludara a monaguillos y no a los gamberros que eran.

Una mañana, Magnolia se despertó con el ulular de las sirenas y un escalofrío caló sus huesos. El techo de su habitación estaba pintado de una luz roja intermitente, con un ritmo entrecortado. Se levantó de la cama, se arrebujó en la bata y se apresuró a salir al porche. Calle abajo, una casa vacía y en venta desde hacía años despedía un humo siniestro.

Los vecinos se reunían en la oscuridad, con los rostros iluminados por las llamas y las voces elevándose en grupos ansiosos. El aire estaba cargado de un fuerte olor a madera quemada y ceniza húmeda. Magnolia observó en silencio cómo los bomberos se movían como sombras en la noche anaranjada, con las mangueras serpenteando por el césped. Afortunadamente, las llamas sólo habían consumido recuerdos y no vidas.

Al amanecer, el barrio estaba lleno de especulaciones. Los susurros corrían más rápido que la brisa matutina. “Fueron esos chicos”, murmuró alguien en el mercado. “Ayer los vi merodeando por el local vacío”, insistió otro. Magnolia escuchaba los murmullos, con los labios apretados en una línea fina e ilegible.

Aquella tarde, dos coches de policía rodaron lentamente por la calle. Los agentes iban de puerta en puerta, haciendo preguntas, con los cuadernos en la mano. El turno de Magnolia iba y venía y ella respondía cortésmente, ofreciendo sólo lo que sabía. Al final de la manzana, los chicos se movían nerviosos, con los ojos desorbitados, pero mantenían su bravuconería practicada mientras los adultos escudriñaban cada mirada.

El malestar se extendió al colegio al día siguiente. Los agentes uniformados se dirigieron a los alumnos con voz dura, advirtiéndoles de las consecuencias de un incendio provocado. Algunos chicos fingían inocencia con exagerados encogimientos de hombros, mientras que otros se encorvaban más en sus asientos. Los rumores zumbaban como moscas, pero pronto se desvanecían en una cansada resignación: nadie había visto lo suficiente y nada podía probarse.

Al final de la semana, el incidente dejó de ser una crisis urgente para convertirse en un recuerdo del vecindario. La casa carbonizada quedó como un recordatorio silencioso, ennegrecida y vacía. La vida retomó sus patrones: volvieron las rutinas, se enfriaron las sospechas. Magnolia barrió su porche y observó desde detrás de sus ojos azules.

Connor empezó a llamar a su pequeña pandilla “Los Nightcrows” Ordenó que grabaran bromas para el canal online de su grupo. El callejón sin salida se convirtió en su escenario favorito. Los vídeos captaban tulipanes pisoteados, una espaldera arrancada y siluetas oscuras que pasaban corriendo por los porches en la oscuridad.

Aunque aumentaron las visitas a su canal anónimo, algunos comentarios les criticaron por no tener en cuenta a las personas que se encontraban a su alrededor. Pero los chicos se rieron, contentos de que sus payasadas les llamaran la atención. Para ellos, cualquier atención era buena.

Una noche, arrancaron las estacas del jardín de Magnolia y las colocaron en el césped de la casa formando feos ángulos y símbolos visibles desde la calle. Magnolia descubrió el espectáculo al anochecer, deteniéndose sólo brevemente antes de enderezar cada estaca con manos firmes. Tarareaba mientras trabajaba, convirtiendo la risa de los chicos en inquietud.

Los chicos fueron más allá. Un día los encontró burlándose de un chico más joven que ellos. Al principio, pareció que el chico se reía y se reía con ellos, y ella se apartó, pensando en ocuparse de las muchas tareas de su casa que necesitaban atención.

Poco después, sin embargo, se dio cuenta de que la alegría se había evaporado. Los chicos estaban poniendo motes groseros al pequeño, que parecía indefenso y afligido. Su cara pequeña y arrugada debería haber sido la señal para que pararan, pero los matones continuaron. Justo cuando decidió intervenir, el niño echó a correr con lágrimas en los ojos.

Magnolia se quedó mirando un rato más, para asegurarse de que ninguno de los chicos mayores le seguía. Luego cerró la ventana, sumida en sus pensamientos. De repente, ya no se trataba sólo de ella. Se dio cuenta de que si dejaba que las cosas fueran así, esos chicos podrían causar mucho daño en sus intentos de ser “guays”.

Magnolia los vigilaba. Trevor empezó a notar cosas que le inquietaban. Juraba que sus ojos le seguían, incluso cuando estaba al otro lado de la calle. En otra ocasión, captó un leve zumbido que salía de su ventana a medianoche, bajo y pausado, como una nana que no fuera tierna en absoluto. Durmió mal.

Las travesuras del grupo aumentaron con el aburrimiento. Atraparon a un gato callejero, rieron nerviosamente y amenazaron con arrojarlo por encima de la valla de Magnolia. Uno de los chicos más pequeños se negó, horrorizado. Connor se mofó de su debilidad. Pero cuando sus burlas se hicieron más fuertes, la luz del porche de Magnolia se encendió. Al instante, se dispersaron, dejando atrás la cuerda y al pobre animal.

Algunos chicos admitieron que Magnolia les inquietaba. Malik murmuró: “Es demasiado tranquila. Mi abuela enloquecería” Connor le quitó importancia, pero ni siquiera él era inmune. A veces se le oprimía el pecho cuando veía que su mecedora se balanceaba sin viento. Se decía a sí mismo que no era nada, sólo los muebles chirriantes de una anciana.

El coro de vecinos se volvió amargo. “Sólo se lo permite”, murmuró la señora Phelps. “Por eso están cada vez peor” Sin embargo, detrás de sus murmullos también se escondía la confusión, porque los más caritativos también admiraban la paciencia de la anciana.

Los chicos presumían de dominio, gobernando la calle sin salida como reyes indiscutibles. Sin embargo, las dudas también entraban como corrientes de aire. Trevor se sobresaltó una vez cuando creyó ver la cortina de la vieja Mag moverse a altas horas de la noche. Uno de los más jóvenes a veces evitaba al grupo, murmurando excusas, sintiendo que sus juegos habían cruzado líneas que era mejor no cruzar.

Aun así, Connor ardía de orgullo. Para él, la osadía era la forma de demostrar tu valentía y tu valor. “La próxima vez”, dijo, “entraremos en su casa. ¿Qué va a hacer? ¿Matarnos a golpes?” Su risa sonó, disimulando su malestar. Detrás de su fanfarronería, nadie admitía que la idea de la luz de su salón les inquietaba.

Corrían rumores de que la cocina de Magnolia tenía extraños poderes, una vieja superstición que las madres utilizaban para disuadir a los niños demasiado aficionados a los bollos de canela. “Pone algo en esos pasteles”, susurró una niña. Los chicos se burlaban de las brujas y las maldiciones, aunque en secreto, a altas horas de la noche, algunos soñaban con fragancias dulces que se volvían enfermizas.

Su silencio se convirtió en un arma que los roía. Cada insulto rebotaba como en un vacío demasiado grande para llenarlo. Gritaban más alto, se ponían nerviosos, temerosos de sentirse pequeños en su presencia inmóvil. Día tras día, daban vueltas alrededor de su casa como pájaros inquietos sobre un campo silencioso.

Pero a pesar de todo, Magnolia se limitaba a tomar notas, hornear y tararear canciones a horas intempestivas. El vecindario se inclinaba entre la lástima y la confusión. Los adolescentes se burlaban con más fuerza, pero las risas decaían más rápido. Por debajo de todo, crecía una tensión cada vez mayor, como la cuenta atrás de una tormenta.

El punto de ruptura llegó un sábado a última hora. El vapor salía de la ventana abierta de Mag y cruzaba la calle como un canto de sirena. Los chicos se apiñaron cerca de ella y la observaron mientras deslizaba una bandeja dorada de galletas sobre el amplio alféizar. Ella se dio la vuelta, tarareando, dejándoles a merced de la suerte.

Desde el interior, se oyó un leve zumbido, pero poco a poco fue sustituido por un ronquido silencioso. Parecía que Magnolia se había quedado dormida tras su duro trabajo en la cocina. Los chicos sabían que por fin había llegado su oportunidad de oro.

La sonrisa de Connor brilló peligrosamente. “Ahí está nuestro trofeo de esta noche”, susurró, señalando la bandeja de galletas. Trevor, Malik y los demás se arrastraron nerviosos, pero los siguieron. Atravesaron sigilosamente la puerta chirriante -como tantos otros días- y subieron los escalones del porche.

Sólo dudaron un momento antes de que Connor abriera de un empujón la mosquitera y los guiara. Dentro, la casa olía a mantequilla y a algo lo bastante dulce como para nublar el juicio. Los corazones martilleaban mientras se deslizaban por el ordenado salón, pasaban las cortinas de encaje y se dirigían a la cocina. La bandeja de galletas brillaba como un tesoro.

Cogieron puñados, mordieron con avidez y las migas revolotearon por sus camisas. Trevor se rió, con las mejillas rellenas como las de una ardilla. Malik murmuró: “No deberíamos”, incluso cuando su mano alcanzó un segundo. El sabor era divino: dorado, suave, el paraíso azucarado. El triunfo zumbó en ellos. Por fin, el tesoro de Mag era suyo.

O eso pensaron mientras salían a la noche, gritando de alivio. Connor lanzó migas al cielo como confeti. “¡Victoria!”, gritó. La tripulación le hizo eco, ignorando que la lámpara de Magnolia seguía brillando en la ventana del salón. Se balanceaba silenciosamente en su silla, con las agujas chasqueando rítmicamente y los labios curvados en un tranquilo gesto de diversión.

La mañana en la escuela rebosaba fanfarronería. Los chicos se pavoneaban por los pasillos, dándose codazos unos a otros, contando historias dramatizadas de colarse en su cocina. Los pupitres sonaban bajo sus botas mientras reían. “Las mejores galletas de la historia”, alardeaba Trevor, golpeándose el pecho. Pero a mitad de la clase de álgebra, algo le revolvió el estómago.

Al principio, pensó que eran los nervios o tal vez la mala leche de la cafetería. Se le resbaló el lápiz. Una gota de sudor brotó de su frente. Connor puso los ojos en blanco ante su dramatismo hasta que, minutos después, Malik hizo lo mismo. Los pupitres chirriaron cuando dos chicos salieron corriendo hacia los baños del pasillo.

A la hora de comer, le siguieron tres más. La cafetería se llenó de risas cuando, uno a uno, los Nightcrows se doblaron, apretándose el torso y corriendo torpemente hacia los baños. Su pavoneo, antes invencible, se convirtió en frenéticas carreras arrastrando los pies. Alguien gritó: “Parece que los Nightcrows han aprendido a volar al baño” Los teléfonos se sacaron alegremente.

Los vídeos inundaron las redes sociales antes de que sonara la campana. Varios vídeos mostraban a los chicos corriendo como salchichas, con expresiones torturadas y aguantando a duras penas el desastre. Un pie de foto tras otro los convirtió en el blanco de las bromas. Incluso los profesores sonrieron detrás de sus tazas de café. La escuela se convirtió en una sinfonía de risas y portazos en los baños.

Para cuando empezó la clase de inglés, Connor estaba sentado solo en su pupitre, mirando ferozmente a su alrededor como si se atreviera a reírse. Su grupo estaba derrotado, desapareciendo en grupos hacia el baño de los chicos. Un leve revuelo en las tripas también le preocupaba, pero su orgullo le mantenía obstinadamente sentado en la silla.

En el autobús de vuelta a casa, los supervivientes gemían ruidosamente. Trevor estaba sentado pegado a la ventanilla, pálido y derrotado. Malik murmuró juramentos de no volver a comer. Otros parecían conmocionados, con los labios apretados mientras respiraban entrecortadamente. Sus compañeros grabaron más vídeos y los compartieron con leyendas como “Los Nightcrows pronto necesitarán pañales”

Al anochecer, el vecindario bullía de historias. Los niños recreaban carreras para ir al baño en los jardines y los vecinos se reían entre dientes. “Esos gamberros por fin tienen lo que se merecen”, se rió el Sr. Jensen. La Sra. Phelps declaró con regocijo: “Se lo merecen” Mientras tanto, Magnolia escardaba su parterre, tarareando suavemente, serena.

Los chicos se reunieron la tarde siguiente bajo su viejo árbol de reunión, humillados y lloriqueando. Por una vez, Connor tuvo que reunirlos. Frunció el ceño: “Deberíamos pedírselo, demostrar nuestra valía” Trevor no estaba convencido, agarrándose el estómago como si fuera una herida de guerra. Malik murmuró: “Bueno, le robamos las galletas, ya sabes…”

Furioso por su timidez, Connor marchó solo por el camino de Magnolia. Ensayó los insultos en su cabeza, con la ira retumbando por la humillación de ayer. Ella estaba en su porche, como siempre, con la mecedora crujiendo bajo el peso del tiempo. A sus pies había una cesta con sábanas dobladas. Parecía inofensiva como las nubes.

Connor enderezó los hombros. “¿Qué has puesto en esas galletas?”, preguntó. Su voz se quebró a medio camino, pero empujó más fuerte. “¿Algún polvo o algo así? ¿Era este tu truco, eh?” Detrás de él, la verja se bamboleaba con el viento. Sus amigos miraban desde lejos como testigos reacios.

Magnolia inclinó la cabeza y sus labios esbozaron una leve sonrisa. Sus ojos azules parpadearon una vez, mientras su voz, suave como la manzanilla, decía: “¡Oh! ¿Fueron ustedes los que se llevaron mis galletas? Las había horneado para el viejo perro de la señora Jennings. Si me lo hubierais pedido, habría hecho unas adecuadas para vosotros” Volvió la vista a su labor de punto, cuyas agujas tintineaban sin prisa.

Connor se quedó helado, totalmente desprevenido ante unas palabras tan sencillas. Ni regañina ni amenaza airada, sino el mazazo de una serenidad absoluta. Tartamudeó para replicar, pero no se le ocurrió nada. Aquella calma deshizo su bravuconería mejor de lo que podría hacerlo cualquier castigo. Su mecedora siguió crujiendo, el sonido sustituyó cualquier respuesta que él hubiera podido dar.

Al final, los demás se lo llevaron a rastras. No se atrevieron a mirar hacia el porche. Algo en la quietud de su presencia les inquietaba más que todas sus travesuras juntas. Durante los días siguientes, los niños del vecindario señalaban y se reían cada vez que pasaban los Nightcrows, agarrándose el estómago al unísono.

La fanfarronería que antaño dominaba las calles de Magnolia se disolvió y los chicos se quedaron atrás con los hombros encorvados. Su banda, que se había alimentado de las risas a costa de los demás, se convirtió en el mayor hazmerreír. Los vídeos les valieron el ridículo. Borrar los mensajes de Internet no funcionó. Su legado había sido reescrito con vergüenza.

Mientras tanto, Magnolia Wren cuidaba sus rosas, las tartas se enfriaban en el alféizar y tarareaba lo suficientemente alto como para que se oyera desde la calle. Los vecinos saludaban ahora con más alegría. Ella les devolvía el saludo con la misma sonrisa suave. La venganza que había preparado había tardado en llegar, pero era de lo más dulce