Das Kratzen kam kurz vor Sonnenaufgang. Es klang leise, gemessen, fast höflich. Catherine schlug die Augen auf. Sie lag still und lauschte. Hier draußen, am Rande des Waldes, hatte die Stille ein gewisses Gewicht, und wenn sie durchbrochen wurde, bedeutete das, dass etwas in der Nähe war.

Das Geräusch kam wieder, ein langsames Ziehen gegen das Glas, als ob Krallen die Konturen ihres Fensters nachzeichneten. Sie setzte sich auf, jeder Nerv war wach, ihr Atem ging flach durch die kalte Luft. Einen Moment lang hörte das Geräusch auf. Dann ertönte von draußen ein leiser, gutturaler Schrei.

Catherine durchquerte das Zimmer, jeder Schritt wohlüberlegt, ihr Puls pochte in ihren Ohren. Sie zog den Vorhang gerade so weit zurück, dass sie etwas sehen konnte, und erstarrte. Auf ihrer Veranda, halb verborgen im blauen Licht des Morgengrauens, beobachtete sie etwas. Seine Augen leuchteten bernsteinfarben, ohne zu blinzeln. Es wartete.

Catherine Morrison wachte vor der Morgendämmerung auf, wie sie es oft tat, nicht weil sie es wollte, sondern weil der Schlaf ein Besucher geworden war, auf den sie sich nicht verlassen konnte. Die Nächte waren jetzt lang. Zu ruhig, zu nachdenklich.

Sie lag noch eine Weile da und lauschte dem leisen Brummen des Deckenventilators und dem gelegentlichen Knarren der Holzwände, die sich setzen. Es war nicht die Art von Stille, die sie sonst kannte, die Ruhe vor einem Sturm oder die Pause vor dem Schrei eines Tieres.

Diese Stille war schwer. Sie kam daher, dass man sie nicht brauchte. Fast drei Jahrzehnte lang hatte Catherine im Umfeld von Tieren gearbeitet: in Tierheimen, Rettungszentren, bei Transporten für Umsiedlungen und in Feldkliniken. Ihr Leben bestand aus Lärm, Bewegung und Dringlichkeit.

Es gab immer etwas zu tun, jemanden zu versorgen. Jetzt gab es nur noch Routine: Wasserkocher, Notizbuch, Garten. Sie füllte ihre Tage mit kleinen Aufgaben, um den Verlust der großen Aufgabe zu kompensieren.

Ihr Haus lag am Rande einer kleinen Siedlung, die zu nahe an das Reservat herangerückt war. Eine schmale Häuserzeile für Leute, die zwar die Idee des “Wohnens in der Natur” mochten, aber nicht die Realität. Die meisten ihrer Nachbarn waren Rentner, Familien oder Stadtarbeiter, die in die Stadt pendelten.

Sie genossen die Aussicht, beschwerten sich über die Affen und riefen den Tierschutz, wenn eine Schlange ihre Einfahrt kreuzte. Catherine passte nicht ins Bild, nicht wirklich. Für sie war sie “die Tierdame”, die nicht mit der Wimper zuckte, wenn ein Waran in den Garten wanderte oder ein Schakal in der Nähe der Mülltonnen gesichtet wurde.

Sie kamen zu ihr und baten um Hilfe. Manchmal war es ein gefangener Vogel, ein humpelnder Streuner, ein Hund, der nicht aufhören wollte, am Zaun zu bellen. Sie half immer. Dann bedankten sie sich höflich und kehrten in ihr eigenes, erfülltes Leben zurück. Catherine blieb in der Stille zurück. An diesem Morgen hatte sie gerade nach dem Kessel gegriffen, als ein Geräusch sie innehalten ließ.

Es war schwach, ein leises Kratzen gegen die Glastür, die zu ihrer Veranda führte. Sie runzelte die Stirn, wartete. Da war es wieder. Sie durchquerte die Küche, ihre nackten Füße kühlten auf den Kacheln, und zog den Vorhang beiseite. Ein Leopardenjunges saß auf der Veranda.

Einen Moment lang starrte sie nur. Die kleine Kreatur war dünn, die Rippen sichtbar. Seine Augen waren groß, aber klar und beobachteten sie durch das Glas. Sein Anblick löste in ihrer Brust einen vertrauten Schmerz aus, den sie hinter sich gelassen zu haben glaubte.

Ihr erster Gedanke war, dass es krank oder verletzt war. Ihr zweiter Gedanke war, dass es gar nicht hier sein sollte. Ein so junges Jungtier entfernte sich nie weit von seiner Mutter. Sie griff nach ihrem Telefon und rief die Rangerstation an. “Guten Morgen”, sagte eine junge Stimme, die abgelenkt war. “Sie sagten, ein Leopardenjunges?”

“Ja. Alleine. Es sitzt auf meiner Veranda”, sagte Catherine. “Das ist ungewöhnlich. Vielleicht ist es getrennt worden. Wir werden jemanden schicken, der es sich ansieht.” Die Stimme antwortete. “Wann?”, fragte sie. “Könnte später am Tag sein. Wir haben ein Problem draußen am östlichen Zaun.”

Catherines Augen blickten wieder zum Fenster. Das Jungtier hatte sich in den Schatten verzogen und hechelte leicht. “Später”, wiederholte sie mit fester Stimme. “Ja, Ma’am.” Die Leitung war tot. Bis zum Mittag war niemand mehr gekommen. Das Jungtier lag immer noch da, jetzt kleiner im grellen Licht.

Catherine stand mit verschränkten Armen neben dem Waschbecken und sagte sich, dass sie sich nicht einmischen sollte. Sie wusste, wie diese Dinge funktionierten. Füttere ein wildes Tier einmal, und es erinnert sich. Füttere es zweimal, und es lernt. Danach folgte schnell die Abhängigkeit, und Abhängigkeit war ein Todesurteil.

Wenn das Jungtier lernte, Menschen als sicher anzusehen, würde es sich wieder zu nahe an die Siedlung heranwagen. Jemand würde in Panik geraten. Jemand würde die Ranger rufen. Und dann würde es keine Rettung geben, keine Umsiedlung. Es würde lediglich ein Bericht verfasst, ein Pfeil abgefeuert und das Problem still und leise von der Landkarte entfernt.

Sie wusste das alles, verstand es besser als die meisten. Helfen würde alles nur noch schlimmer machen. Wenn ein wildes Tier anfing, den Menschen mit Sicherheit oder Nahrung in Verbindung zu bringen, konnte es nie wieder freigelassen werden. Abhängigkeit war ein Todesurteil in Verkleidung.

Und dennoch, als das Jungtier unter dem Gewicht der Mittagshitze nach vorne sackte, siegte der Instinkt über die Vernunft. Catherine füllte eine flache Schale aus dem Wasserhahn und hockte sich neben die Tür. Sie schob sie durch den schmalen Spalt nach draußen und erstarrte.

Das Jungtier schnupperte an der Luft, zögerte, dann tappte es auf zitternden Beinen vorwärts. Es trank, schnell und unordentlich, und das Wasser lief ihm über die Schnauze. Als es fertig war, blickte es auf, seine Augen glitzerten golden im Sonnenlicht, und in dieser zerbrechlichen Stille zwischen ihnen vergaß Catherine jede Regel, die sie jemals gelehrt hatte.

“Du solltest nicht hier sein”, flüsterte Catherine. Trotzdem schloss sie die Tür nicht. Catherine blieb länger an der offenen Tür hocken, als sie es hätte tun sollen, denn die warme Luft war dick mit dem Geruch von Staub und trockenem Gras.

Das Jungtier leckte die letzten Wassertropfen aus der Schale, seine kleine Zunge raspelte leise gegen das Metall. Als es wieder aufblickte, schlug ihr Herz in zwei Richtungen gleichzeitig. Vernunft und Instinkt lieferten sich einen stillen Krieg. Sie trat zurück, schloss vorsichtig die Tür und ging direkt zum Telefon.

Gegen Mittag trafen die Ranger in ihrem verwitterten Pickup ein, das grün-braune Logo kaum sichtbar unter roten Staubschichten. Zwei Männer. Beide waren jung, sonnengebräunt und kletterten aus dem Wagen und begrüßten sie mit einem Nicken. “Guten Morgen, Ma’am”, sagte der eine. “Wir haben Ihren Anruf wegen eines streunenden Welpen erhalten?”

Catherine deutete auf die Veranda. Das Tier lag immer noch dort, zusammengerollt an der Wand in einem schattigen Plätzchen. Seine Seiten hoben und senkten sich in langsamen, flachen Atemzügen. “Sie haben es nicht angefasst?”, fragte der Ranger. “Ich habe ihm Wasser gegeben”, gab sie zu. “Es war dehydriert.”

Der Ranger hockte sich neben das Jungtier und untersuchte es mit geübten Augen. “Dann hast du es wahrscheinlich gerettet. Wir haben diesen Monat einige Waisen gesichtet. Es könnte eines sein, das sich zu weit vom Reservat entfernt hat.” Catherine seufzte. “Wird es überleben?”

“Schwer zu sagen. Das hängt davon ab, wie lange er schon ohne seine Mutter ist.” Der Ranger hob das Jungtier behutsam in eine Trage, sein kleiner Körper war schlaff, aber er atmete gleichmäßig. “Wir bringen ihn ins Reha-Zentrum. Die werden wissen, was zu tun ist.”

Catherine sah zu, wie sie davonfuhren, während der Staub hinter dem Lastwagen aufwirbelte, bis er die Straße verschluckte. Erst als das Geräusch verklungen war, merkte sie, wie still es in ihrem Haus geworden war. Der Rest des Nachmittags verging in Anfällen von Zerstreutheit. Sie putzte die Küche zweimal, kochte Tee, den sie zu trinken vergaß, saß mit aufgeschlagenem Notizbuch am Fenster, schrieb aber nichts.

Jede Windbewegung draußen lenkte ihre Aufmerksamkeit zurück auf die Veranda. Am Abend hatte sich das Schuldgefühl in ihren Knochen festgesetzt. Sie redete sich ein, sie hätte alles richtig gemacht, den Vorfall gemeldet und die Vorschriften befolgt. Aber es fühlte sich wie Verrat an. Das Abendessen blieb unangetastet.

Der Wald jenseits ihres Fensters schimmerte von Wärmeblitzen, von der Art, die ohne Donner aufblitzen. Sie goss sich ein kleines Glas Wein ein, aber es half nicht. Sie musste immer wieder an die Augen des Jungen denken, nicht wild, nicht vertrauensvoll, sondern irgendetwas dazwischen. Als sie schließlich zu Bett ging, ließ sie das Fenster zum Lüften geöffnet.

Der Wald flüsterte durch die Scheibe: Grillen, Frösche, das leise Rascheln von etwas Kleinem im Gebüsch. Es war fast Mitternacht, als sie von einem Geräusch aufwachte. Ein leises Scharren, als würden Krallen über Holz schleifen. Zuerst dachte sie, es sei Teil eines Traums, ein halb erinnertes Geräusch, das in den Schlaf gestopft wurde.

Doch dann kam es wieder, bedächtig und geduldig, als würde etwas den Rand des Hauses selbst testen. Catherine hielt den Atem an. Das Zimmer war durch das Mondlicht, das durch die Vorhänge drang, versilbert, und auf dem Nachttisch tickte leise ihre alte Uhr. Sie konnte ihren Puls in ihren Handflächen spüren. Ein weiteres Geräusch folgte. Ein leises Ausatmen, ein leises Schlurfen auf der Treppe.

Leise stand sie auf, die Dielen unter ihren nackten Füßen kühl, und durchquerte den schmalen Flur. Die Luft roch schwach nach Regen, Erde und etwas anderem, das sie nicht benennen konnte. Tierischer Moschus, schwach, aber unverkennbar. Als sie das Wohnzimmerfenster erreichte, stockte ihr der Atem. Das Jungtier war wieder da.

Es saß am Rand der Veranda, umrahmt vom weichen, farblosen Licht des Mondes. Sein Kopf neigte sich leicht, als lausche er. Der kleine Körper sah jetzt noch dünner aus, die Rippen hoben sich mit jedem Atemzug. Einen langen Moment lang starrte Catherine einfach nur. Ihr Verstand schwankte zwischen Unglauben und Angst.

Irgendwie hatte es den Weg zurück geschafft; durch Zäune, durch Patrouillen, über kilometerlanges offenes Land und Wald. Sie trat näher, fast unwillkürlich, bis ihr Spiegelbild das Glas berührte. “Wie hast du…”, flüsterte sie. Das Jungtier blinzelte und zuckte mit den Ohren, als es ihre Stimme hörte. Dann, ohne Vorwarnung, drehte es sich scharf zu den Bäumen um.

Der Wald hinter ihm schien sich zu bewegen. Ein leises Rascheln, schwerer als Wind. Die Blätter bewegten sich in einem langsamen Rascheln. Catherines Haut kribbelte. Das war kein kleines Tier. Ihre Instinkte übernahmen die Kontrolle. Mit klopfendem Herzen wich sie vom Fenster zurück. Die Mutter, dachte sie. Es muss die Mutter sein.

Jeder rationale Gedanke sagte ihr dasselbe: Wenn ein erwachsener Leopard seinem Jungen hierher gefolgt war, stand sie am falschen Ort. Sie schaltete die Lampe aus, wobei die Dunkelheit ihr Spiegelbild verschluckte, und schloss die Tür mit ruhiger Präzision ab. Vom Fenster aus beobachtete sie.

Die Haltung des Jungtiers hatte sich verändert, es war jetzt niedrig und wachsam. Es starrte in die Bäume, die Muskeln angespannt wie Draht. Ein einziges Geräusch kam aus dem Wald, ein trockener Ast, der unter seinem Gewicht knackte. Dann drehte das Jungtier langsam seinen Kopf wieder zu ihr. Sein Blick blieb an ihrem hängen, unsicher, fast flehend.

Dann bewegte es sich, nicht in Richtung des Waldes, nicht auf sie zu, sondern seitwärts, glitt von der Veranda hinunter ins Gras. Innerhalb von Sekunden war es in der Dunkelheit verschwunden. Catherine blieb stehen, wie erstarrt zwischen Angst und Neugier, bis der Wald wieder still wurde.

Sie wartete auf ein anderes Geräusch, ein Knurren, einen Schritt, irgendetwas, aber die Nacht gab nur den gleichmäßigen Rhythmus der Grillen wieder. Als sie schließlich ausatmete, war es zittrig und unregelmäßig. Sie drückte ihre Hand an das Fensterglas, das kühl war und unter ihren Fingerspitzen zitterte. Das Jungtier war zurückgekommen. Und etwas anderes war da draußen gewesen.

Sie schlief wieder nicht. Bis zum Morgengrauen saß sie im Sessel, die Tasse kalten Tees immer noch neben sich, und beobachtete, wie sich der Wald von schwarz über grau zu grün wandelte. Jeder Schatten verwandelte sich in etwas Harmloses, bis sich nichts mehr harmlos anfühlte.

Als das erste Licht auf die Veranda fiel, stand sie auf und überprüfte die Stufen. Keine Pfotenabdrücke, keine zerbrochenen Bretter, nichts, was beweist, dass das Junge oder irgendetwas anderes dort gewesen war. Die Stille verhöhnte sie. Um sieben Uhr gab sie es auf, so zu tun, als könne sie die Sache auf sich beruhen lassen. Sie nahm den Hörer ab und fuhr mit dem Daumen über die Nummer der Rangerstation.

Was sollte sie überhaupt sagen? Dass ein Jungtier zweimal zurückgekehrt war? Dass sie etwas Großes gehört hatte, das sich durch das Gebüsch bewegte, etwas, das ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ? Sie hätte fast aufgelegt, bevor der Anruf ankam. “Wildlife Services, guten Morgen.”

“Hallo, hier ist Catherine Morrison vom südlichen Rand der Reservatstraße”, sagte sie und umklammerte das Telefon ein wenig zu fest. “Das Jungtier, das Sie gestern abgeholt haben, ist gestern Abend zurückgekommen.” Es gab eine Pause und dann antwortete eine tiefe Stimme: “Das ist nicht möglich, Ma’am. Wir haben ihn immer noch. Er ist in der Reha-Klinik, isst und ruht sich aus. Sind Sie sicher, dass Sie einen anderen gesehen haben?”

Catherine runzelte die Stirn. “Ich bin mir sicher. Gleiche Zeichnung, gleiche Größe. Er war wieder direkt auf meiner Veranda.” “Dann gibt es noch einen”, sagte der Ranger nach einem kurzen Moment. “Könnte aus demselben Wurf sein. Wir halten die Augen offen und schicken ein Team in die Nähe Ihres Zaunabschnitts.” Am Vormittag fuhr derselbe grüne Lastwagen auf ihrer Straße vor.

Catherine kam ihnen am Tor entgegen, den Bademantel fest zugezogen, den Kaffee unberührt auf dem Geländer der Veranda. Der ältere Ranger trat heraus und schielte auf die Baumgrenze. “Wir haben noch nichts gefunden, aber wir werden die Fallen weiter überprüfen und die Patrouillen verstärken. Wenn es da draußen ist, werden wir es bald ausfindig machen.” Der Jüngere fügte hinzu: “In der Zwischenzeit solltet ihr kein Essen oder Wasser herumliegen lassen.”

“Selbst der Geruch von Fleisch kann sie zurückschrecken lassen.” Catherine nickte, obwohl ihr Blick zum Zaun wanderte, zu dem Fleck Erde, wo sie das Jungtier zuletzt gesehen hatte. “Es schien… verloren”, murmelte sie. “Das ist es ja”, sagte der ältere Ranger und blickte in Richtung der Häuser an der Straße.

“Wir haben schon ein paar Anrufe erhalten. Die Leute werden nervös. Die Haustiere sind nervös, die Kinder bleiben im Haus. Sie haben Angst, das Jungtier könnte etwas verletzen oder etwas Größeres anlocken.” Catherines Stirn legte sich in Falten. “Sie glauben, es ist gefährlich?”

Der Ranger zögerte. “Noch nicht. Aber wenn er immer wieder in bewohnte Gebiete zurückkehrt, könnte die Behörde anfangen, ihn als Sicherheitsrisiko zu betrachten. Sie wissen ja, wie das ist. Sobald ein Tier als gewöhnt gilt…” Er hielt kurz inne und beobachtete ihr Gesicht.

Catherine beendete den Satz für ihn, ihre Stimme war kaum höher als ein Flüstern. “Dann wird es eingeschläfert.” “Nur wenn es keine Alternative gibt”, sagte der jüngere Ranger schnell. “Keiner will das. Aber es ist besser, als darauf zu warten, dass jemand verletzt wird.”

Als der Lastwagen endlich abfuhr und seine Reifen auf der unbefestigten Straße knirschten, fühlte sich die Stille, die folgte, schwerer an als zuvor. Etwas Dickes und Wachsames. Catherine blieb auf der Veranda stehen, den Blick fest auf die Grenze gerichtet, an der ihr Garten in die Bäume überging.

Wenn es wirklich ein Geschwisterchen war, erklärte das vielleicht alles. Das Junge kehrte nicht zu ihr zurück, sondern suchte nach seiner Familie. Das Geräusch, das sie in der Dunkelheit gehört hatte, war vielleicht die Mutter oder das andere Jungtier gewesen, das zurückgerufen hatte. Der Gedanke ließ sie nicht mehr los.

Sie schlüpfte in ihre Stiefel, schnappte sich ihre Taschenlampe und trat in den morgendlichen Dunst. Der Wald war kühl, feucht und gespenstisch still. Kein Wind, kein Vogelgezwitscher. Nur ihre eigenen Fußstapfen. Wenn es hier draußen noch ein Jungtier gab, war es vielleicht verletzt, vielleicht gefangen.

Sie würde nur eine Weile suchen, sagte sie sich. Lange genug, um zu wissen, wohin sie die Ranger später schicken sollte. Aber als sie sich nahe der Baumgrenze hockte und den Boden untersuchte, wo das Gestrüpp dichter wurde, stockte ihr der Atem. Es waren keine Pfotenabdrücke. Sie waren menschlich.

Catherine erstarrte, ihre Hand schwebte knapp über den Abdrücken. Sie waren tief und frisch. Der Boden war an den Rändern noch weich. Wer auch immer sie gemacht hatte, war nicht weit weg. Sie tastete die Bäume ab, das Morgenlicht brach in schmalen Streifen durch die Blätter. Nichts bewegte sich. Kein Geräusch außer dem leisen Zischen des Windes, der durch die Äste streicht.

Trotzdem folgte sie der Spur. Die Fußspuren schlängelten sich zwischen Akazien- und Dornbuschbüscheln hindurch in den dichteren Teil des Waldes, wo die Luft kühl und düster wurde. Alle paar Schritte blieb sie stehen und lauschte, in der Erwartung, das Zwitschern eines Vogels oder das Knacken eines Astes zu hören, aber die Stille blieb schwer, unnatürlich.

Hundertmal sagte sie sich, dass sie umkehren sollte. Die Ranger zu rufen, es jemandem zu überlassen, der bewaffnet und ausgebildet ist. Aber die weit aufgerissenen Augen des Jungtiers schossen ihr immer wieder durch den Kopf, und der Gedanke, dass es allein durch den Wald stolpern würde, trieb sie weiter. Sie würde sich melden, sobald sie wusste, was sie vor sich hatte, sagte sie sich. Nur ein kurzer Blick, genug um zu verstehen.

Dann würde sie es richtig melden. Die Abdrücke vertieften sich, als das Gelände nach unten abfiel, der Boden wurde dunkler und feuchter. Sie strich mit einer Hand über einen der Abdrücke. Wer auch immer hier gewesen war, war innerhalb weniger Stunden gestorben. Die Luft wurde kühler und hatte einen schwachen metallischen Beigeschmack. Dann kam der Geruch: Rauch und Öl.

Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Durch die Bäume vor ihr durchbrach etwas die Monotonie des Grüns, ein Aufblitzen von Leinwand, das gedämpfte Glitzern von Metall. Sie ging in die Hocke und bewegte sich zwischen den Stämmen hindurch, bis die Lichtung in Sichtweite kam.

Ein kleines Lager. Grob, aber neu. Ein halb zusammengebrochenes Zelt neben einem erloschenen Feuer. Ein langes Seil. Eine Laterne hing an einem Ast und schwankte noch. Sie ging näher heran, atmete flach, bis sie die Details erkennen konnte. Ein Käfig.

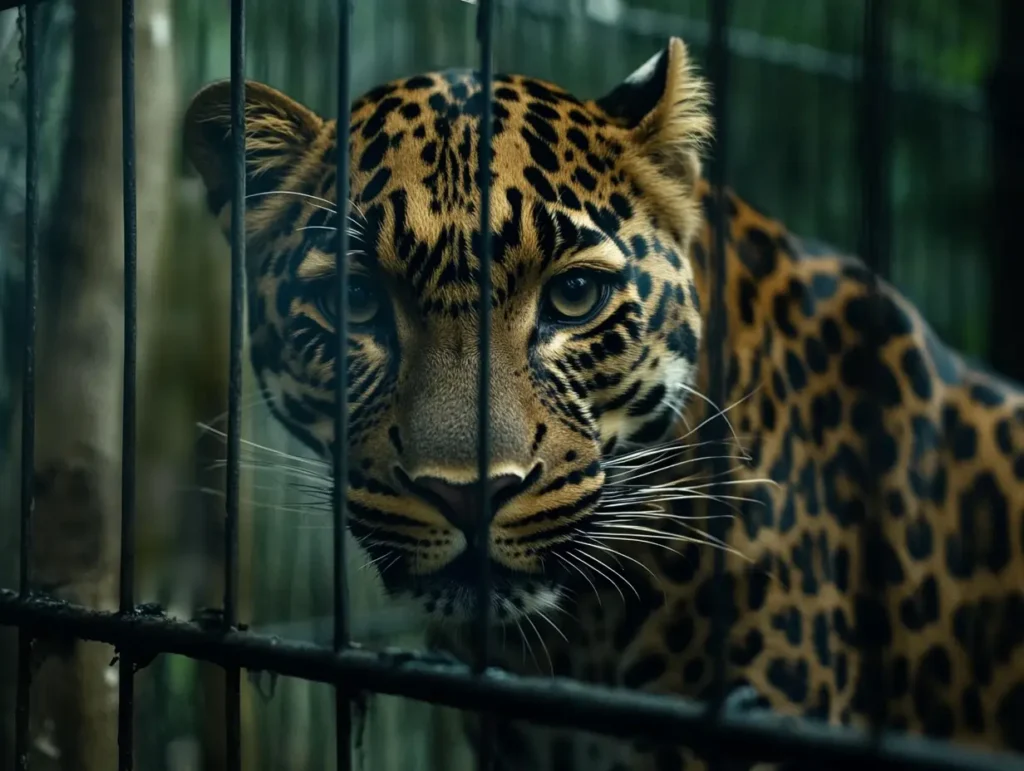

Er stand halb versteckt unter einem Tarnnetz, grob aus Metallstangen geschweißt, die Tür mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Darin lag, auf der Seite liegend, ein Leopard. Sein einst goldenes Fell war durch Staub und getrockneten Schlamm stumpf geworden. Das langsame Heben und Senken seiner Rippen verriet ihr, dass er lebte, aber schwach war.

Catherines Kehle wurde trocken. Das Junge war nicht auf Wanderschaft gewesen. Es war zurückgekommen, weil es das hier nicht finden konnte. Sie suchte die Lichtung erneut ab. Vom Zelt aus gab es keine Anzeichen von Bewegung. Ein einzelner Campingstuhl lag umgekippt, eine Jacke darüber geworfen. Wer auch immer hier war, konnte jeden Moment zurückkehren.

Ihr Puls pochte in ihren Ohren. Sie könnte jetzt die Ranger rufen, aber bis die eintrafen, waren die Wilderer vielleicht schon weg, und der Leopard auch. Sie bewegte sich auf den Käfig zu, ihre Schritte langsam und bedächtig. Der Geruch von Rost verdickte sich in der Luft. Die Augen des Leoparden flackerten auf und begegneten ihr durch die Gitterstäbe.

“Ich werde dich befreien”, flüsterte sie mit zitternder Stimme. Sie ließ sich auf die Knie fallen und suchte nach dem Riegel. Das Schloss war dick, aber alt, eher zur Einschüchterung als zur Sicherheit gedacht. Ihre Finger berührten das kalte Metall. Wenn sie es nur aufbrechen könnte, gerade so weit, dass die Tür aufschwingen konnte.

Ein Geräusch durchbrach die Stille. Ein Schritt. Hinter ihr. Catherine erstarrte. Das Geräusch kam wieder, bedächtiger, schwerer und viel zu nah. Sie drehte sich langsam um. Ein Mann trat hinter dem Zelt hervor, sein Gesicht halb verdeckt von einem verblichenen Schal, der Rest im Schatten des schwachen Lichts. Seine Augen fanden die ihren sofort. Scharf, berechnend.

“Du bist es also”, sagte er mit tiefer, gleichmäßiger Stimme. “Die Frau aus dem gelben Haus.” Ihr Herz blieb stehen. “Was?” Er legte den Kopf leicht schief und musterte sie. “Dachtest du, ich würde es nicht bemerken? Du hast da draußen Reste für das Jungtier hinterlassen und die Ranger gerufen, wenn es zurückkam. Du hast es leicht zu finden gemacht.”

Catherines Puls beschleunigte sich. “Du hast mein Haus beobachtet?” Er zuckte mit den Schultern, die Geste war lässig und kühl zugleich. “Das musste ich. Das Jungtier ist lebendig mehr wert als tot, aber es fiel immer wieder auf Sie zurück. Du bist der Grund, warum ich die Nächte hier draußen verbringe.” Ihr drehte sich der Magen um. “Du hast seine Mutter gefangen.”

“Sie ist eine Versicherung”, sagte er ohne Umschweife. “Du hingegen bist eine Komplikation.” Der Leopard rührte sich im Käfig, ein tiefes Grollen stieg aus seiner Kehle auf. Das Geräusch ließ die Miene des Mannes fester werden. “Ruhig”, murmelte er und blickte zu den Gittern. “Du gehst nirgendwo hin.”

Catherines Finger berührten das kalte Metall des Schlosses. Ihr Geist schrie danach, wegzulaufen, aber ihr Körper wollte sich nicht bewegen. “Sie sollten nach Hause gehen, Lady”, sagte er, trat näher und senkte seine Stimme zu einem fast gesprächigen Ton. “Vergessen Sie das hier, und niemand wird verletzt.”

Der Leopard knurrte erneut, diesmal lauter, seine Augen weit aufgerissen und auf Catherine oder vielleicht den Mann hinter ihr gerichtet. Er drehte sich leicht um, nur für eine Sekunde abgelenkt. Das reichte aus. Catherine zog an dem Vorhängeschloss. Das Metall ächzte, dann schnappte es auf. Die Käfigtür zitterte und schwang nach außen.

Der Leopard sprang frei und landete hart, mit peitschendem Schwanz. Der Mann stolperte zurück und schrie vor Schreck auf. Catherine rannte. Äste peitschten ihre Arme, ihr Atem kam schnell und flach. Hinter ihr ertönten die Geräusche des Chaos – ein Schrei, ein Krachen, ein Knurren, das den Boden zu erschüttern schien. Dann kam ein weiteres Geräusch näher.

Sie warf einen Blick über ihre Schulter. Der Leopard war ihr gefolgt. Er brach wie lebendiges Feuer durch das Unterholz, die Augen weit aufgerissen, die Muskeln kräuselten sich vor Verwirrung und Wut. Seine Ohren waren angelegt, der Schwanz peitschte, die Ursprache einer Kreatur, die nicht mehr wusste, wem sie vertrauen konnte.

Catherine schloss ihre Augen. Sie schrie nicht. Sie flüsterte nur: “Bitte.” Ein neues Geräusch teilte die Luft, ein scharfer, verzweifelter Schrei. Das Jungtier. Es kam aus den Bäumen gesprungen, klein, aber furchtlos, und drängte sich zwischen Catherine und den erwachsenen Leoparden.

Sein winziger Körper zitterte, doch das Geräusch, das es von sich gab, war ein schrilles, hohes Knurren, das so viel Trotz in sich trug, dass die Welt erstarrte. Der größere Leopard zögerte. Er drehte den Kopf leicht, und sein Blick flackerte erkennbar. Das Knurren verebbte zu einem verwirrten Grollen.

Catherine blieb still und atmete kaum. Das Jungtier zwitscherte erneut, diesmal leiser, mit dem gleichen klagenden Ton, den sie an ihrer Tür gehört hatte. Die Mutter antwortete mit einem tiefen, gutturalen Laut, der halb Warnung, halb Erleichterung war.

Langsam, ganz langsam, löste sich die Spannung. Die Mutter senkte den Kopf, beschnupperte das Junge und drückte ihre Nase sanft an sein Fell. Catherine schluckte schwer und beobachtete, wie ihr die Erkenntnis dämmerte. Das Jungtier hatte sich gar nicht verirrt. Es hatte versucht, sie zu finden.

Der Leopard drehte sich ein letztes Mal zu Catherine um, seine Augen leuchteten im gefilterten Licht. Dann schlüpfte er mit dem Jungtier an der Seite in den Wald und war verschwunden. Lange Zeit rührte sich Catherine nicht. Erst als die Geräusche des Waldes zurückkehrten: Vögel, Wind, das leise Rauschen des Wassers, wurde ihr bewusst, dass sie noch am Leben war.

Als Catherine den Weg zurück nach Hause fand, blutete die Sonne durch die Bäume, ein dünnes, orangefarbenes Licht, das alles unwirklich erscheinen ließ. Ihre Hände waren aufgeschürft, ihr Hemd zerrissen. Jedes Geräusch ließ sie zusammenzucken.

Sie rief die Ranger, sobald sie ihre Veranda erreichte. Ihre Stimme zitterte nur einmal. Innerhalb einer Stunde waren sie da, zwei Lastwagen, vier Männer, die Funkgeräte knisterten. Catherine stand in der Tür, als sie in Richtung Wald ausschwärmten, und erzählte, was sie gesehen hatte: den Käfig, das Lager, den Leoparden, den Mann.

Die Ranger tauschten unruhige Blicke aus. “Wir haben schon seit einiger Zeit Berichte über Wilderer in der Nähe des südlichen Zauns”, sagte einer von ihnen. “Es scheint, als wären Sie direkt in eines ihrer Lager gelaufen.” Catherines Magen zog sich zusammen. “Habt ihr sie gefunden?”

“Noch nicht”, antwortete der leitende Ranger. “Aber das Gelände wurde geräumt. Wer auch immer dort war, ist geflohen, sobald wir in der Nähe waren.” Sein Blick wanderte zu ihr, ruhig, aber nicht unfreundlich. “Sie haben Glück gehabt, Ms. Morrison. Was Sie getan haben, war gefährlich. Das nächste Mal rufen Sie uns bitte an, bevor Sie so etwas untersuchen.”

“Ich dachte, das hätte ich”, sagte sie leise. Er seufzte und rieb sich den Nacken. “Danach, ja. Aber du hättest nie in der Nähe der Falle sein dürfen. Der Leopard hätte sich gegen Sie wenden können, und diese Männer hätten Schlimmeres tun können.” Catherine sagte nichts. Ihre Hände zitterten leicht, als sie ihre Arme verschränkte.

Der Tonfall des Rangers wurde sanfter. “Trotzdem haben Sie es wahrscheinlich gerettet. Hätten Sie nicht angerufen, wäre es vielleicht schon zu spät gewesen.” Sie zögerte, bevor sie fragte: “Was ist mit dem ersten Jungen? Das, das Sie vorhin aufgenommen haben?”

“Er ist immer noch in der Reha-Klinik”, sagte der Ranger. “Es geht ihm gut. Sobald er stark genug ist, werden wir ihn in demselben Gebiet freilassen. Wenn die Mutter in der Nähe bleibt, sollten sie sich auf natürliche Weise wiederfinden.” Catherine nickte langsam. “Und der, den ich gestern Abend gesehen habe?”

“Wir haben es nicht wieder gesichtet”, sagte er. “Aber unsere Patrouillen behalten die Hügel im Auge. Die Mutter ist stark genug, um sich um das Tier zu kümmern, und das ist ein gutes Zeichen. Wenn sie am Leben ist und sich bewegt, wird sich der Rest von selbst ergeben.”

Catherine atmete langsam aus. “Gut”, flüsterte sie. “Das ist gut.” Der Ranger neigte seinen Hut. “Versuchen Sie, das nicht zur Gewohnheit werden zu lassen, Ms. Morrison. Überlassen Sie das nächste Mal die Rettung uns.” Als sie gingen, war die Stille, die folgte, tiefer als zuvor. An diesem Abend saß Catherine auf ihrer Veranda, als sich die Dämmerung über die Siedlung legte.

Der Wald erstreckte sich vor ihr, weit und dunkel, erfüllt von unsichtbarem Leben. Irgendwo hinter diesen Bäumen waren eine Mutter und ihre Jungen wieder frei, lebendig, weil sie sich nicht abgewandt hatte. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sich die Stille um sie herum nicht einsam an. Sie fühlte sich wie Frieden an.